✨ AI Kontextualisierung

Das Schlagwort “Tokenisierung” kursiert nun bereits seit einigen Jahren durch den Äther. Nicht nur die Crypto-Community hat erkannt, dass durch den Einsatz Blockchain-basierter Token eine digitale Abbildung nahezu aller Vermögenswerte zumindest in den Bereich des Möglichen rückt. In unserer Beratungspraxis haben wir eine Vielzahl solcher Projekte begleitet. Mit dieser Beitrags-Serie möchten wir einen Überblick bieten, welche Modelle der Tokenisierung in der Praxis gängig sind, welche Alternativen darüber hinaus bestehen und welche rechtlichen und auch steuerlichen Überlegungen zu beachten sind.

Anm.: Als österreichische Rechtsanwälte befassen wir uns in diesem Beitrag mit der Praxis und der Rechtslage in Österreich. Die Rechtslage in anderen Ländern kann davon abweichen. Weiters soll dieser Beitrag lediglich einen ersten Überblick bieten. Er kann eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen.

Tokenisierung: Wie wird ein Vermögenswert mit einem Token verknüpft?

Die rechtlich sichere Verknüpfung von digitalem Token und realem Vermögenswert ist der Kern der Tokenisierung. Wie dies umgesetzt wird, hängt davon ab, um welchen Vermögenswert es sich konkret handelt und nach welchem Recht die Tokenisierung vorgenommen wird. Es macht also einen Unterschied, ob das Recht von Österreich, oder beispielsweise Liechtenstein, Deutschland, der Schweiz oder ein anderes Recht gewählt wird. Da unsere Expertise im österreichischen Recht liegt, stellen wir die Ansätze unter dem österreichischen Recht vor.

Modell 1: Unmittelbare Verknüpfung von Recht und Token

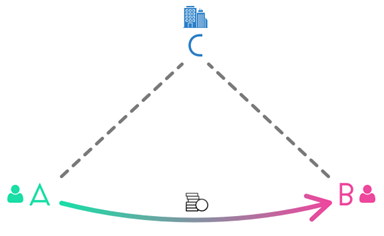

Handelt es sich um ein Forderungsrecht, wie dies etwa bei Wertpapieren, Zahlungsmitteln oder Darlehen der Fall ist, so kann in der Regel das Forderungsrecht mit dem Token unmittelbar verknüpft werden. Für die Ausübung des Rechts ist sodann die Inhaberschaft des Tokens notwendig. Zur Übertragung des Forderungsrechts wird der Token auf der Blockchain an eine andere Person übertragen. Wer den Token besitzt, der ist Gläubiger der Wertpapier-, Zahlungs-, oder Darlehensforderung. Erreicht wird dies durch entsprechende Klauseln in der vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien.

Ob auch bereits existierende Forderungen tokenisiert werden können, hängt von der zwischen den Parteien zuvor getroffenen Vereinbarung ab. Möchte der Schuldner bestehende Verbindlichkeiten tokenisieren – also seine eigenen Schulden -, so ist dafür in der Regel die Zustimmung aller Gläubiger notwendig. Möchte ein Gläubiger hingegen eine bestehende Forderung tokenisieren, so kann dies unter Umständen auch ohne Mitwirkung des Schuldners möglich sein.

Modell 2: Zwischenschaltung eines Treuhänders

Sollen nicht nur einfache Forderungsrechte tokenisiert werden, sondern eine echte Eigentümerposition, oder ist für die Übertragung des Rechts eine bestimmte Form vorgeschrieben – ist zB ein schriftlicher Vertrag notwendig – so muss etwas tiefer in die juristische Trickkiste gegriffen werden. Zu denken ist an die Tokenisierung greifbarer Gegenstände wie etwa Warenbestände, Edelmetalle, Anteile an Immobilien oder auch Beteiligungen an Unternehmen.

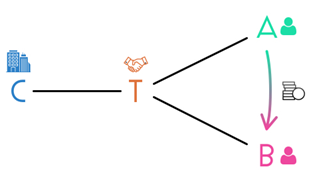

In diesen Fällen kann es notwendig sein, eine Treuhandkonstruktion zu wählen, wobei auch hier – je nach Erfordernis – zwei unterschiedliche Varianten in Betracht kommen. In der ersten Variante (Modell 2.A) vermittelt ein Treuhänder (T) direkt die Eigentümerposition. Der Treuhänder besitzt zB physische Goldbarren für die Tokeninhaber (A und B). Im Zusammenhang mit einem Beispiel zur Tokenisierung von Realgütern wie Edelmetallen oder Zinshausanteilen im dritten Teil dieser Serie gehen wir näher auf diese Konstruktion ein.

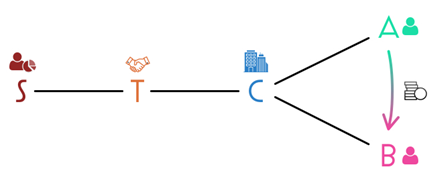

In der zweiten Variante (Modell 2.B) stellt der Treuhänder (T) lediglich indirekt sicher, dass das Unternehmen (U) ein bestimmtes Versprechen auch tatsächlich einhalten kann. Diese Variante ist gerade bei der Tokenisierung von Verwendungszusagen relevant (siehe dazu auch Teil 3). In der Regel ist für die Einhaltung dieses Versprechens nämlich die Mitwirkung der Eigentümer (S) notwendig. In solchen Fällen wird der Treuhänder zum Gesellschafter des Unternehmens bestellt. Dies ist vor allem bei Gesellschaftsformen interessant, die kein genehmigtes Kapital kennen.

Achtung: Nicht jede Rechtsordnung ist gleich. Während etwa das österreichische Recht gut für die vorgestellten Arten der Tokenisierung gerüstet ist, und in Liechtenstein sogar ein eigenes Gesetz zur Tokenisierung von Vermögenswerten geschaffen wurde, weicht die Rechtslage in anderen Ländern möglicherweise davon ab. In vielen Fällen kann jedoch mit einer Rechtswahlklausel österreichisches oder auch liechtensteinisches Recht zur Anwendung gebracht werden, um diese günstigen Rechtsordnungen für sich zu nutzen, auch wenn das Unternehmen nicht in Österreich oder Liechtenstein ansässig ist.

Im dritten Teil der Serie “Die Tokenisierung der Welt” geht es darum, welche Vermögenswerte überhaupt tokenisiert werden können.

Unterstützung in der Praxis

Betrachtet man die in dieser Serie vorgestellten vielschichtigen Möglichkeiten der Tokenisierung, so zeigt sich, dass der Titel dieses Beitrags weit weniger reißerisch ist als es zunächst den Anschein macht. Es kann tatsächlich eine Vielzahl von Vermögenswerten tokenisiert und damit handelbar gemacht werden. Als Finanzierungsinstrument für junge Unternehmen ist die Emission von Werttoken ebenso geeignet wie für den etablierten Mittelstand oder Industriegrößen.

Bei der Tokenisierung ist sowohl technisches, steuerliches aber auch rechtliches Know-How gefragt. Darüber hinaus erhalten wir in der Beratungspraxis oft auch die Frage, wer sich denn eigentlich um den Vertrieb tokenisierter Assets kümmert. Einen guten Überblick, wer als Ansprechpartner in all diesen Bereichen in Betracht kommt, bietet für Österreich die Blockchain Landscape Austria 2021.

Wir haben in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Tokenisierungsprojekten rechtlich begleitet. Gern unterstützen wir auch Sie bei Ihrem Projekt.