✨ AI Kontextualisierung

NFTs, Non Fungible Tokens, erleben gerade einen beispiellosen Hype. Egal ob der erste Tweet, der jemals geschrieben wurde, Memes oder digitale Kunst: in tokenisierten Content im weitesten Sinne fließen gerade Millionen Dollar – pro Projekt und nicht insgesamt. Im Zentrum des Hypes steht die US-Plattform Opensea.io. Sie hat sich zum größten Handelsplatz für NFTs entwickelt.

Von Handzeichnung bis „leiwande Österreicher“

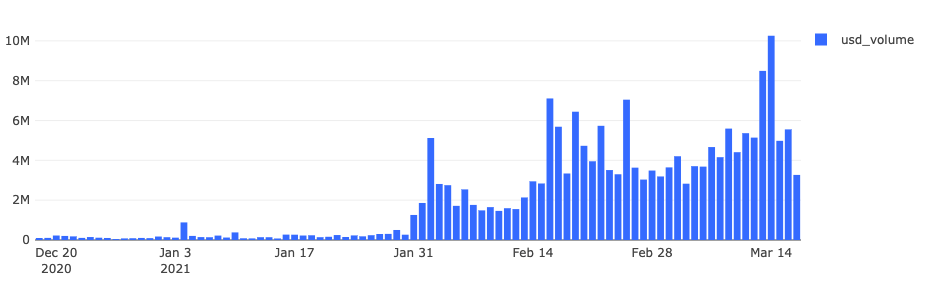

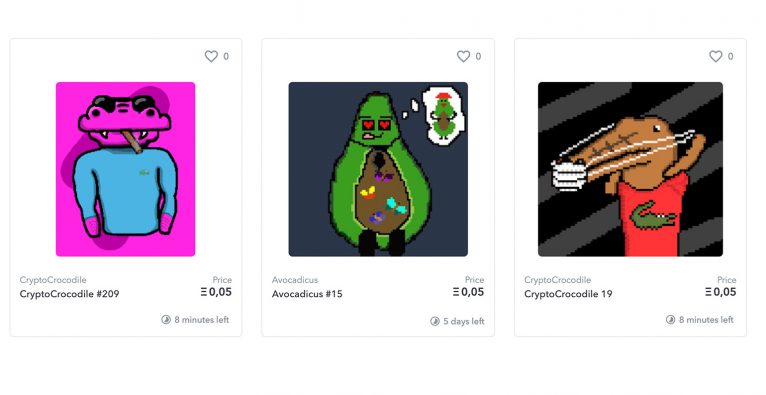

Im März lag das Transaktionsvolumen auf OpenSea bei umgerechnet mehr als 147 Millionen Dollar. Mehr als 20 Millionen Assets sind auf dem Handelsplatz erhältlich – darunter eine gescannte Handzeichnung von John Cleese, die die Brooklyn Bridge darstellt. Die Band Kings of Leon bieten ihr neues Album als NFT über OpenSea an, Token-Urgesteine wie CryptoKitties oder CryptoPunks nutzen die Plattform genauso wie der Digitalkunst-Shootingstar Beeple. Und auch das Projekt CryptoWiener ist auf OpenSea daheim und bietet dort „leiwande Österreicher“ als Pixel-Kunstwerke an. Die Werke werden auf OpenSea „gemintet“. Dabei wird ein ERC-721 oder ERC-1155 Token davon auf der Ethereum Blockchain erstellt.

Die OpenSea-Gründer

Gegründet wurde OpenSea 2017 von Devin Finzer und Alex Atallah. Finzer, heute CEO von OpenSea, war davor Co-Founder von der Finanz-App Claimdog, die 2016 von Credit Karma übernommen wurde. CTO Atallah arbeitete einige Zeit bei hostess.fm, bevor es 2014 von Beatport gekauft wurde. Davor entwickelte Atallah Cybersecurity-Produkte für Palantir. Mit OpenSea schafften es die beiden 2018 in den berühmten US-Accelerator YCombinator und schlossen gleich danach eine erste Finanzierungsrunde über 2 Millionen Dollar ab. Eingestiegen sind damals einige namhafte Business Angels aus den Gründerteams von YouTube oder Eventbrite, und VCs wie Founders Fund oder Coinbase Ventures.

CryptoKitties: Mehr als ein Spielzeug

Zu diesem Zeitpunkt waren NFTs praktisch synonym mit CryptoKitties. Zur Erinnerung: 2017 startete CryptoKitties als eine Art Spiel und Sammler-Community des kanadischen Unternehmens Axiom Zen. Dort werden virtuell Comic-Kätzchen gezüchtet und gehandelt. Das Spiel basiert auf der Ethereum Blockchain und bezahlt wird in CryptoKitties mit Ether. Es war ein verspielter Trend, den damals viele nicht wirklich ernst nahmen. Investoren im Silicon Valley jedenfalls schon. Sie steckten 2018 zuerst 12 Millionen Dollar in CryptoKitties, dann noch einmal 15 Millionen Dollar und eben 2 Millionen Dollar in OpenSea. Mit dem Startkapital haben Finzer und Atallah die Plattform so gut aufgestellt, dass sie im NFT-Boom 2020 zum Marktführer aufsteigen konnte.

„Während CryptoKitties für viele nicht mehr war als ein Spielzeug, stellte es eine radikale Wende in der Art und Weise dar, wie wir mit Gegenständen in der digitalen Welt interagieren“, schrieb Finzer 2018. „Fasziniert von der Bewegung, die sich da formierte, schlossen wir uns den Early-Adopter-Communities in Discord an und begannen uns mit Nutzern auszutauschen. Uns ist sofort das klassische Problem des Tauschs eines digitalen Sammlerstücks zwischen zwei Parteien aufgefallen, die sich nicht vertrauen. Also bauten wir einen Marktplatz“. Bereits zwei Monate nach dem Start floss Ether im Gegenwert von einer halben Million Dollar über die Smart Contracts von OpenSea.

23 Mio. Dollar Investment in der Hype-Phase

Im März 2021 holte sich das Startup in einer Series-A-Runde 23 Millionen Dollar. Angeführt wurde die Runde von dem berühmten VC Andreessen Horowitz (Clubhouse! Aber zum Beispiel auch CryptoKitties). „OpenSea bildet die Schnittstelle zwischen der Ebene der Konsumenten und der Infrastrukturebene in der Wirtschaft der digitalen Güter und ist entscheidender Faktor in dieser neuen Welt digitaler Eigentumsrechte“, schreibt Andreessen Horowitz in der Ankündigung des Investments.