✨ AI Kontextualisierung

Das Ziel ist schon länger bekannt. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Damit die Mammutaufgabe gelingt, bedarf es in den nächsten Jahren allerdings enormer Investitionen in die Dekarbonisierung der heimischen Industrie. Erst im Oktober kündigte die Regierung dazu ein 5,7 Milliarden Euro Projekt an.

Neben den geplanten Investition gibt es in Österreich mittlerweile aber auch Forschungsprojekte, die sich mit konkreten Dekarbonisierungs-Lösungen beschäftigen. Eines von ihnen ist das Forschungsprojekt AHEAD (Advanced Heat Pump Demonstrator), das am Wiener Standort des Pharmaunternehmen Takeda erstmals eine dampferzeugende Wärmepumpe im industriellen Betrieb integriert.

Das sogenannte New Energy for Industry (NEFI)-Projekt der FTI (Forschung, Technologie und Innovation)-Initiative “Vorzeigeregion Energie” wird von zahlreichen Partnern unterstützt. Dazu zählen unter anderem das Klimaschutzministerium (BMK), der Klima- und Energiefonds sowie das AIT Austrian Institute of Technology (AIT).

Ziel: CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent

Die erdgasfreie Dampferzeugung zielt darauf ab, eine CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent zu erreichen und dabei ausschließlich natürliche Kältemittel zu verwenden. Die Arzneimittelproduktion gilt nämlich als sehr energieintensiv, um Rohstoffe, Zwischenprodukte und Medikamente zu kühlen. Gleichzeitig bedarf es auch Wärme und Dampf, um chemische und biologische Prozesse in Gang zu setzen oder ein steriles Produktionsumfeld zu gewährleisten.

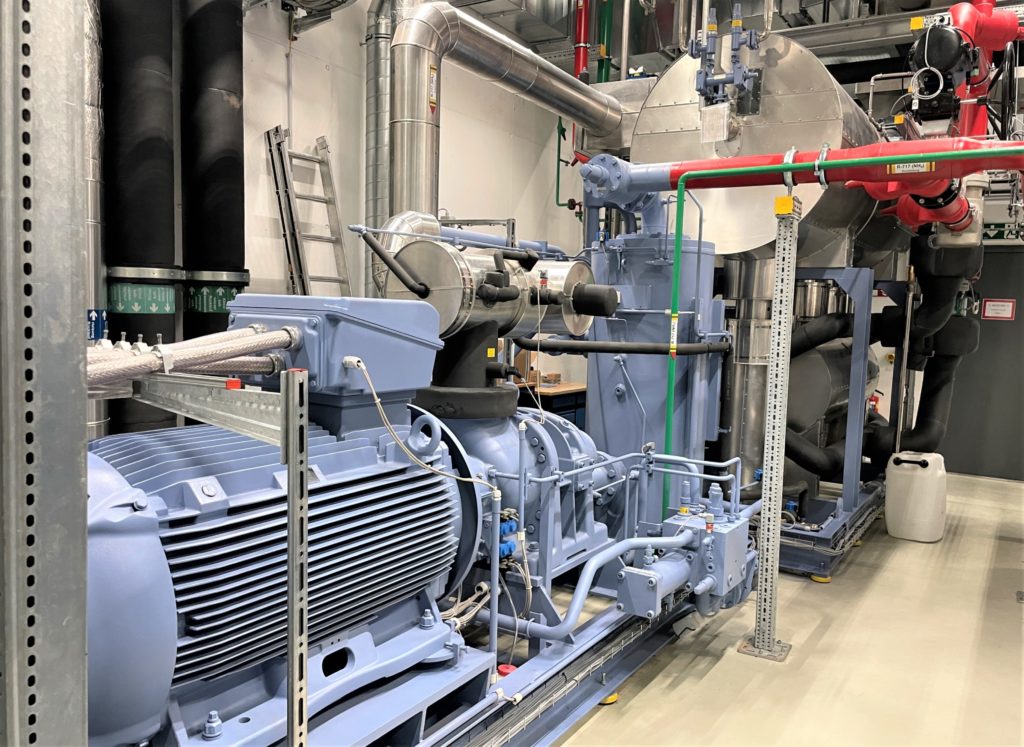

Die Innovation dieses Projektes ist die dampferzeugende Wärmepumpe, die ausschließlich mit 100 Prozent natürlichen Kältemitteln betrieben und mit Dampfverdichtern kombiniert wird, um die bisher höchsten Wärmenutzungstemperaturen zu erreichen. Das AHEAD-System kann Temperaturen von 200-260 Grad Celsius erreichen. Bei Takeda werden 184 Grad Celsius für die Dampfversorgung benötigt.

Harald Erös, AHEAD-Projektleiter bei Takeda erläutert: “Ein großer Teil des Prozesswärmebedarfs in der Arzneimittelproduktion wird bis dato hauptsächlich durch Erdgas gedeckt. Im Projekt AHEAD ist das nicht mehr nötig, da ein innovatives Wärmepumpensystem etabliert wird. Es besteht aus einer dampferzeugenden Wärmepumpe der Firma SPH Sustainable Process Heat GmbH, die mit Dampfverdichtern kombiniert wird und Dampf mit elf bar zu 184 Grad erzeugt.”

Das technische Fundament

Damit Erdgas in der Arzneimittelherstellung durch CO2-freie Energiequellen ersetzt werden, bedarf es zudem einer bereits in Betrieb befindliche CO2-neutrale Energiezentrale am Takeda-Standort. In dieser wird die Kälteerzeugung auf 100 Prozent natürliche Kältemittel umgestellt. Mit der Zentralisierung der Kühlung des Standorts wurde auch die Möglichkeit geschaffen, diese gleichzeitig für eine Wärmerückgewinnung zu nutzen. Dabei wird die Abwärme der Kälteanlage weiterverwendet und mit einer Wärmepumpe auf 65 bis 70 Grad erwärmt. Diese wird bereits jetzt für das Heizungswasser des Standorts verwendet.

Das Projekt soll Learnings für weitere Standorte liefern

AHEAD wird voraussichtlich Ende 2024 in Betrieb gehen und Ende 2025 soll die finale Auswertung stattfinden. Weiters wird laut den Projektverantwortlichen in dem Forschungsprojekt ein Konzept zur Implementierung des AHEAD-Systems für weitere Takeda-Standorte in Österreich und weltweit erstellt. Außerdem soll das Dekarbonisierungspotenzial dieser Technologie für andere wichtige Industriesektoren mit hohem Energieaufwand, wie Papier-, Chemie- und Lebensmittelindustrie, in Österreich untersucht werden.