✨ AI Kontextualisierung

Eine neue Studie aus Deutschland macht mit dem Digitale Dependenz Index (DDI) erstmals sichtbar wie weit entfernt Europa seinem Ziel der digitalen Souveränität ist. „Europa hat die Konsequenzen seiner digitalen Abhängigkeit noch kaum erkannt“, lautet das Fazit der Studie, das die Autoren gleich zum Titel selbiger gemacht haben. Die Forscher Maximilian Mayer und Yen-Chi Lu von der Universität Bonn haben im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Kennzahl entwickelt und mit dieser 23 führende Digital-Nationen verglichen.

Der DDI beleuchtet die Abhängigkeit in drei Dimensionen: Handel mit digitalen Gütern und Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationsinfrastruktur und geistiges Eigentum bei digitalen Technologien. Vor allem in den ersten beiden Bereichen schneide Europa nicht gut ab, so die Autoren. Die digitale Autonomie, die seit der Pandemie zunehmend ins Zentrum des Interesses gerückt ist, sei momentan kaum mehr als eine Illusion. „Unser technopolitisches Ordnungsmodell wird zunehmend infrage gestellt. Bestehende Vulnerabilitäten, die durch den drohenden US-chinesischen Technologiekonflikt noch größer würden, zu reduzieren, wird zur obersten Priorität“, heißt es in der Analyse.

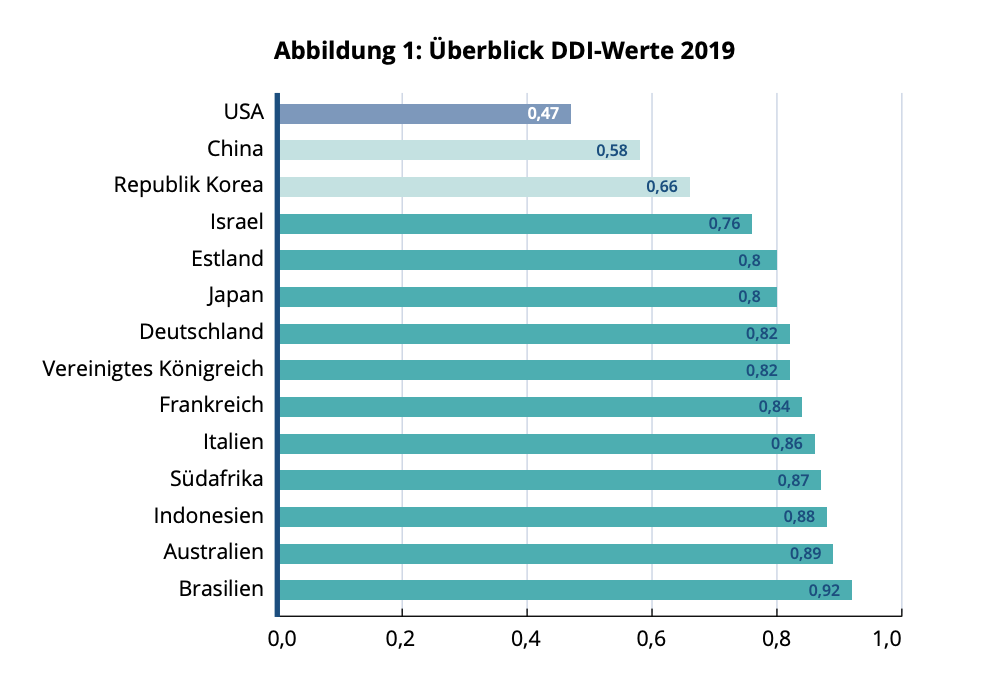

Die drei unabhängigsten Länder

Der DDI-Wert reicht von 0 (Absolute Unabhängigkeit) bis 1 (Absolute Abhängigkeit) und bewegt sich zwischen diesen Polen in vier Abstufungen der Sensitivität bzw. Vulnerabilität. Im Schnitt liegt der Wert bei den 23 untersuchten Ländern mit 0,8 relativ hoch und fällt in die Klasse, in der ausländische digitale Technologien eine dominante Position einnehmen. Das mag angesichts der globalen Dimension digitaler Technologien wenig überraschen, im Detail klaffen die Werte einzelner Länder aber durchaus auseinander. Am wenigsten abhängig sind die USA (0,47), China (0,58) und Korea (0,66). Deutschland liegt mit 0,82 im Mittelfeld, wie die meisten untersuchten europäischen Länder. Noch stärker ist die Abhängigkeit allerdings auf anderen Kontinenten – untersucht wurden etwa Australien (0,89) und Brasilien, das mit 0,92 das Schlusslicht bildet. Österreich taucht in der Bewertung nicht auf.

In Europa vergrößert sich die digitale Abhängigkeit

Die Forscher haben sich auch die Entwicklung zwischen 2010 und 2019 angesehen und festgestellt, dass der DDI in Europa stabil blieb, während die Abhängigkeit in Japan und Indonesien wuchs und sich in Kenia, Russland, Südkorea, den USA und China reduzierte. In Europa habe sich jedoch der relative Abstand zu den USA und China vergrößert. Besonders stark seien die Abhängigkeiten bei digitaler Infrastruktur. Im Handel mit ICT-Gütern hingegen ist China führend und die bilaterale Abhängigkeit fast aller anderen Länder sehr groß. Eine Entwicklung, die wiederum auf Kosten der USA ging. „Damit einhergehend ergab sich eine deutliche Abnahme der bilateralen Handelsabhängigkeiten der meisten Staaten mit den USA – damit stellt sich auch die heikle Frage, woher die Technologien für die zwischen der EU und den USA angedachten „Allianz für demokratische Technologie“ in Zukunft stammen sollen“, heißt es in der Studie.

Kritik an Digital-Strategie der EU

An der Digital-Strategie der EU lässt die Studie kein gutes Haar: „Die von der EU-Kommission ausgerufene „digitale Dekade“ in ihrer jetzigen Version ist deshalb kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Entscheidender noch, ihr fehlt es an strategischer Voraussicht. Mithilfe der von Kommissar Thierry Breton geforderten Milliarden, um die Halbleiterproduktion in Europa anzukurbeln und damit mehr Autonomie bei dieser knappen Schlüsselkomponente zu erreichen, sollte nicht an den Fertigungsstätten von heute sondern am Design der Chips von morgen gearbeitet werden“, so die Forscher. Die bisherigen Initiativen wie das Infrastrukturprojekt Gaia-X gingen zwar in die richtige Richtung, seien aber unterdimensioniert.

Das sollte Europa jetzt tun

Die Empfehlung der Studie? Mehr Geld in die Hand nehmen, größer denken und dort ansetzen, wo der Hut bereits brennt. Das ist aus der Sicht der Studienautoren vor allem der Bereich der Plattformen und der Infrastruktur. Dort sei die Abhängigkeit besonders einseitig gegenüber den USA. Neben einer Neudimensionierung von Gaia-X empfehlen die Autoren europäische Plattformen etwa in der Autoindustrie für autonomes Fahren und im Bereich der Smart Cities. Bei ICT-Gütern seien Anreize für europäische Firmen, digitale Technologien zu patentieren das Gebot der Stunde. „Der Trend der letzten 20 Jahre legt nahe, dass die Patentabhängigkeit deutlich zunehmen dürfte und Europa damit bei voranschreitender Digitalisierung und Datafizierung in allen Sektoren volkswirtschaftlich insgesamt ärmer wird“.