✨ AI Kontextualisierung

Weihnachten und das Jahresende sind eine Zeit, in der wir vermehrt zu den Sternen schauen. Und die sind nicht nur optisch faszinierend. Vom Weltraum kann man sich auch Inspiration für neue Geschäftsideen holen – Stichwort: SpaceTech. Das zeigt auch die NASA Space Apps Challenge. Zum Ende des Jahres haben wir uns mit den diesjährigen Siegern der NASA Space Apps Challenge Vienna – Ales Nohel, Thomas Haschka und Andreas Trawöger – unterhalten. Vielleicht inspirieren sie euch zu ein paar Neujahrsvorsätzen.

+++ NASA Space Apps Challenge: Die Suche nach der Entstehung des Lebens +++

Challenge-Sieg mit „magischem Teppich“

Das Techniker-Team konnte im April die Challenge mit der Entwicklung von „360 Flight Explorer“, einer VR/AR-App für Edutainment im Flug, für sich entscheiden. Das Konzept: Andere Passagiere sollen gleichsam „verschwinden“, während man die 3D Earth Simulation genießt. „Es soll sich anfühlen, als ob man auf einem magischen Teppich fliegt“, sagt Andreas Trawöger, der sich als Full Stack Developer, OpenData-Hacker und System-Administrator bezeichnet. „Wir haben mehrere interessante Layer wie historische Karten und das Gravitationsfeld eingefügt. Dazu haben wir es mit relevanten Live-Daten aus dem WolframAlpha Program kombiniert, die je nach Interesse und aktuellen Flugdaten genutzt werden“, erklärt der Challenge-Sieger.

Raketen, Hydroponik und Bakterien

Jedes der drei Team-Mitglieder hat einen interessanten Background. Ales Nohel kommt aus Bratislava. Er ist bei der slowakischen Organisation für Weltraumaktivitäten aktiv, wo derzeit an der Entwicklung der suborbitalen Rakete ARDEA (Amateur Rocket Development Adventure) gearbeitet wird. Zusätzlich wird dort momentan eine GrowBox (Hydroponik für die Raumfahrt) entwickelt. Daneben arbeitet er an einem SpaceSuite. Thomas Haschka ist ein multidisziplinärer Wissenschaftler mit einem Doktortitel in molekularer Biophysik. Zusammen mit Pia Mathis ist er Mitbegründer von xylinum-fabrics (xylinum-fabrics.com), einem Hersteller von qualitativ hochwertigen Stoffen aus Bakterien. Ihre potenziellen Kunden sind neben der Modebranche die Automobil- und die Luftfahrtindustrie.

„Warum Weltraum?“

„Warum Weltraum?“, haben wir gefragt. „Ich liebe Science-Fiction. Ich habe über Star Trek sogar Deutsch gelernt, da es in der Jugend für uns nur im ORF zugänglich war. Als ich dann im Gymnasium war, habe ich bereits einen geeigneten Platz für meine Stadt auf dem Mars ausgesucht. Darüber habe ich auch meine Abschlussarbeit in Englisch geschrieben. Mein Schicksal war besiegelt, als ich ein Stipendium der NASA erhielt, um die Internationale Weltraumuniversität zu besuchen.” erzählt SpaceTech-Enthusiast Nohel.

„Der Weltraum erlaubt uns, die Grenzen unserer Heimat Erde zu sehen. Er erinnert uns daran, dass wir mit endlichen Ressourcen leben müssen. Die harten Bedingungen des Weltraums zeigen uns, wie sich der Planet Erde um uns kümmert.” sagt Haschka. Alle drei sind sich einig, dass der Weltraum notwendig für das Verständnis der menschlichen Natur und der Erde im Allgemeinen ist.

Aus dem Weltraum auf den Küchenherd

Raketen und Satelliten: Dinge, die irgendwo ganz weit weg fliegen und mit uns nicht wirklich was zu tun haben? Das Gegenteil ist der Fall. Doch wie profitieren wir auf der Erde von Entwicklungen der Weltraumindustrie und im SpaceTech-Bereich? Da geht es natürlich zunächst um das zuvor erwähnte Umweltbewusstsein. Aber dazu kommen noch eine Reihe von Erfindungen, die wir auch im Alltag nutzen. Wir profitieren bereits von Spin-Off-Technologien wie Antihaft-Pfannen, MRT-Scans, und GPS. Und wir werden weiter eine Zunahme von Weltraumtechnologien sehen, die echten Nutzen für die Massen bringen. „Dazu könnten geschlossene Lebenserhaltungssysteme, Notunterkünfte, sauberes Wasser und resistente Feldfrüchte gehören, während wir Kolonien jenseits der Erde etablieren“, meint Nohel.

Was können wir von SpaceTech in den kommenden Jahren erwarten?

„Die Wiederverwertbarkeit von Raketen, wo SpaceX momentan führend ist, wird durch einstufige Orbitsysteme wie Skylon erweitert. Das wird weiter die Kosten für den Weltraumeinsatz verringern. Wir werden sehen, dass Menschen eine permanente Präsenz auf dem Mond sowie private Raumstationen aufbauen werden. Das wird Weltraumtourismus in die Reichweite der Mittelklasse bringen. Interessant werden auch die orbitalen Aufräumarbeiten, die Orbitalherstellung, das Bergbauwasser auf dem Mond und Asteroiden, die Orbitalfarmen und der daraus resultierende Boom im Weltraumtourismus sein“ erklärt Nohel.

„Raum und Datascience können einen enormen Einfluss auf unser Leben auf der Erde haben. Ich stelle mir beispielsweise die automatische Erkennung von Buschbränden aus Satellitenbildern vor. Gleiches gilt für Erdbeben, Wettervorhersagen, Katastrophenvorhersage und -prävention. Weiters könnte Biofabrikation mit Schwerelosigkeit ein heißes Thema sein. Heute werden Textilien bei Xylinum Fabrics biofabriziert. Mehrere Startups produzieren neue Materialien mit biologischen Verfahren wie Fermentation. Die Schwerelosigkeit hat einen großen Einfluss darauf, was und wie wir Objekte anbauen können,“ sagt Haschka. Er arbeitet daran, Biofabrikation in den Weltraum zu bringen.

Unterstützung für gute Ideen ist da

Die NASA Space Apps Challenge will innovative Menschen inspirieren, sich in den Bereich SpaceTech zu trauen. Immer mehr offene Daten stehen kostenlos zur Verfügung, um neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln zu können. Im Moment sind etwa die Daten des Copernicus-Satelliten frei zugänglich (http://www.copernicus.eu/) – eine riesige Chance.

Da ergibt sich natürlich die Herausforderung, dass besonders bei Big Data und Simulationen die Leistungskapazität von üblichen Computern zu knapp wird. Es herrscht die Ansicht, dass sich nur große Unternehmen teure Supercomputer-Kapazität leisten können. Zumindest im SpaceTech-Bereich stimmt das nicht. Innovative HPC (High Performance Computer)-Anbieter wollen an der Entwicklung teilhaben und kooperieren auch mit Startups und KMUs.

Offener Call mit 350.000 Euro in HPC-Ressourcen

Arctur, Lead-Unternehmen des auf KMUs fokussierten EU-Netzwerks von HPC-Anbietern, hat gerade einen offenen Call. Den Top 30 Ideen bzw. Projekten aller Art werden HPC-Ressourcen in der Höhe von insgesamt 350.000 Euro gewährt. Die Gewinner erhalten einen subventionierten Zugang zu hochmodernen HPC- und Cloud-Infrastrukturen, um bereits vorhandene Simulations- und Modellierungsworkflows ausführen und verarbeiten zu können. Ideen kann man bis 12.1. 2018 unter https://arctur.si/hpc-and-cloud/hpc-challenge/#application-form einbringen. „Auch sonst sind wir für alle Fragen offen und haben schon einige Startups erfolgreich unterstützt,” sagt Tomi Ilijas, Geschäftsführer von Arctur.

ESA-Incubator in Graz

Und das ist bei Weitem nicht alles. Als grenzüberschreitendes europäisches Startup Support System stellt seit einem guten Jahr das Business Incubation Programm der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) eine wertvolle Ergänzung für den österreichischen Startup-Markt dar. „Es ist klares Ziel des mit dem ESA BIC Management betrauten Science Park Graz, im Verbund mit der Europäischen Raumfahrtagentur, den stärksten Hightech Inkubator des CEE-Raums zu entwickeln“, sagt Science Park Graz-Leiter und ESA IAP Botschafter, Martin Mössler. ESA BIC Austria hat einen Permanent Open Call platziert, der unter esa-bic.at abgerufen werden kann.

Space Apps Challenge: Vom Kind bis zur Raketenwissenschaftlerin

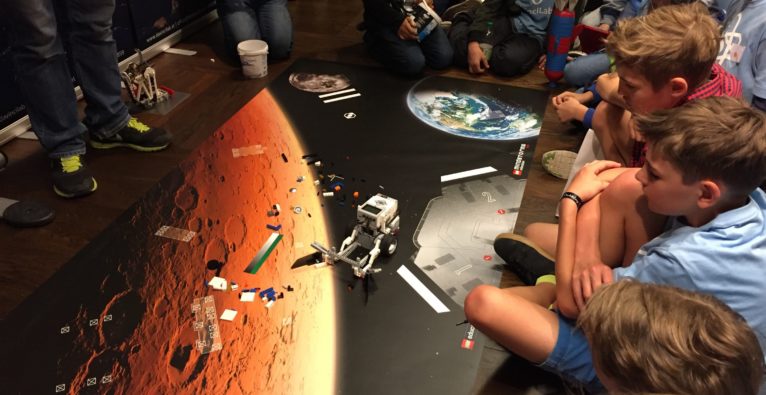

Und für Anfänger, die das Thema einfach gerne nur mal kennen lernen wollen? Bei der NASA Space Apps Challenge in Wien kann jeder mitmachen, auch Kinder. Dazu werden immer neue Formate eingeführt. Und bei diesem weltweit grössten Kollaborationsprojekt wird es auch beim nächsten Event im April 2018 wieder einiges Neues geben. Wenn ihr also das nächste mal zu den Sternen schaut, sehen sie vielleicht ganz anders aus.

+++ Enpulsion: Wiener Neustädter SpaceTech-Startup holt sich 1,2 Mio Euro +++