✨ AI Kontextualisierung

Die Profitabilität von Startups und Unternehmen des Silicon Valley ist für Menschen im DACH-Raum oft ein großes Mysterium. „Wie schaffen die das nur, dass sie so viel Geld verlieren und immer noch nicht Pleite sind?“ Und: „Wir können es uns jedenfalls nicht leisten, immer nur Geld zu verlieren.“ Oder: „Wir müssen kaufmännisch denken.“

+++ 500startups-Partner Marvin Liao: 3 Punkte, die für Investoren im Silicon Valley wichtig sind +++

Also wie ist das jetzt mit der Profitabilität im Silicon Valley? Stimmt das, dass die Welt hier anders funktioniert und Unternehmen nicht gewinnorientiert arbeiten müssen?

Das stimmt natürlich nicht. Irgendwann muss jedes Unternehmen, das auf Dauer existieren will, Geld machen. Entweder macht man Geld indem Kunden für die Produkte und Dienstleistungen bezahlen, oder man macht Geld durch Werbeanzeigen. Aber es ist nicht in jeder Phase notwendig, und das aus bestimmten Gründen.

Die Silicon-Valley-Maschine

Das Silicon Valley ist die Region in Kalifornien zwischen San Francisco und San Jose, mit einer Luftlinie von weniger als 100 Kilometern. Dort leben nicht nur 3,5 Millionen Menschen, sondern es sind auch zu jedem Zeitpunkt geschätzte 60.000 Startups tätig, davon 30.000 Technologie-Startups. Davon überleben die meisten nicht das erste Jahr. Kein Wunder also, dass wir von denen nie etwas gehört haben. Das sind alles Startups, die nie Risikokapital aufstellen konnten oder ausreichend Geld verdienten, um weiterzumachen.

In der Silicon-Valley-Maschine werden Startups wie neue Projekte in Unternehmen gesehen. Viele werden angepackt, nur ein Teil von ihnen wird zu Ende gebracht, und noch viel weniger werden erfolgreich. Man sieht also schon: Auch hier gilt das „Naturgesetz“, dass Unternehmen Geld verdienen müssen um zu überleben.

Neue Märkte schaffen

Das war es aber auch schon mit den Ähnlichkeiten, die Silicon-Valley-Unternehmen mit jenen im Rest der Welt haben. Ein traditionelles Unternehmen, das ein Produkt auf den Markt bringt, analysiert diesen Markt, vergleicht sein Produkt mit anderen, positioniert es entsprechend, und versucht es mit bekannten Mitteln zu verkaufen. Kunden, Produkt und Profitmarge sind bekannt. Ob es sich besser oder schlechter verkauft, hängt dabei von vielen Fragen ab. Gibt es einen Marktfit, ist das Team dahinter gut, trifft man den Nerv der Zeit, stimmen Preis-Leistung und die Qualität, und gibt der Markt genug Potenzial her?

Startups im Silicon Valley unterscheiden sich davon insofern, als sie nicht diese bekannten Märkte angehen. Sie schaffen neue Märkte. Wer hätte sich vor 20 Jahren gedacht, dass es einen Bedarf für Videoverleih per Post gibt? Oder für Elektroautos? Oder für Alternativen zu Taxidiensten? Oder dass Leute ihre privaten Zimmer an Fremde vermieten würden wollen, und Fremde diese auch buchen?

Was uns rückbezüglich völlig klar erscheint, war es damals nicht. Genau auf diese Art von marktschaffenden Startups hat sich das Silicon Valley spezialisiert. Die ganze Maschinerie ist darauf eingestellt, alle Ressourcen bereitzustellen um solchen Unternehmen dabei zu helfen, neue Märkte zu schaffen.

Geschwindigkeit für Monopolisierung

Notwendig ist dabei eine hohe Geschwindigkeit. Das beginnt beim Ausprobieren der Idee. Wollen die Leute einen Service, mit dem sie eine Limousine per App bestellen können? Einfach, ohne viel zu zögern, ausprobieren und schnell zu lernen ist dabei das Gebot. Wie sich in diesem Beispiel vor einigen Jahren rasch herausstellte, waren die Leute daran nicht wirklich interessiert. Aber Taxis per Knopfdruck bestellen und dabei nicht mit Kreditkarten und Bargeld herumzuhantieren, das wollten sie.

Als Uber und Lyft, zwei Startups aus San Francisco das herausfanden, musste schnell gehandelt werden. Der Markt muss ohne Zögern besetzt und monopolisiert werden. Der Risikokapitalinvestor Peter Thiel beschreibt das in seinem Buch „Zero to One: Wie Innovation unsere Gesellschaft rettet“. Wenn die Taktik aufgeht, dann ist das Unternehmen, dass es schafft den vorher nicht bedienten Markt zu erschließen, dann hat es den unfairen Vorteil, diesen Markt zu monopolisieren. Jedes Unternehmen, das danach kommt und auch in diesen Markt dringt, bekommt nur mehr die Krummen ab.

Erlöspotenzial vor Cashflow

Dazu muss Geld in die Hand genommen werden. Nicht was bisher verdient wurde und wie der aktuelle Cashflow aussieht ist dabei wichtig, sondern was das zukünftige Erlöspotenzial sein könnte – die potenzielle Profitabilität. Und die Investoren waren bereit, Geld – sehr viel Geld – bereitzustellen. Zwanzig Milliarden an Risikokapital hatte Uber bis zum Börsegang 2019 aufgestellt und dabei jedes Quartal zwischen ein und zwei Milliarden Dollar Verlust gemacht. Im ersten Quartal 2019 stand den Erlösen von drei Milliarden Dollar ein Verlust von einer Milliarde Dollar gegenüber.

Der Elektroautohersteller Tesla wiederum hattte bislang gerade mal eine Handvoll Quartale, in denen das Unternehmen positiv bilanzierte. Und trotzdem ist es an der Börse mehr Wert als General Motors, Ford, Daimler oder BMW – alles Unternehmen die solide Gewinne ausweisen.

Supermoney: Nicht jeden Cent umdrehen

Wie einfach es für Unternehmen wie Tesla ist, Geld aufzustellen, zeigte sich vor ein paar Monaten, als Tesla-Chef Elon Musk ankündigte, noch eine Kapitalspritze von zwei Milliarden Dollar aufnehmen zu müssen und binnen Tagen 2,73 Milliarden Dollar einsammelte.

Dieses Geld von professionellen Risikokapitalinvestoren wird im Silicon Valley gerne „Supermoney“ genannt. Die Investoren wissen, dass sie in dieser Phase des Unternehmens nicht jeden Cent umdrehen können, sondern dass das Unternehmen den Markt und die Infrastruktur schaffen muss, um den Markt zu bedienen. Wenn es keine Ladestationen für mein neues Produkt Elektroauto gibt, muss man ein Ladestationsnetzwerk bauen. Wenn es keine Batterien für meine Elektroautos in ausreichender Menge und Qualität gibt, muss man eine Batteriefabrik dafür bauen. Am Ende des Tages stehen eine proprietäre Infrastruktur für die Produkte und Dienstleistungen bereit, die den Markteintritt der Nachzügler verzögern und verteuern.

Diese Vorgehensweise ist nichts Neues. Die beste Glühbirne hätte Edison nicht viel geholfen, wenn er nicht auch den Strom dazu geliefert hätte. Das war das große Wettrennen vor über hundert Jahren. Kraftwerke wiederum, die ihre Kunden zu Stromverbrauch anregen wollten, mussten Stromverbrauchende Geräte anbieten. So hatten etwa auch hierzulande die Vorarlberger Kraftwerke mit Elektra Bregenz einen Hersteller von Haushaltsgeräten in Symbiose.

Die „Lizenz zum Gelddrucken“

Wenn das gelingt – und das Wenn ist dabei großgeschrieben und unsicher – dann ist der monopolisierte Markt fast schon eine „Lizenz zum Gelddrucken“. Welchen Konkurrenten bei Suchmaschinen und Online-Werbung gibt es neben Google noch? Welchen bei der Online-Vermietung von Zimmern neben Airbnb? Welches professionelle Netzwerk neben LinkedIn hat globale Relevanz? Und welche soziale Plattform hat Facebook in der westlichen Welt als ernstzunehmende Konkurrenz?

Diese Unternehmen sind aus der Phase des massiven Geldverbrennens heraus, während Tesla, Uber oder Lyft sich noch darin befinden, und scheinbar auf dem Weg sind, in die nächste Phase zu treten.

Selbst dort, wo sich mehrere Unternehmen neue Märkte teilen, sind vorher ungeahnte Erlösmöglichkeiten vorhanden. Netflix, Amazon und Apple schwimmen mit ihren Streamingplattformen dermaßen in Geld, dass Hollywood Produzenten und Filmstudios fast keine Chance mehr haben, bei begehrten Rechten mitbieten zu können.

Profitabilität: Den langen Atem bewahren

Die Frage nach der Profitabilität von Silicon-Valley-Unternehmen und ob für sie andere Regeln gelten, ist damit geklärt. Die Naturgesetze gelten auch für sie. Der Großteil der Startups überlebt das erste Jahr nicht. Einige wenige erhalten Risikokapital, und noch viel weniger halten sich mehrere Jahre. Doch hier gilt es für alle Beteiligten, den langen Atem zu bewahren. Denn denjenigen, die es schaffen, winken phantastische Gewinnaussichten.

PS.: Der Mythos von der deutschen kaufmännischen Sorgfalt

Deutsche Automobilhersteller sticheln gerne gegen Tesla und weisen auf die Verluste hin, die der kalifornische Konkurrent macht. Die BMW-, Daimler– und VW-Vorstände hingegen brüsten sich mit ihrer kaufmännischen Sorgfalt und der Verantwortung, die sie für die Aktionäre und die Belegschaft tragen.

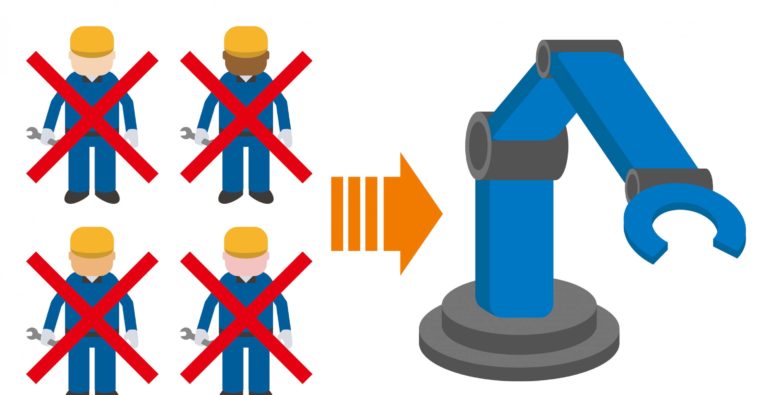

Dieser Hinweis auf die kaufmännische Sorgfalt kommt dabei nicht aus einer Position der Stärke. Die Anzahl und der Abstand der Gewinnwarnungen deutscher Automobilhersteller in den letzten Monaten war erstaunlich. Abgas- und Preisabspracheskandale plagen die Firmen. Das Vorstandskarussell dreht sich immer schneller und nun stehen auch Tausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel.

Während Tesla bislang (wieviel?) Geld verloren hat (vielleicht fünf Milliarden oder sind es doch sieben?) und Google für Waymo, das ein selbstfahrendes Auto entwickelt, vermutlich die gleiche Summe ausgegeben hat, hat alleine Volkswagen 29 Milliarden Dollar an Strafzahlungen für den Dieselskandal aufwenden müssen. Um dieses Geld hätte man zweimal Waymo und zweimal Tesla machen können. Die deutsche Automobilzukunft würde damit nicht nur anders, sondern glänzend aussehen – und die Profitabilität wäre auch für die Zukunft gewahrt.

Uns da mit „kaufmännischer Sorgfalt“ der Deutschen kommen zu wollen, grenzt schon an eine kaum mehr zu überbietende Frechheit.

⇒ Zum Blog von Gastautor Mario Herger