✨ AI Kontextualisierung

Weltweit werden Lösungen von ClimateTech-Startups immer gefragter, um die negativen Folgen der Klima- und Biodiversitätkrise abzuschwächen. Auch österreichische Startups und Scaleups leisten mit ihren Innovationen einen wichtigen Beitrag und liefern Lösungen in zahlreichen Branchen – angefangen im Bereich der Energie über die Ernährung bis hin zur Kreislaufwirtschaft.

Mit dem Innovator of the Year zeichnen wir in diesem Jahr daher erstmalig auch Gründer:innen, CEOs und Top-Manager:innen in der Kategorie Sustainability aus. Die Redaktion hat hierfür eine Shortlist aus zehn Nominierten erstellt, die 2022 mit ihrer besonderen Innovationsleistung aufgefallen sind. „In den letzten Jahren hat sich in Österreich ein lebendiges Startup-Ökosystem rund um das Thema Nachhaltigkeit entwickelt. Mit dem Innovator of the Year in der Kategorie Sustainability wollen wir innovativen Köpfen eine Bühnen geben, die einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise leisten“, so brutkasten-Earth-Chefredakteur Martin Pacher.

Innovator of the Year: Vote bis 6. Jänner für deine:n Favorit:in

Jetzt bist du am Drücker: Wähle bis 6. Jänner 2023 (23:30 Uhr) deine Favoritin oder deinen Favoriten zum „Innovator of the Year“! Jede:r User:in hat eine Stimme und es kann einmal pro Tag und Kategorie abgestimmt werden – es zahlt sich also aus, die eigene Community zu aktivieren! Der „Innovator of the Year“ erhält ein brutkasten Medienvolumen in Höhe von 3.000 Euro. Die Gewinner:innen in allen Kategorien werden am 10. Jänner 2023 auf brutkasten.com verkündet.

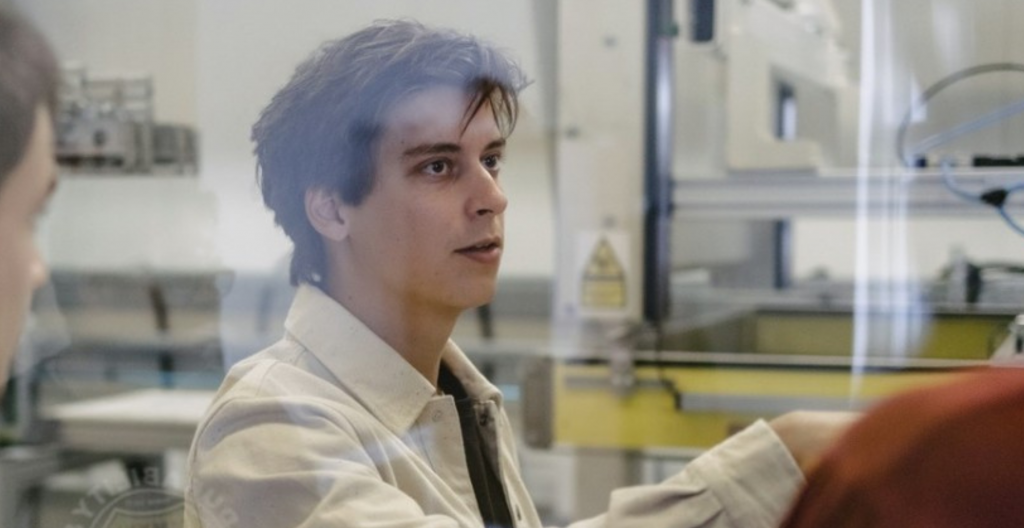

Powered by Survey MakerGregor Tegl | Arkeon

Das Wiener Biotechnologie-Unternehmen Arkeon rund um Co-Founder und Geschäftsführer Gregor Tegl wandelt laut eigenen Angaben anorganisches CO2 in organische Proteine für die menschliche Ernährung um. Zum Einsatz kommt dafür das Verfahren der sogenannten Gasfermentation und Archaeen. Bei letzteren handelt es sich um einzellige Mikroorganismen, die Merkmale des frühen Lebens auf der Erde enthalten und künftig einen wichtigen Beitrag für eine regenerative und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln leisten können. Mit Hilfe der firmeneigenen Technologie, in der mehr als zehn Jahre Forschungsarbeit stecken, ist Arkeon in der Lage, alle 20 Aminosäuren herzustellen, die für die Proteingewinnung und menschliche Ernährung essentiell sind. Sie bilden künftig die Bausteine für eine rein pflanzliche Ernährung und schaffen somit eine ressourcenschonende Alternative zur konventionellen Landwirtschaft. 2022 konnte das Startup für das weitere Wachstum ein Investment in Höhe von 6,5 Millionen Euro an Land ziehen.

Sarah Lechner | Brüsli

Alleine in Österreich werden täglich 600 Tonnen Backwaren entsorgt. Ein Umstand, den das Wiener Startup Brüsli rund um Gründerin Sarah Lechner zumindest ein Stück weit entgegenwirken möchte, indem es aus überschüssigen Brot Müslis produziert. 2022 schaffte das Startup den Sprung in den deutschen Einzelhandel. Kurz vor Weihnachten 2022 schlitterte das Unternehmen allerdings in die Insolvenz. Als einen der Gründe führte Lechner an, dass sich das Konsumverhalten aufgrund der hohen Inflation insbesondere im Premium-Segment verändert hat. Wie es mit dem Startup nun weitergeht, steht noch nicht fest. Trotz der Insolvenz nominieren wir Sarah Lechner zum Innovator of the Year, da sie es dieses Jahr mir ihrem Ansatz geschafft hat, mehrere Tonnen Brot vor der Tonne zu retten.

Nadina Ruedl | Die Pflanzerei

Das Wiener Startup „Die Pflanzerei“ rund um Nadina Ruedl hat einen rein pflanzlichen Leberkäse auf den Markt gebracht. Nach einer Pilotphase ist der sogenannte „Gustl“ seit September 2022 österreichweit bei Billa und Billa Plus in der Feinkosttheke erhältlich. Die pflanzenbasierte Variante des Wiener Startups basiert auf Erbsenprotein und Gemüse aus Österreich. Konkret werden Zwiebeln, Erdäpfel, rote Rüben und Karfiol-Röschen genutzt. Bei der Herstellung sei der Einsatz von hochwertigen Zutaten aus nachhaltigen Rohstoffen wichtig. Ruedl dazu: „Die Pflanzerei ist eine österreichische Manufaktur, die nicht nur einen positiven Beitrag zum Klima leisten, sondern auch die regionale Wertschöpfung stärken möchte.“

Bernhard Adler & Lothar Stadler | Ecop

Das österreichische CleanTech-Unternehmen ecop Technologies rund um Co-Founder & CEO Bernhard Adler hat eine Rotationswärmepumpe entwickelt, die eine energieeffiziente Wärmerückgewinnung in der Industrie ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmliche Wärmepumpen am Markt, die Temperaturen bis etwa 90 Grad ermöglichen, können mit der Rotationswärmepumpe von ecop Temperaturen bis 150 Grad erreicht werden. Die Branchen, für die das relevant ist, sind vielfältig – angefangen von der Papier- und Textilindustrie über die Speisen- und Getränkeherstellung bis hin zur Nah- und Fernwärmeerzeugung. Derzeit befinden sich zwei Anlagen bereits im Betrieb. Aufgrund der Energiekrise ist die Nachfrage enorm. Mit 2022 hat das Unternehmen über 150 Projekte in der Pipeline, wobei sich das Projektvolumen auf über 100 Millionen Euro beläuft. 2023 soll die Technologie in die Serienproduktion übergeführt werden. Um die Skalierung zu managen, holte sich ecop die Wiener Beteilgungsgesellschaft epoona rund um Lothar Stadler an Bord, der mit seiner Expertise im Vertrieb unterstützt.

Michaela Stephen & Verena Judmayer | MATR (ehem. Sleepify)

Dass jedes Jahr 30 Millionen Matratzen in Europa im Müll landen, wollten Verena Judmayer und Michaela Stephen nicht einfach so hinnehmen. Und so gründeten sie ein Startup namens Sleepify, das mittlerweile unter dem Namen MATR auftritt. Das Team vermietet recycelbare Matratzen gegen eine monatliche Gebühr an Hotels und übernimmt die Lieferung sowie die regelmäßige Reinigung der Produkte. Matratzen von MATR bestehen aus zwei Materialien, Stahl und Polyester, die mit einer speziellen patentierten Klebstofftechnik verbunden werden. Dank ihres kreislaufwirtschaftlichen Designs haben die Matratzen von MATR laut den Gründerinnen einen um 50 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche Matratzen. Die Idee wurde im November 2020 beim Circle 17 Impacthon geboren. Anfang 2022 wurde das Unternehmen gegründet. Mit dem oberösterreichischen Kunststoffkonzern Greiner ist mittlerweile auch ein prominenter Investor an Bord.

Benjamin Mörzinger, Markus Hoffmann und Anna Pölzl | nista.io

Die Energiekrise erfordert rasches Handeln, davon ist auch das Gründerteam von nista.io überzeugt. Das Startup – zuvor gnista.io – hat eine Datenanalysesoftware entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz und Sensordaten den Energieverbrauch von Betrieben analysiert und stetig optimiert. Bislang ist nista.io schon im B2B-Bereich aktiv und bietet für Unternehmen die Energieeffizienz-Software im Abo-Modell an. Aufgrund der aktuellen Energiekrise erhielt das Startup 2022 immer mehr Anfragen, warum das Tool nicht auch für private Haushalte zur Verfügung gestellt wird. Kurzerhand entschloss sich das Startup im Herbst dafür, den Energy Coach zu entwickeln. Dabei handelt es sich um eine App, die Endverbraucher:innen dabei hilft, ihren Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden zu tracken und zu senken.

Peter Karacsonyi | Kape Skateboards

Das österreichische Startup Kape Skateboards rund um Gründer Peter Karacsonyi hat eine neuartige Fertigungsmethode für Skateboards entwickelt, die beim Materialmix auf recyceltes Meeresplastik setzt. Derzeit arbeitet das Unternehmen intensiv an der Serienproduktion und hat für Tests 2022 einen eigenen Indoor-Skatepark in Salzburg errichtet. Mit dem neuartigen Materialmix möchte Kape Skateboards jedoch nicht nur einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch die Fahreigenschaften verbessern. Im Gegensatz zu konventionellen Decks aus Holz, zeichnen sich die Decks aus Meeresplastik durch einen geringeren Materialverschleiß aus und eröffnen neue Formgebungen.

Luca Fichtinger, Michael Beitl, Sebastian Jeschko, Fabian Wagesreither | Kern Tec

Kern Tec hat sich auf das Upcycling von Steinobstkernen spezialisiert, die in Europa für die Industrie größtenteils noch immer ein Abfallprodukt darstellen. Das 2018 gegründete Unternehmen betreibt hierfür im niederösterreichischen Herzogenburg in der Nähe der Wachau eine eigene Produktionsanlage. Die Maschinen für die „Kernspaltung“ wurden von Kern Tec teilweise selbst entwickelt und können bis zu einer Tonne Rohstoff pro Stunde verarbeiten. Zum Einsatz kommen hierfür Kerne von Marille, Kirsche & Zwetschke. 2022 startete das Startup erstmals mit seiner eigenen Consumer-Brand namens Wunderkern und brachte mit dem „Kern Drink“ eine neue pflanzliche Milchalternative auf den Markt, die österreichweit im Einzelhandel gelistet ist.

Katharina Unger | Livin Farms

Livin Farms rund um Gründerin Katharina Unger hat ein industrielles Verfahren für die Zucht von Insekten entwickelt, um Alternativen für eine nachhaltige Eiweißversorgung zu bieten. Für die Aufzucht werden Abfälle aus Lebensmittel- und Futtermittelfabriken verwendet. Bereits in der Vergangenheit konnte das Startup für die Skalierung der Produktion eine 2,5 Millionen Euro hohe Förderung aus dem European Innovation Council (EIC) an Land ziehen. 2022 konnte das Startup seine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von sechs Millionen abschließen und skaliert nun international. Mittlerweile hat das Startup sein industrielles Zuchtverfahren patentieren lassen. Dabei handelt es sich um ein automatisiertes System, das Roboterarme einsetzt, um die Larven mit Lebensmittelabfällen zu füttern.

Cornelia & Andreas Diesenreiter | Unverschwendet

Seit sieben Jahren gehen die Geschwister Cornelia und Andreas Diesenreiter von Unverschwendet mit ihrem Startup gegen Lebensmittelverschwendung vor – und zwar, indem sie Delikatessen aus überschüssigem Obst und Gemüse herstellen. Dazu verwendet das Startup ein eigenes Datenbanksystem, das eine genaue Übersicht darüber bietet, wann bestimmte Lebensmittelmengen für interessierte Abnehmer:innen im Überschuss vorhanden sind. Im Oktober 2022 schloss das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Lebensmittelkette Hofer ab. Unter der Hofer Eigenmarke „Rettenswert“ bietet der Discounter österreichweit ab 21. Oktober Chutneys, Fruchtaufstriche und Pestos an. „Mit Rettenswert haben wir eine Möglichkeit gefunden, vom Feld bis zum Zentrallager tausende Tonnen Lebensmittel zu retten und der breiten Bevölkerung Produkte des täglichen Bedarfs zu einem fairen Preis anzubieten“, sagte Cornelia Diesenreiter über den Deal.

Jetzt für den Innovator of the Year abstimmen

Hast schon für den „Innovator of the Year“ in den Kategorien Startups, Scaleups, Corporate Innovation, Ökosystem-Player und Hidden Champions abgestimmt? Sofern nicht, kannst dies noch bis zum 6. Jänner 2023 (23:30 Uhr) tun. In der zweiten Jännerwoche verkünden wir die Sieger:innen. Stay tuned!