✨ AI Kontextualisierung

Unternehmertum ist oftmals Familiensache. So zeigen zahlreiche Studien, dass vor allem die finanzielle, ideelle und emotionale Unterstützung seitens der Familie häufig ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Startup-Gründungen darstellt. Andererseits sind die meist sehr langfristig orientierten, international aktiven und regional verankerten Familienunternehmen der zentrale Unternehmenstypus in den Wirtschaftssystemen weltweit.

+++ Wenn es nicht reicht, nur ein Startup zu gründen +++

Verstaubtes Image vs. Hidden Champions

Allerdings wirken Familienunternehmen im Vergleich zu Startups auf den ersten Blick oftmals etwas „verstaubt“ und „old school“. Diese Wahrnehmung mag viele Gründe haben, in der Tat ist es jedoch so, dass dieser Eindruck in vielen Fällen täuscht. Viele eigentümergeführte Familienunternehmen vom KMU bis zum großen Mittelständler sind hochinnovativ, stark internationalisiert bis hin zur weltweiten Marktführerschaft (so ist der Schnittbereich zwischen Familienunternehmen und Hidden Champions extrem hoch) und arbeiten sehr professionell an der weiteren Entwicklung des Unternehmens.

Ausbaufähig ist allerdings oftmals die Interaktionsdichte zwischen etablierten Familienunternehmen und Startup-Gründern – gerade in Zeiten einer immer stärker werdenden Komplexität und Vernetzung von Innovationsaktivitäten im Rahmen von Innovation Ecosystems. Vernetztes Denken und Handeln, kurze Wege und lösungsorientierte Kooperationsformen sind in Zeiten wie diesen von entscheidender Bedeutung.

Tendenz zum eigenen Unternehmen

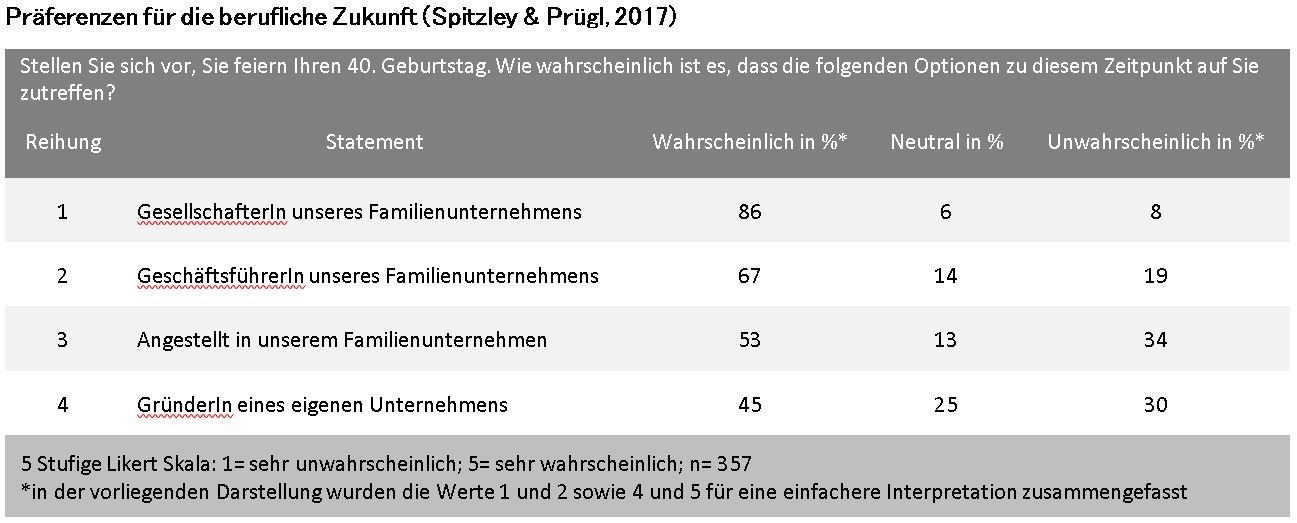

Eine besondere Rolle kommt dabei der nachrückenden Generation in Unternehmerfamilien zu, also jenen Persönlichkeiten, die im Kontext einer unternehmerisch aktiven Familie aufwachsen. Diese nächste Generation, die mit hoher Wahrscheinlichkeit später einmal in der einen oder anderen Form Verantwortung im Familienunternehmen übernehmen wird, oder dies bereits getan hat, ist laut einer aktuellen Studie im deutschsprachigen Raum (Spitzley & Prügl, 2017) sehr unternehmerisch eingestellt. Zudem ist die Nachfolgergeneration naturgemäß sehr digitalaffin und daran interessiert, sich mit neuen technologischen Entwicklungen zu beschäftigen und diese anzuwenden.

Die befragten Personen (über 350 an der Zahl) können sich eine Karriere im eigenen Familienunternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt gut vorstellen, und – und das ist bemerkenswert – es ist auch sehr gut vorstellbar, ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Pendler zwischen zwei Welten

Und immer mehr beschreiten diesen Weg auch oder wechseln zwischen den unternehmerischen Herausforderungen Familienunternehmen und Startup-Gründung. So beispielsweise ein Alumnus eines „universitären Startups“, nämlich der 2003 gegründeten privaten Zeppelin Universität (ZU) am Bodensee. Simon Tüchelmann übernahm zwischenzeitlich das Unternehmen seiner Familie und begann danach ein Startup aufzubauen (übrigens gemeinsam mit Daniel Garcia, einem weiteren ZU-Alumnus). Und das ist bereits sein zweites Startup: gemeinsam mit zwei Kommilitonen hat er schon in seiner Studienzeit mit Knusperreich ein Startup im Bereich hochwertiger Bio-Kekse aufgebaut (später an mymuesli verkauft).

Simon Tüchelmann ist also ein Pendler zwischen zwei Welten, zwischen Mittelstand und Startup-Szene. Startup, Familienunternehmen, wieder Startup, später vielleicht wieder Familienunternehmen – who knows?

Zwei Wochen Workshop gegen Widerstände im Familienunternehmen

Er selbst war Mitte 20. Der Mittelständler Tübinger Stahlfeinguss – kurz TSF – schaute schon auf eine 40-jährige Geschichte zurück. „Unserer Firma ging es nicht gut und es war klar, dass ich viele Dinge umwerfen muss“, erzählt Tüchelmann. Gemeinsam überlegte er mit den Mitarbeitern etwa, wie sich Abläufe in der Fabrik vereinfachen lassen (Stichwort Lean Manufacturing). Zwei Wochen Workshop – danach sollten die Maschinen anders stehen, die Produktion besser laufen und erste Ergebnisse erkennbar sein. Und das gegen entsprechende Widerstände von Mitarbeiterseite, doch alles beim Alten zu lassen. Die späteren Erfolge überzeugten die Mitarbeiter jedoch schließlich. Denn er schaffte es innerhalb von einigen Jahren die Firma wieder auf Vordermann zu bringen: Die Firma konnte den Umsatz verdoppeln und zusätzliche Mitarbeiter einstellen (von 45 auf rund 70 Personen).

Startup-Idee aus Alltagsproblem

Und dann das nächste Startup: Während seiner Zeit bei TSF merkte er, dass wenn ein Unternehmen eine Serienproduktion für ein bestimmtes Bauteil in Auftrag geben will, zuerst viele Angebote eingeholt werden müssen. Und dieses Problematik will Simon Tüchelmann nun mit seinem Startup Kreatize lösen. Ende 2015 hat er das Unternehmen zusammen mit dem RapidApe (später von ProSiebenSAT1 übernommen)-Gründer Daniel Garcia gegründet. Parallel leitete er weiter das Familienunternehmen und probierte die Plattform von Kreatize direkt mit dem Stahlguss-Betrieb aus. Auf der Plattform von Kreatize laden die Auftraggeber beispielsweise die Daten von einem Bauteil hoch, das sie produzieren lassen möchten. Kreatize prüft automatisch, welches Produktionsverfahren am besten ist, etwa Laser-Verfahren, 3D-Druck oder andere Varianten. Und dann schlägt Kreatize einen passenden Produzenten vor, vermittelt den Auftrag an diesen und erhält eine Provision bei der Vermittlung.

Die Rolle des Familienunternehmens

Heutzutage muss die Neugründung eines Unternehmens nicht mehr zwangsläufig bedeuten, dass eine neue Familiendynastie gebildet wird (wenngleich dies nicht ausgeschlossen ist und oftmals der Fortführungswille über die Zeit entsteht und auch immer mehr Startups eine gewisse Langzeitorientierung signalisieren, indem beispielsweise in den Logos ein Verweis wie ’since 2015′ zu finden ist). In jedem Fall spielt die Familie oftmals eine zentrale Rolle als wesentliche Ressource in vielerlei Hinsicht. Wie aber wirkt es sich aus, wenn ein Gründer, eine Gründerin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen ist?

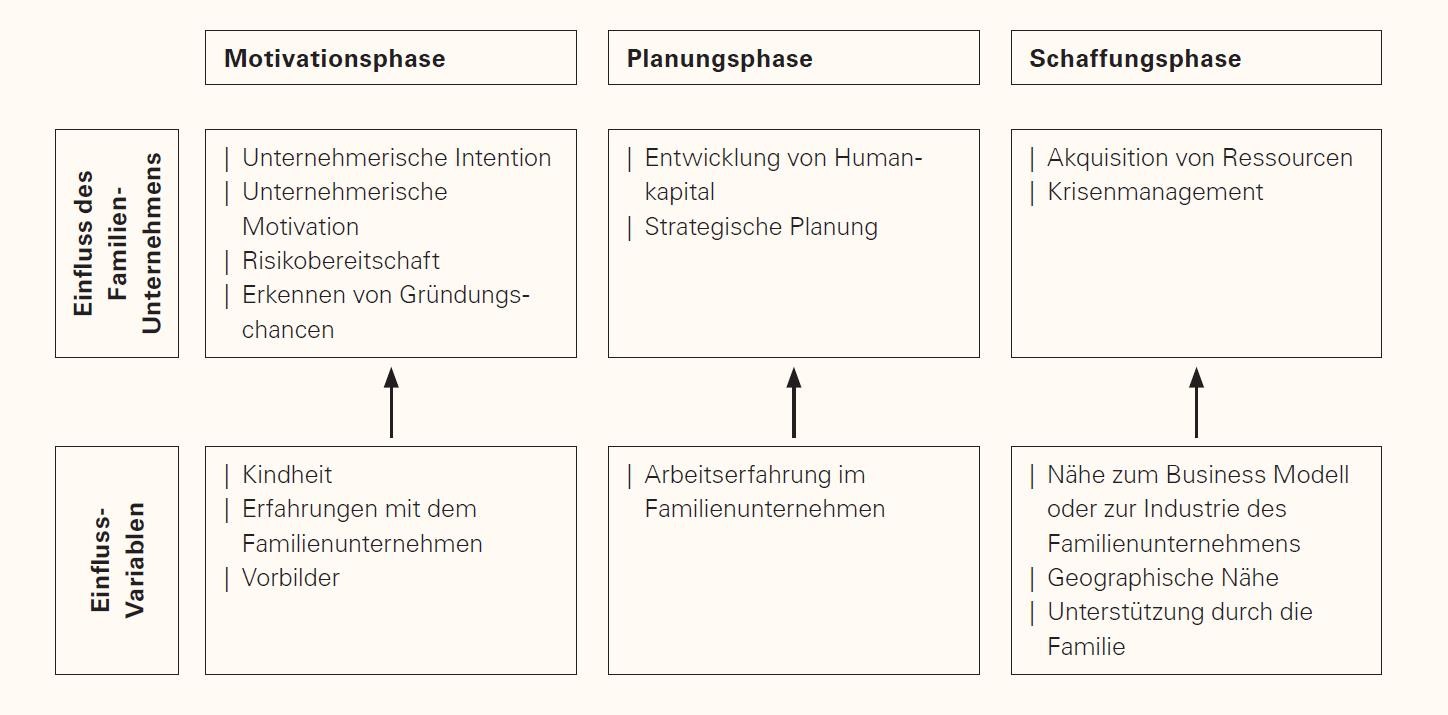

Julia Mecheels analysiert im Rahmen einer Abschlussarbeit am FIF auf Basis einer explorativ angelegten empirischen Studie diese Frage entlang idealtypischer Phasen der Neugründung eines Unternehmens (siehe FIF-Schriftenreihe zupFIF, 2017 – LINK).

Motivationsphase

Der Einfluss des Familienunternehmens auf die erste Phase, die Motivationsphase, ist stark geprägt von Erfahrungen der Gründer aus jüngeren Jahren. Vor allem die Kindheit, die Erlebnisse mit dem Familienunternehmen in jüngeren Jahren und das Existieren von unternehmerischen Vorbildern hat einen Einfluss auf die unternehmerische Intention und Motivation. Zudem wird auch die Risikobereitschaft bei der Gründung und das Erkennen von Gründungschancen beeinflusst.

Die Rolle, die Vorbilder bei der Entstehung der Gründungsmotivation haben, beschreibt einer der befragten Gründer folgendermaßen: „Und ein Punkt war eben, dass ich gesagt habe: Okay, auf jeden Fall irgendetwas Eigenes aufbauen, weil bei mir war dieser Gedanke so sehr prägnant: Okay, worauf will ich einmal zurückschauen, wenn ich fünfzig oder sechzig bin? (…) Die Unternehmergeschichte von meinem Großvater nachzumachen. Wirklich von Null auf etwas aufgebaut zu haben“.

Planungsphase

Die Planungsphase ist vor allem geprägt durch die Arbeitserfahrungen, die einige der Gründer vor der eigenen Gründung schon im Familienunternehmen sammeln konnten. Diese Erfahrungen sorgen vor allem für die Entwicklung von Humankapital, in diesem Fall vorrangig von unternehmerischem, prozessualem und branchenspezifischen Wissen, das die Gründer für ihre eigene Gründung abrufen können. Zudem kann man auch in dieser Phase die Rolle von Mentoren oder Vorbildern im Familienunternehmen oder in der Unternehmerfamilie beobachten, welche wiederum die Langfristigkeit der strategischen Planung in gewisser Weise beeinflusst.

Umsetzungsphase

Die erkenntnisreichsten Ergebnisse liegen in der Schaffungsphase bzw. Umsetzungsphase vor. Vier Arten von konkreten Ressourcen scheinen hier eine Rolle zu spielen: Als Erstes können finanzielle Ressourcen in Form von investiertem Kapital durch die Familie identifiziert werden. Zweitens kann das Familienunternehmen bzw. die Unternehmerfamilie Netzwerke und Sozialkapital vermitteln, die es den Gründern ermöglicht, schneller tragfähigere Kontakte zu Investoren, Banken, Kunden und Lieferanten zu knüpfen. Drittens sind andere materielle Ressourcen wie das Bereitstellen von Büroflächen, technischen Ressourcen oder Personalunterstützung zu nennen. Zuletzt spielen noch immaterielle Ressourcen wie übertragenes Wissen über Prozesse, Industriespezifika (wie im oben erwähnten Beispiel von Simon Tüchelmann) oder über die Unternehmenskultur.

Dabei sind drei Variablen zentral dafür, in welchem Maße die Gründer von den genannten Ressourcen Gebrauch machen können (oder wollen): Erstens ist es davon abhängig, wie nahe die Startups dem Geschäftsmodell und der Industrie des Familienunternehmens sind, zweitens, wie nahe sich die Familienunternehmen und Startup geographisch stehen und drittens, wie stark das Gründungsverhalten an sich durch die Unternehmerfamilie goutiert wird.

Bindeglied zwischen Mittelständlern und Startup-Welt

Die Grafik bietet einen Überblick über die Einflüsse des Hintergrunds eines Familienunternehmens auf die Neugründung eines Unternehmens sowie über die Variablen, die eine Wirkung auf die Stärke dieses Einflusses ausüben.

In Summe lässt sich festhalten: die nächste Familienunternehmergeneration könnte das ideale Bindeglied zwischen etablierten Mittelständlern und der Startup-Welt sein bzw. ist das bereits. Und genau das könnte ein bis dato wenig beachteter Ansatzpunkt für die dringend notwendige Stärkung der Verknüpfung von neuen und etablierten Unternehmen sein.

Zum Autor

Reinhard Prügl ist gebürtiger Weinviertler, lebt auf der Ost-West-Achse zwischen Bregenz und Wien mit Standorten an den beiden Enden dieser Achse, hat an der WU Wien studiert und im Bereich Entrepreneurship und Innovation promoviert, ist seit zehn Jahren wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen (FIF) sowie des berufsbegleitenden Masterstudiengangs eMA FESH und Professor für Innovation, Technologie und Entrepreneurship (CITE) an der Zeppelin Universität am Bodensee. Er forscht an der Schnittstelle zwischen Unternehmertum und Innovation.

Die Zeppelin Universität

Die Zeppelin Universität ist 2003 als private Stiftungsuniversität gegründet worden. Sie hebt sich ab, indem sie seit ihrer Gründung im Interdisziplinarität in ihre DNA eingraviert hat. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik problem- und lösungsorientiert zu denken und nicht in spezifischen gesellschaftlichen Denkmustern und wissenschaftlichen Disziplinen verhaftet zu sein, macht den Blick frei für gesellschaftlich relevante Lösungen. Vorbild und Namensgeber ist dabei Ferdinand Graf von Zeppelin. Er war ein Pionier der Luftfahrt. Willensstark hielt er an seiner Idee, den Himmel zu erobern, trotz Rückschlägen fest. Er glaubte an sich und seine Vision. Seine Handlungsmaxime: „Man muss es nur wirklich wollen, daran glauben, dann wird es gelingen“.

FIF

Das Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee beschäftigt sich seit seiner Gründung vor mittlerweile fast 10 Jahren neben Innovation, Strategie, und Markenführung in Familienunternehmen, besonders intensiv mit der Sichtweise der nächsten Unternehmergeneration. Diese ist ein wesentlicher Treiber im Kontext von Innovation in Familienunternehmen, insbesondere der Digitalisierung.