✨ AI Kontextualisierung

Die österreichische Bundesregierung hat am 16. April das Hilfspaket für Startups vorgestellt. Eine maßgebliche Säule des Pakets bildet der Covid-Startup-Hilfsfonds – der brutkasten berichtete.

Die genauen Details der Ausgestaltung ließen die letzten Wochen allerdings auf sich warten. Nun hat das Warten ein Ende. Am Freitagnachmittag veröffentlichte die Austria Wirtschaftsservice (aws) auf ihrer Website die Details zum Covid-Startup-Hilfsfonds. Ansuchen für den Covid-Startup-Hilfsfonds können ab sofort beantragt werden.

+++ 150 Millionen Euro für Rettung von Startups in der Coronakrise +++

Covid-Startup-Hilfsfonds: Die Eckpfeiler

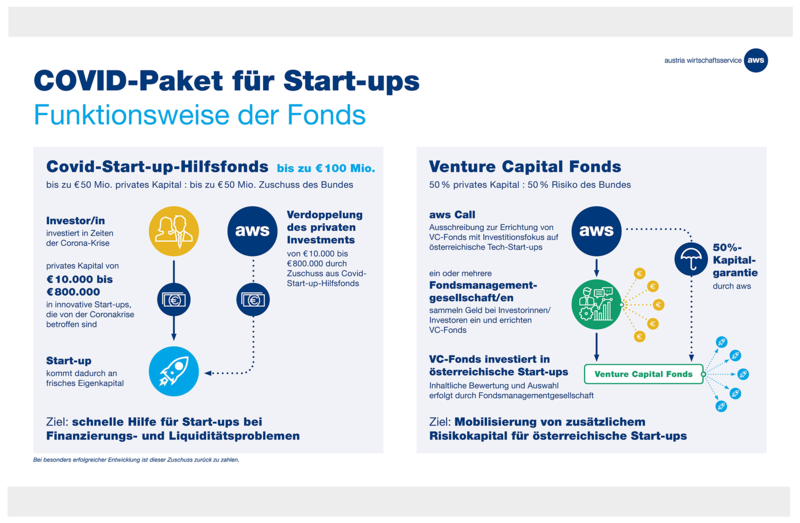

Die wichtigsten Eckpfeiler im Überblick: Bekommt ein Startup frisches Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Einlagen von Investoren von mindestens 10.000 Euro, so werden diese Mittel durch Zuschüsse bis zu maximal 800.000 Euro verdoppelt.

Die Zuschüsse müssen nur dann zurückgezahlt werden, wenn sie in den darauffolgenden zehn Jahren durch einen Jahresüberschuss gedeckt sind.

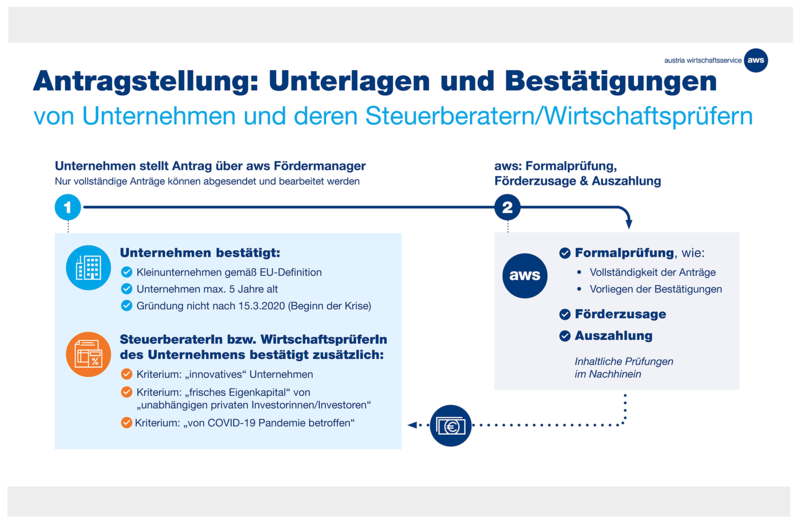

Die Antragsstellung erfolgt online über den aws Fördermanager. Die Dauer der Genehmigung und Auszahlung soll laut aws ein bis zwei Tage nach Eingang des vollständigen Antrages betragen. Die Antragsstellung ist bis 15. Dezember 2020 möglich.

Das Zuschussvolumen der aws in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro bedeutet zusammen mit privatem Kapital von Investoren ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Euro.

Wie bereits bekannt, wird es neben dem Covid-Startup-Hilfsfonds zudem noch einen Venture Capital Fonds geben (siehe Abbildung). Für diesen Fonds läuft allerdings noch die Ausschreibung für das Fondsmanagement – nähere Infos zum VC-Fonds findet ihr hier.

Covid-Startup-Hilfsfonds: Die Voraussetzungen

Die Förderungen sind branchenunabhängig, richten sich allerdings an klare Kriterien. Anspruch haben nur Unternehmen, die längstens vor fünf Jahren bis spätestens 15.3.2020 gegründet haben. Dafür wird das Firmenbuch oder die Gewerbeberechtigung herangezogen.

Zudem müssen sie unter die EU-Definition von Klein- und Kleinstunternehmen fallen. Das bedeutet, dass der jährliche Umsatz nicht mehr als zehn Millionen Euro betragen darf und sich die Anzahl der Mitarbeiter auf 49 Personen beschränkt. Ein weitere Voraussetzung ist eine für Startups typische „innovative Geschäftsidee, die über hohes Wachstumspotential verfügt.“

Weiter müssen die negativen Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie wie Umsatzrückgänge, höheres Finanzierungserfordernis durch höhere Kundenforderungen aufgrund verspäteter Zahlungen, Ausfall von Zahlungen oder der Ausfall von Lieferanten vorliegen.

Inwiefern ein Unternehmen „innovativ“ oder von der „COVID-19-Pandemie betroffen ist“ und einen Eigenkapitalbedarf hat, muss durch einen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer bestätigt werden.

Alle Details im Überblick:

Hier nochmals alle Details im Überblick, wie sie auf der Website der aws veröffentlicht sind (Stand 08. Mai 2020):

Wer wird gefördert?

Förderungsfähig sind laut aws innovative Startups sowie Klein- und Kleinstunternehmen, die die nachstehenden Voraussetzungen zur Gänze erfüllen:

- Geschäftsleitung oder Betriebsstätte befindet sich in Österreich

- Gründung liegt längstens 5 Jahren zurück (Firmenbuch, Gewerbeberechtigung)

- Definition eines Kleinunternehmens der Europäischen Union; nicht börsennotiert

- nicht die Tätigkeit eines anderen Unternehmens übernommen haben, noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und nicht durch einen Zusammenschluss gegründet wurden

- frisches Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Einlagen in Höhe von zumindest € 10.000,- wurde von unabhängigen privaten Investor*innen investiert (mind. 75 Prozent seit 15.03.2020; max. 25 Prozent zwischen 15.09.2019 bis 14.03.2020)

- negative Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Pandemie (z.B. Umsatzrückgänge; höheres Finanzierungserfordernis durch höhere Kundenforderungen aufgrund verspäteter Zahlungen; Ausfall von Zahlungen; Ausfall von Lieferanten)

ODER:

- eines der nachfolgenden Innovationskriterien wird erfüllt:

- eine Förderzusage für definierte Programme der aws innerhalb der letzten zwei Jahre vor Antragstellung liegt vor ODER

- eine Förderzusage der FFG (Förderungen für unternehmensbezogene Forschungs- und Innovationsprojekte) innerhalb der letzten zwei Jahre liegt vor.

Was und wer wird NICHT gefördert?

- Kosten für ausfuhrbezogene Tätigkeiten, insbesondere solche, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Ausgaben in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen;

- Kosten, die vor Einlangen des Förderungsansuchens entstanden sind;

- Nicht-betriebliche Kosten (z.B. Privatanteile).

- Unternehmen, die nach dem 15.3.2020 gegründet wurden. Als Datum der Gründung wird die erstmalige Eintragung ins Firmenbuch (protokollierte Unternehmen) oder der Tag der Aufnahme der Geschäftstätigkeit (nicht protokollierte Unternehmen) herangezogen.

- Verkammerte und nicht-verkammerte freie Berufe (Ausnahme: Mitglieder der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten).

- Fischerei und Aquakultur, Urproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Kohleindustrie, Schiffbau, Stahlindustrie, Kunstfaserindustrie. Es gelten die jeweils von der Europäischen Kommission veröffentlichten Definitionen.

- Bank- und sonstiges Finanzierungswesen (mit Ausnahme sog. „FinTech“-Unternehmen, soweit nicht konzessionspflichtig)*, Versicherungswesen und Realitätenwesen“

- Gemeinnützige Vereine

- Gebietskörperschaften und juristische Personen, an denen Gebietskörperschaften zu mehr als 50 Prozent beteiligt sind.

*Disclaimer: Die Ausnahme zu „FinTech“-Unternehmen wurde nachträglich auf der Website der aws adaptiert.

aws Webinar zum Covid-Startup-Hilfsfonds

In einem Webinar wird die Austria Wirtschaftsservice (aws) am Montag den 11. Mai zwischen 16:00 und 18:00 Uhr über den neu geschaffenen Covid-Startup-Hilfsfonds informieren. Nähere Details findet ihr hier.

Aufruf an die Community: Habt ihr noch Fragen?

Wie bei so vielen Maßnahmen gibt es auch beim Covid-Startup-Hilfsfonds eventuell noch Klärungsbedarf. Gerne könnt ihr eure Fragen in dieses Feld eintragen. Die Redaktion des brutkasten wird diesen nachgehen:

[yop_poll id=“21″]

Erstes Statement von Altrichter und Schramböck

Startup Beauftragter Michael Altrichter in einem ersten Statement zum Hilfsfonds: „Mit dem Covid-Startup-Hilfsfonds sollen, gemeinsam mit privatem Kapital, vor allem Startups in der Pre-Seed und Seed-Stage dringend benötigte Liquidität erhalten. Ich erhoffe mir dadurch auch wichtige Investitionsanreize Richtung privater Kapitalgeber, vor allem Business Angels“.

Wirtschaftsministerin Schramböck kommentiert das Paket wie folgt: „Start-ups sind anders finanziert als ältere Unternehmen. Daher braucht es auch ganz eigene Hilfs-Instrumente, wo Staat und Private gemeinsam an einem Strang ziehen. Denn nur in diesem Paarlauf kann es uns gelingen, das Start-up-Ökosystem vital und wettbewerbsfähig zu halten und genau dieses Ökosystem brauchen wir, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird.“

Alle brutkasten Artikel zum Thema Startup-Hilfspaket

Hier auch ein Überblick über alle brutkasten Artikel zum Thema Startup-Corona-Hilfspaket

Alle bisher bekannten Details zum aws COVID-19 Startup Hilfsfonds und VC-Fonds. Inklusive der 4,4 Millionen Euro für EcoTech-Startups.

Der brutkasten hat Meinungen von Österreichs Gründern und Investoren zum Startup-Paket in Rahmen der Coronakrise eingeholt.

Michael Altrichter wurde heute Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz zum Startup-Hilfspaket von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck als neuer Startup-Beauftragter präsentiert.

Dass Michael Altrichter Startup-Beauftragter im Wirtschaftsministerium wird, schmeckt einigen in der Szene nicht. Das liegt primär an seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender von startup300. Öffentliche Kritik direkt aus dem Ökosystem bleibt aber aus oder ist sehr verhalten.