✨ AI Kontextualisierung

In den vergangenen zwei Wochen konnten aufmerksame brutkasten-Leser:innen feststellen, dass die öffentliche Kommunikation rund um das FoodTech-Startup Neoh einen Richtungswechsel vorgenommen hat.

Das Unternehmen, das bislang mit potenten Investor:innen, Werbegesichtern wie Dominic Thiem sowie marktwirtschaftlichen Erfolgen – zuletzt wurden Produkte in die Ankerbrot-Filialen aufgenommen – in der Öffentlichkeit punkten konnte, musste sich vor gut zwei Wochen scharfer Kritik stellen.

Die umfangreiche Beanstandung kam von der Bürgerinitiative Oekoreich rund um Sebastian Bohrn Mena, brutkasten berichtete, die im Sinne des Konsumentenschutzes bereits Missstände bei Milka, Nestle, Ferrero und Co. offengelegt habe, wie es auf der Website heißt. Neben den großen Playern, geriet nun auch Neoh ins Visier der Initiative. Kritisiert werden der von Neoh hergestellte Zuckerersatz ENSO16, die medizinische Studie dazu, Herkunft und Zulieferung der Produktinhaltsstoffe sowie fehlende Gütesiegel zu den Social Responsibilities der Marke.

Für eine Bestandsaufnahme der mittlerweile öffentlichen Auseinandersetzung beider Parteien bekam brutkasten die noch nicht publizierte medizinische Studie von Neoh sowie den vollständigen Bericht der Initiative Oekoreich. Co-Founder Manuel Zeller und Heinrich Prokop äußerten sich gegenüber brutkasten zu den Vorwürfen.

„Finger weg von dem Zeug“ hieß es kurz darauf in einer weiteren Oekoreich-Stellungnahme zu den Neoh-Produkten, diesmal sollen sich sogar Konsument:innen gemeldet haben. Nun liefert Neoh ein Fair-Trade-Zertifikat eines Lieferanten, geänderte FAQs und eine Klage. Aber der Reihe nach.

Was gibt es Neues bei Neoh?

Während es um die Vorwürfe des Schokoladenherstellers, bis auf Produktwerbungen, vorübergehend ruhig blieb, bestätigt Neoh nun, dass es sich bei der Herkunft des Milchpulvers hauptsächlich um Lieferanten aus Deutschland und Österreich handle. Oekoreich warf im Bericht vor, dass jenes gleichwohl auch aus Polen stammen könne, wenn das Startup lediglich auf EU-Richtlinien verweise.

Im Statement des Startups heißt es genau: „Das Milchpulver für die in Österreich hergestellten Produkte stammt aus Österreich. Das Milchpulver für die in Deutschland hergestellten Produkte stammt aus der Region Schwarzwald in Deutschland. Nur, wenn dort nicht genügend Menge zur Verfügung steht, können Milchbestandteile aus Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg oder den Niederlanden eingesetzt werden.“

Überarbeitete FAQs und Fair Trade Nüsse mit Zulieferer-Zertifikat

Man wisse zudem nichts über die Herkunft weiterer Inhaltsstoffe der Neoh-Produkte, so der Tenor des ersten Oekoreich-Berichts, vor allem beim Kakao „(…) wo größtenteils Kinderarbeit drinsteckt, ebenso wie bei der Ernte der Haselnüsse.“ Während Neoh in den – mittlerweile überarbeiteten FAQs ihrer Website – beim Kakao auf das bereits veröffentlichte Statement setzt, weist das Startup nun ein „Fair Trade Sustainability Alliance“-Zertifikat für die Nüsse in den Süßigkeiten vor. Jenes wird laut Angaben des Startups „regelmäßig“ von einer „unabhängigen Zertifizierungsstelle (…) überwacht.“ Auf brutkasten-Anfrage beim Landwirtschaftsbetrieb Agreco, der das FaitTSA-Zertifikat für den Neoh-Zulieferer ausgestellt haben soll, hieß es telefonisch, man würde die Gültigkeit überprüfen.

Noch vor ungefähr eineinhalb Wochen äußerte Manuel Zeller, Co-Founder von Neoh, Bedenken bei den Gütesiegeln. Man könne auch bei ausgewiesenen Zertifikaten nie sicher sein, wie Unternehmen ihre Social Responsibilities tatsächlich verfolgen, hieß es in einem Telefonat mit brutkasten.

In einem schriftlichen Statement aus dieser Woche sagt Neoh auf die Frage, warum das Zertifikat des deutschen Zulieferers der Bio-Nüsse nicht auf der Neoh-Firmenwebsite veröffentlicht wird:

Neoh definiert sich nicht über Zertifikate für die verwendeten Inhaltsstoffe, sondern darüber, eines der größten Ernährungsprobleme weltweit zu lösen: den übermäßigen Zuckerkonsum. Das ist neben dem Geschmack auch der Grund, warum die Menschen unsere Produkte schätzen. Von einer Veröffentlichung von Zertifikaten auf unserer Website sehen wir aber ab.

Manuel Zeller, CO-Founder von Neoh

Zudem heißt es: „Selbstverständlich entsprechen alle verwendeten Rohstoffe den geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen Österreichs und der Europäischen Union.“

Beim Kakao bleibt Neoh seiner bereits kommunizierten Aussage treu und bezieht sich abermals auf „Kriterien der Nachhaltigkeit und ESG sowie die Prinzipien und Rechte bei der Arbeit gemäß der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation.“ Oekoreichs Kritik zu mit dem Kakao-Business verbundenen Verletzungen der Menschenrechte können derzeit nicht nachvollzogen werden. Über Neuigkeiten hierzu möchte man in Zukunft informieren, heißt es schriftlich.

Anstelle der zuvor veröffentlichten allgemeinen Studien zu Palmöl und Nachhaltigkeit, kann man die neuen Statements so nun auch auf der Unternehmens-Website nachlesen.

Dass die FAQs des Startups nun mehr Transparenz zeigen, ordnet Bohrn Mena als „sehr positiv“, es schaffe laut dem Oekoreich-Sprecher ein „ganzheitliches Bild“. „Ich bin mir sicher, dass sich auch andere Startups ein Beispiel an der transparenten Darstellung nehmen, wenn es um Inhaltsstoffe, Herkunft und Lieferanten geht. Rein das Hinterfragen „wie man kommuniziert“ sei gerade in der Lebensmittelbranche immer wieder nötig.

Zuckerersatz und die Neoh-Studie

Eine prominente Rolle in beiden Oekoreich-Berichten spielen ENSO16, der eigens hergestellte Zuckerersatz von Neoh sowie die nicht publizierte Studie hierzu. Die Ersatzformel für die Süße im Riegel bestehe aus insgesamt 16 Inhaltsstoffen. Auf der Website erfährt man, wie schon zuvor, dass die Naschereien aus allerhand Ballaststoffen, unter anderem Agave, Chicorée, fermentiertem Mais sowie aus Aromen bestehen. Brutkasten berichtete bereits 2022 hierzu.

Ein Patent für die Formel sei in Arbeit, ergänzte Zeller kürzlich gegenüber brutkasten, bisher ist die genaue Zusammensetzung geheim, zu groß ist die Gefahr der Verwendung durch andere Hersteller. Als B2B-Angebot wird sie bereits eingesetzt, zu den Großkunden, die auf den Ersatzzucker setzen, zählen unter anderem Biogena, Eis-Greissler und die REWE-Group.

Die klinische Studie hierzu belegt, dass der Industrie-Zuckerersatz weniger Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel habe, als herkömmliche Süßungsmittel. Brutkasten, so wie auch mittlerweile anderen Medienvertretern wie Trending Topics, NÖN und Cash, liegt die Studie vor, in der die Neoh-Aussagen bestätigt werden können.

Zur Oekoreich-Kritik sagt Neoh: „Nach den aus der Luft gegriffenen Vorwürfen gegen diese Studie hat nun die MedUni Wien schriftlich bestätigt, dass die Studie als Auftragsforschung nach §27 UG von der MedUni Wien genehmigt, durch die Rechtsabteilung geprüft und deren Durchführung von der unabhängigen Ethikkommission der MedUni Wien bewilligt wurde.“ Darüber hinaus bestätige die medizinische Universität, dass Neoh als Auftraggeber der Studie „keinen Einfluss auf die Durchführung“ dieser hatte. Zuvor wurde Neoh von Oekoreich vorgeworfen, die Erhebung sei „ominös“.

Social Media und ein Anwaltschreiben

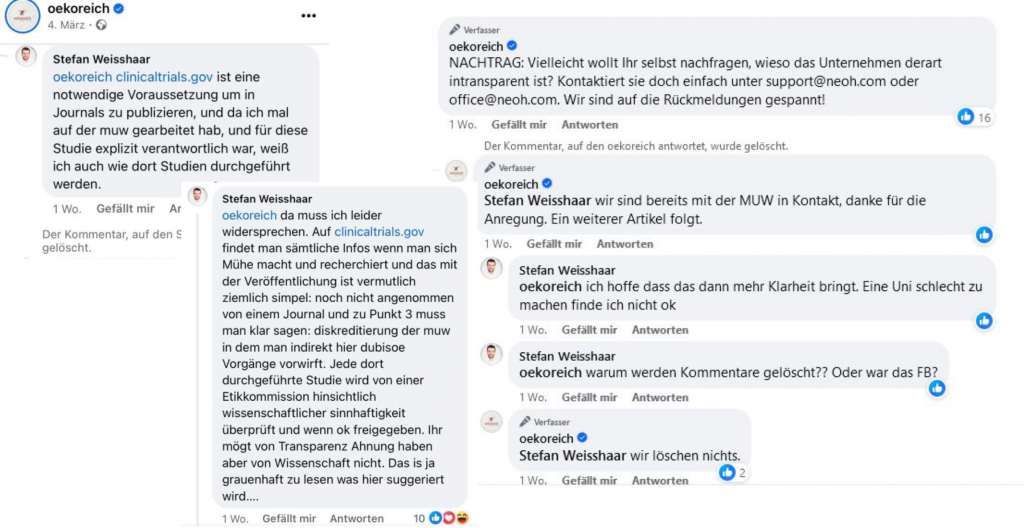

Die Veröffentlichung des Oekoreich-Nachtrags zu Neoh verursachte zudem Parallel-Gefechte in den sozialen Medien. Zwischen den empörten Kommentaren der Oekoreich-Follower:innn findet sich auch einer, der dagegen hält. Stefan Weisshaar, der Oekoreich auf unsauberes Recherchieren – was die Studie betrifft – hinweist, kritisiert die „Diskreditierung“ der medizinischen Universität Wien, die im Zuge der Berichte über Neoh entstanden sei.

Neu ist auch der Verweis auf Konsument:innen seitens Oekoreich. So sollen diese „im Netz“ berichtet haben, dass eine Lehrperson einer Schule bei Neoh von einem „gesunden“ Snack gesprochen habe. Worauf die Initiative hinaus möchte, ist die Werbung von Neoh. Hier würde laut Bohrn Mena fälschlicherweise eine gewisse gesündere Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten suggeriert, besonders Kinder würde man hiermit in die Irre führen.

Die Antwort des FoodTech-Startups darauf ist mittlerweile juristisch. Zum versendeten Anwaltschreiben an Oekoreich heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Startups: „Gegen die Urheber dieser und noch weiterer Falschaussagen wurden bereits rechtliche Schritte eingeleitet.“ Ob es zu einer Klage kommen könnte, ist ungewiss. Auf telefonische brutkasten-Anfrage sagt Bohrn Mena, dass er „zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Kommentar“ abgeben wolle.