✨ AI Kontextualisierung

Im Rahmen der Roadshow “CEE Unlimited“ besucht die aaia gemeinsam mit Partnern ausgewählte Startup-Hotspots in Mittel- und Osteuropa. Der brutkasten ist als Partner vor Ort mit dabei und analysiert die Hotspots des CEE-Raums. Bisher war die Roadshow in Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slowenien und Polen zu Gast. Zudem wurde bei einem Event in Wien über die Herausforderungen und Chancen eines grenzüberschreitenden Startup-Öko0systems im CEE-Raum debattiert.

+++Mehr über die Rolle Wiens im Startup-Umfeld des CEE-Raums+++

Nun folgt ein Überblick über die ungarische Wirtschaft und den Status der dortigen Startup- und Innovations-Szene.Dabei fällt auf, dass die ungarische Regierung einen starken Fokus auf E-Autos legt, zugleich sind abwandernde Fachkräfte ein echtes Problem.

Entwicklung der ungarischen Wirtschaft

Nachdem das BIP-Wachstum 2018 knapp fünf Prozent betrug (nach rund 4,0 Prozent im Jahr 2017), wird für 2019 und 2020 laut Angaben der Aussenwirtschaft Austria ein leicht abgeschwächter aber doch deutlich über dem EU-Durchschnitt liegender Wert von 3,6 Prozent prognostiziert. Zurückzuführen ist das starke Wachstum vor allem auf EU-Fördermittel und daraus resultierende öffentliche Aufträge, vor allem im Bausektor. Außerdem tragen Industrie, der Automotive Sektor und die wachsende inländische Kaufkraft zum Wachstum bei.

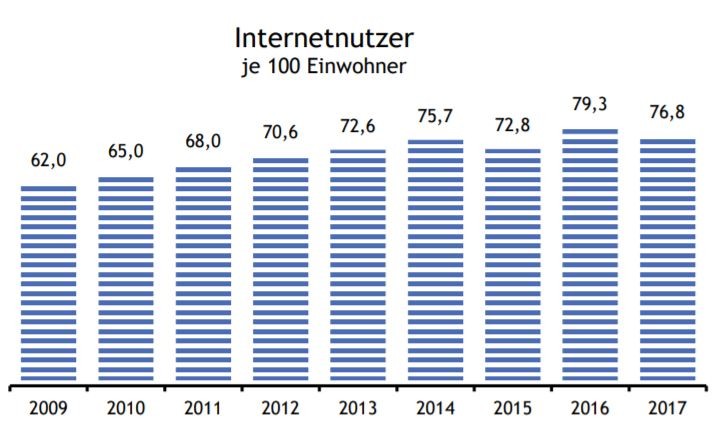

Die Quote der Internetnutzer lag in Ungarn 2017 bei 76,8 Prozent. Das ist in etwa vergleichbar mit der Quote der Internetnutzer in Polen und mehr als in Ländern wie Bulgarien (63,4 Prozent), Kroatien (67,1 Prozent) und Rumänien (63,7 Prozent).

Niedrige Steuern in Ungarn

Im Wirtschaftsbericht Ungarn der Aussenwirtschaft Austria wird unter anderem auch ein Fokus auf die besondere steuerliche Situation Ungarns gelegt: 2017 wurde die Körperschaftssteuer auf einheitlich 9 Prozent gesenkt, heißt es in dem Bericht: Durch die Senkung der KöSt und die Senkung der Lohnnebenkosten will sich Ungarn als attraktives Land für Investoren etablieren.

Und diese Rechnung scheint aufzugehen, wie unter anderem die Daten zu den Investments aus Österreich zeigen: Österreich ist mit einem Anteil von knapp sieben Prozent an den Direktinvestitionsbeständen hinter Deutschland und den Niederlanden der drittgrößte Investor in Ungarn. Österreichische Unternehmen sind in vielen Branchen in Ungarn führend und mit einem Gesamtvolumen von ca. 5,7 Milliarden Euro ein wichtiger Player auf dem ungarischen Markt.

Wirtschaftsbeziehungen zu Österreich

Ungarn ist für die österreichische Exportwirtschaft weltweit der siebtwichtigste, und Österreich für Ungarn der zweitwichtigste Markt – nach Deutschland. Über drei Prozent der österreichischen Ausfuhren gehen nach Ungarn.

Besonders im industriellen Bereich, speziell bei Maschinenbauerzeugnissen, Fahrzeugbauteilen und Maschinen, sind die wirtschaftlichen Verstrickungen traditionell besonders stark, heißt es im Wirtschaftsbericht: Ebenso spielen die Produktgruppen Nahrungsmittel, Mineralöl- und Brennstoffe, sowie Chemische Erzeugnisse eine wichtige Rolle.

Fokus auf E-Mobilität und selbstfahrende Autos

Automotive ist ein treibender Motor in der ungarischen Wirtschaft: Die Branche macht rund zehn Prozent des ungarischen BIP und 22 Prozent des Gesamtexportes aus. Rund 170.000 Arbeitnehmer werden hier beschäftigt, was etwa vier Prozent der aktiven ungarischen Arbeitnehmer entspricht. Ungarns Ziel ist es, den Sektor weiter auszubauen und seine Position als Standort für E-Mobilität zu stärken.

Die ZalaZone zum Beispiel soll eine Teststrecke für moderne Autos sein – für elektrische ebenso wie für selbstfahrende Fahrzeuge. Neben der eigentlichen Teststrecke wird es auch eine „Smart City Zone“, also eine nachgebaute Kleinstadt, sowie Autobahnanbindungen zum Testen geben, heißt es im Wirtschaftsbericht Ungarn: Ende 2019 soll das staatlich finanzierte Projekt auf einer Fläche von 250 Hektar fertiggestellt sein. Abgesehen wird in Ungarn der Kauf von E-Autos mit 6,5 Millionen Euro gefördert, neben Steuervorteilen dürfen Elektroautos außerdem die Busspur befahren und gratis Strom tanken.

Fachkräftemangel in Ungarn durch Abwanderung

Bezüglich des ungarischen Arbeitsmarkts heißt es, dass dort wegen einer Abwanderung junger und qualifizierter Arbeitskräfte ins Ausland – wo die Löhne höher sind – in Ungarn ein Fachkräftemangel herrscht. Es wird geschätzt, dass 350.000 Ungarn im Ausland leben und arbeiten, laut letzten Erhebungen des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger davon knapp 95.000 in Österreich. Seit Jänner 2019 liegt der in Ungarn gesetzlich verankerte Mindestlohn pro Stunde bei 2,69 Euro – im Vergleich zu 9,19 Euro in Deutschland und 3,05 Euro in Polen.

Als eine der Maßnahmen gegen de Fachkräftemangel wurde ein neues Arbeitszeitgesetz verabschiedet, das seit Jänner 2019 gilt: Auf freiwilliger Basis sind nun statt bisher 250 bis zu 400 Überstunden pro Jahr erlaubt.

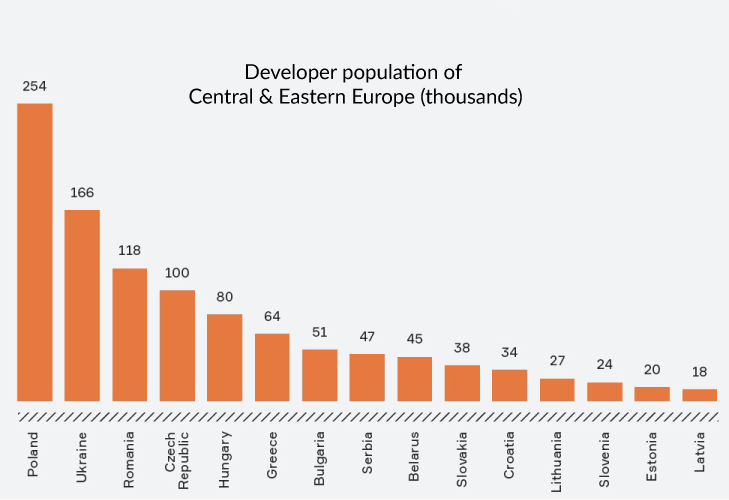

Laut einer auf infoshare.pl veröffentlichten Studie gibt es in Ungarn rund 80.000 Developer, wovon sich der Großteil (knapp 60.000) in der ungarischen Hauptstadt Budapest befindet. Das durchschnittliche Gehalt eines Software-Developers in Ungarn beläuft sich laut der Website PayScale auf 5.762.357 ungarische Forinth (knapp über 17.000 Euro).

FinTech als Startup-Aushängeschild in Ungarn

Der CEE FinTech Atlas 2018 der Raiffeisen Bank International verweist darauf, dass sich laut einer Erhebung der ungarischen Nationalbank 15 bis 20 Prozent der ungarischen Bevölkerung für FinTech-Lösungen interessieren und dass etwa eine Million Endkonsumenten aktiv FinTech-Innovationen verwenden. Zu den bereits verfügbaren Angeboten gehören Lösungen rund um Personal Finance Management, Payment-Lösungen, Community-Kredite, Robo-Ratgeber und Blockchain.

Die ungarische Nationalbank hat als ein der ersten Institutionen in Mittel- und Osteuropa regulatorische Sandboxes ermöglicht: Hier können FinTechs und Finanzinstitute ihre Angebote testen, ohne allen regulatorischen Anforderungen entsprechen zu müssen. Neben der Nationalbank sind auch Investoren wie FinTechZone, MKB Fintechlab und BnL Start Partners aktiv in der ungarischen FinTech-Szene involviert. Das wertvollste FinTech in Ungarn ist das InsurTech-Startup Cherrisk (mit Beteiligung der Uniqa Gruppe), welches bisher Funding in Höhe von 4,3 Millionen Euro einholen konnte.

Finanzierung von Startups in Ungarn

A propos Funding: Im Report “Seed the Future” von Stripe, techstars und tech.eu heißt es, dass 0,15 Prozent der Early Stage Finanzierungen in Europa auf Ungarn entfallen. Damit liegt das Land hinter Griechenland (0,22 Prozent) und Zypern (0,17 Prozent), aber noch knapp vor Tschechien (0,11 Prozent).

Laut dem europäischen Marktbericht des European Business Angel Network von 2017 gibt es in Ungarn 120 Business Angels, die 2017 insgesamt 4,4 Millionen Euro in die ungarischen Startups investiert haben. Damit hat Ungarn in etwa gleich viele Business Angels wie das deutlich kleinere Litauen, in dem es dem Report zufolge 118 Business Angels gibt.