✨ AI Kontextualisierung

Startups widmen sich rund um die Uhr ihrem Business, investieren bedeutende Ressourcen, um ihr Produkt zu entwickeln, ein kreatives Branding zu kreieren und sich einen Namen aufzubauen. Name und Logo sind damit in der Regel ein wichtiger Vermögenswert des Startups. Doch häufig wird vergessen diese Anstrengungen rechtlich abzusichern (etwa durch Markenregistrierungen). Dies fällt spätestens bei der ersten (größeren) Finanzierungsrunde auf. Daher ist Markenschutz für Startups wichtig – ihr solltet eure Kennzeichen bereits frühzeitig schützen. Andernfalls können böse Überraschungen drohen, etwa wenn Mitbewerber:innen oder andere Dritte die Logos eures Startups nutzen.

What’s it all about?

Marken sind Immaterialgüterrechte (Recht des geistigen Eigentums). Dabei handelt es sich um Vermögensrechte an verselbstständigten geistigen Gütern, die das absolute Recht zur Verwertung des immateriellen Gutes (der Marke) vermitteln.

Markenregistrierung – aber warum?

Zum einen repräsentieren Marken das Unternehmen nach außen und sorgen bei potentiellen Kund:innen für Wiedererkennung. Zum anderen gibt der Markenschutz Auskunft über den Geschäftswert sowie den Brand-Value, der mit dem Unternehmen verbunden wird. Markenschutz sichert Startups langfristige Vorteile, etwa im Wettbewerb, bietet Werbevorteile, sorgt für Rechtssicherheit und ist letztlich auch für die weitere Kapitalbeschaffung nicht zu unterschätzen.

Markenschutz für Startups in Österreich – was bringt’s?

Marken von Startups sind deren Aushängeschild. Sie repräsentieren die dahinterliegende Institution, den Goodwill und den damit verbundenen Brand-Value. Vielfach weiß man schon bei einem kurzen Blick auf ein gewisses Logo (z.B. drei Streifen von Adidas) genau, um welche Marke und welches Unternehmen es sich handelt. Dieser Wiedererkennungswert sollte zum Vorteil gemacht und damit auch ausreichend geschützt werden.

Marken erfüllen dabei häufig eine Herkunftsfunktion, Kennzeichungs- und Unterscheidungsfunktion, Vertrauens- und Qualitätsfunktion sowie eine Werbe- und Verteidigungsfunktion.

Was kann geschützt werden?

- Marken können Zeichen aller Art sein. Insbesondere umfasst das also Wörter, Abbildungen, Farben, Formen oder auch Klänge. Die Zeichen müssen geeignet sein, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und darüber hinaus in einer Form dargestellt werden können, sodass der Gegenstand und der Schutz klar bestimmbar ist.

- Zur Eintragung ist es notwendig, dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt werden kann. Das Zeichen muss in diesem Sinn eindeutig, präzise und leicht zugänglich dargestellt werden können, sodass für jede:n klar erkennbar ist, für welchen Gegenstand Schutz gewährt wird.

- Weiters benötigt ein Zeichen Unterscheidungskraft, um eintragungsfähig zu sein. Dabei ist stets der Gesamteindruck zu bewerten, es kommt darauf an, dass die Marke und die damit verbundenen Waren und Dienstleistungen von anderen Marken anderer Unternehmen unterschieden werden kann. Unterscheidungskraft wird unter anderem durch Phantasiewörter oder auffallende Bildelemente generiert. Jedenfalls keine Unterscheidungskraft liegt vor bei rein beschreibenden Zeichen (etwa eine Anmeldung eines Zeichens Nero für die Waren Tee/Kaffee oder APO 4 U für pharmazeutische Waren und Dienstleistungen) oder gebräuchliche Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen

Außerdem könnt ihr euch aus einer Reihe von möglichen Markenarten entscheiden; einen Auszug findet ihr in der nachstehenden Tabelle:

| Markenart | Merkmale | Beispiel |

| Wortmarke | Besteht aus Buchstaben/Zahlen/sonstigen Zeichen | METRO |

| Bildmarke | Weiter Schutzumfang (Schutz in jeder Schriftart, Schreibweise) | |

| Wort-Bild-Marke | Graphische Darstellung ohne Wortelemente | |

| Klangmarke | Audiodateien, Noten, Ton bzw. Klang oder einer Ton- bzw. Klangfolge | UEFA-Champions-League-Intro |

| Formmarke | Form eines Produktes, dreidimensionale Gestaltung | Michelin-Männchen |

Was sollte daher von Startups jedenfalls markenrechtlich geschützt werden?

Eure Unternehmensbezeichnung, Domain-Namen, Logos oder auch die von euch vertriebenen Produkte und Services.

Markenschutz für Startups – was bringts?

- Eine registrierte Marke genießt einen besonderen Schutz. Als Markeninhaber:innen könnt ihr Dritten untersagen, Zeichen zu verwenden, die eurer Marke ähneln. Dabei kann das Zeichen in graphischer, klanglicher oder inhaltlicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr mit eurer Marke auslösen.

- Auch gegen Nachahmer seid ihr durch Markenschutz gut abgesichert. Rechtsschutz erlangt ihr als eingetragene:r Markeninhaber:in mittels verschuldensunabhängiger Ansprüche wie den Anspruch auf Unterlassung der Zeichennutzung durch Dritte, die Beseitigung der Zeichen aus dem geschäftlichen Verkehr oder auch durch die Leistung eines angemessenen Entgelts. Weiter kann sich ein:e Markeninhaber:in gegen verschuldete Inanspruchnahme der geschützten Marke mittels Schadenersatzes wehren.

- Startups können sich durch ihre Marken einen enormen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da der Wert von Marken auch mit der Bewertung von Startups steigt. Bei einer Produktdiversifizierung können Kund:innen das neue Produkt außerdem an der Marke erkennen, wodurch das Start-Up einen größeren Marktanteil gewinnen kann.

- Auch für Fundraising kann ein Markenschutz für Startups das wesentliche Schlüsselkriterium darstellen, da auch Investor:innen die Bedeutung von Markenrechten bekannt ist.

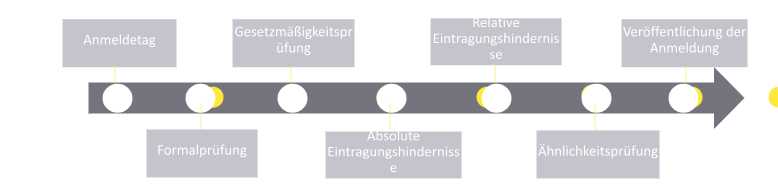

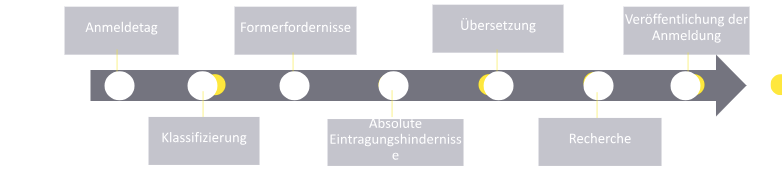

Step by Step zur eigenen Marke

- Nationale Marken werden beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) zur Anmeldung gebracht.

- Zudem besteht die Möglichkeit, eure Brand als Unionsmarke zu schützen. Die Anmeldung erfolgt beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).

- Ausgehend von eurer nationalen Marke beim ÖPA oder eurer Unionsmarke beim EUIPO ist es darüber hinaus möglich, eine Internationale Marke beim WIPO (= World Intellectual Property Organization) anzumelden. Die internationale Markenanmeldung benötigt eine Basismarke, von der aus der Schutz in den jeweiligen anderen Jurisdiktionen erlangt werden kann.

Nationale oder Unionsmarke?

Neben der Anmeldung einer nationalen Marke beim Österreichischen Patentamt besteht die Möglichkeit, dass ihr eure Anmeldung beim EUIPO einbringt. Dadurch sichert ihr euch eine einheitliche, europaweit gültige Marke. Der Vorteil einer Unionsmarke liegt ganz klar im erweiterten Schutzbereich und den vergleichsweise niedrigen Kosten (EUR 850,- für eine Basisanmeldung mit Schutzumfang in 26 Mitgliedstaaten). Durch die Registrierung könnt ihr zum einen eure Marke auf dem gesamten Binnenmarkt einsetzen und vor unberechtigten Nutzungen schützen.

Welche Markenart und welchen Schutzumfang ihr wählen solltet, liegt natürlich an euren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen.

Über die Autor:innen

Dr. Martin Hanzl ist Rechtsanwalt und Head of New Technologies bei EY Law Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH. Er betreut nationale und internationale Kryptodienstleister, FinTechs, Start-Ups sowie Finanz- und Versicherungsinstitute, insbesondere zum Einsatz von New Technologies, komplexen regulatorischen Fragestellungen und bei gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen rundum Finanzierungsrunden und Exits. Überdies ist er Projektverantwortlicher des „Blockchain and Smart Contracts“-Projektes des European Law Institutes. Er ist Vortragender an der Anwaltsakademie, Fachhochschulen und Universitäten sowie Herausgeber und Autor mehrerer Handbücher sowie zahlreicher weiterer Fachartikel zu den Themen Digitalisierung, Smart Contracts, New Technologies und Gesellschaftsrecht.

Mag. Alexander Glaser ist Rechtsanwaltanwärter bei EY Law Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH mit dem Fokus auf IP/IT Recht sowie neue Technologien und betreut Mandant:innen insbesondere zu Fragen rund um Krypto-Assets (z.B. rechtliche Einordnung, Registrierung als CASP) sowie Schutz und Nutzung von IP (u.a. KI-Systeme, Softwarelizensierung).

Elisabeth Kutner LL.B. (WU) ist Juristin bei EY Law Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH mit dem Fokus auf IP/IT Recht und neue Technologien.