✨ AI Kontextualisierung

In der Geschichte der Raumfahrt nutzten lange Zeit große Staaten den Weltraum, um ihre technologische Macht zu demonstrieren. Mittlerweile treiben nicht nur Regierungen, sondern auch visionäre Unternehmer die Entwicklungen voran. Unter ihnen sind auch SpaceTech-Gründer aus Österreich, die mit ihren innovativen Technologien und Geschäftsmodellen auf internationaler Ebene erfolgreiche Impulse für die Kommerzialisierung der Raumfahrt setzen – angefangen von der Satellitentechnologie für die Erdbeobachtung bis hin zur Materialentwicklung für Trägerraketen.

Von Trägerrakete bis hin zur Software

Ein Blick auf die heimische SpaceTech-Landschaft zeigt: In den letzten Jahren gab es in Österreich zahlreiche Gründungen innovativer Unternehmen, deren Technologien in unterschiedlichsten Bereichen der Raumfahrt zur Anwendung kommen. Das Spektrum ist vielfältig und reicht von Komponenten für Trägerraketen bis hin zu Softwaresystemen für die Satellitenkommunikation. Neben Firmen, die als Zulieferer fungieren, gibt es hierzulande auch innovative Startups, die ihr Geschäftsmodell voll und ganz dem Weltraum verschrieben haben.

Hidden Champion aus Niederösterreich

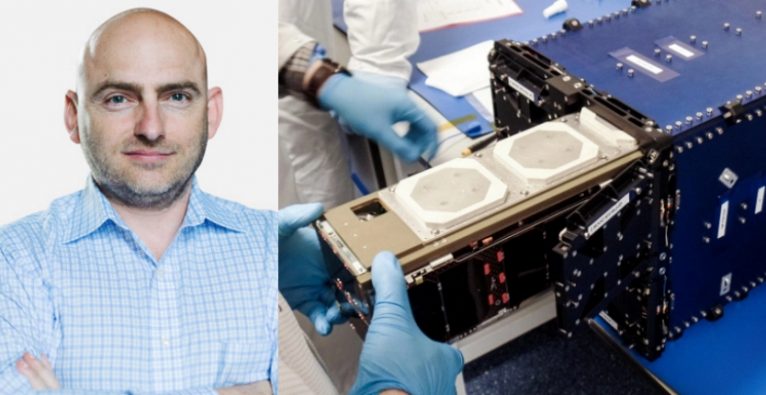

Ein wahrer Hidden Champion auf diesem Gebiet ist das 2016 gegründete Unternehmen ENPULSION, das als Spin-off der FH Wiener Neustadt Forschungstochter FOTEC hervorgegangen ist. ENPULSION hat mittlerweile am internationalen Markt erfolgreich Fuß gefasst und gilt in seinem Segment als globaler Technologieführer. Die Firma hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen für Mini-Satelliten spezialisiert.

2018 konnte das Team rund um Gründer und CEO Alexander Reissner das erste FEEP-Ionentriebwerk (Field Emission Electric Propulsion) erfolgreich im Weltall zünden. Ionentriebwerke kommen als Sekundär-Triebwerke zum Einsatz, um kleinere Kurskorrekturen von Satelliten und Sonden vorzunehmen. Aufgrund ihrer geringen Masse ist diese Antriebsart für einen energieeffizienten Dauerbetrieb ausgelegt.

Erfolgreiche Internationalisierung

In der Technologie von Enpulsion stecken mehr als 15 Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit, wobei das Unternehmen eng mit der European Space Agency (ESA) zusammengearbeitet hat. Mittlerweile sind mehr als 60 Triebwerke des Hidden Champions aus Niederösterreich erfolgreich im Weltraum im Einsatz.

Neben dem Standort in Wiener Neustadt unterhält das Unternehmen zudem einen Standort in den USA. “Wir haben weltweit mehr als 30 Kunden. Ein typischer Tag von mir beginnt morgens mit einem Telefonat nach Singapur und endet mit einem Video-Call in der Nacht in die USA”, so Reissner über seinen Arbeitsalltag. 40 Prozent der Aufträge kommen aus den USA, 40 Prozent aus Europa, der Rest verteilt sich auf Japan, Südkorea und andere asiatische Staaten.

Risikokapital-Investitionen für SpaceTechs

Um von der Forschung in die Serienproduktion übergehen zu können, hat Enpulsion im Jahr 2017 eine Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. Zudem konnte sich Reissner in der frühen Gründungsphase eine Förderung aus dem Horizon 2020 Programm sichern. Weitere Unterstützung erhielt das Unternehmen vom niederösterreichischen Hightech-Inkubator accent und durch das aws Seedfinancing der Austria Wirtschaftsservice.

“Aufgrund unseres technologischen Know-Hows sind wir mit einer relativ hohen Bewertung in die erste Finanzierungsrunde gegangen und haben schlussendlich Investoren gefunden, die gewillt waren, längerfristig in ein DeepTech zu investieren”, so Reissner. Im forschungsintensiven Upstream-Sektor – Entwicklung von Raumfahrt-Infrastruktur – handelt es sich dabei laut Reissner um keine Selbstverständlichkeit: “Für SpaceTechs besteht in diesem hochkompetitiven Segment immer die Gefahr, dass aufgrund langer Entwicklungszeiten die typischen Investitionszyklen von Risikokapital-Investoren nicht befriedigt werden können”, so Gründer.

| In der Raumfahrt wird zwischen „Upstream“- und „Downstream“-Sektoren unterschieden. Upstream umfasst alle Aktivitäten, die zu einer Entwicklung von Infrastruktur für die Raumfahrt führen wie Forschung und Entwicklung, Satellitenproduktion, Trägersysteme und den gesamten Betrieb dieser Infrastruktur. Der Downstream-Bereich basiert im Wesentlichen auf der kommerziellen Nutzung von Daten und Services für Endkunden auf der Grundlage von Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung. |

Upstream-Sektor im Umbruch

Ähnliche Herausforderungen in Bezug auf die Risikokapitalfinanzierung sieht auch Florian Günther, Gründer und CEO des niederösterreichischen SpaceTechs Space-Lock. Das in Brunn am Gebirge angesiedelte Unternehmen, hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Mechatronik-Komponenten für Satelliten spezialisiert und ist somit auch im Upstream-Segment tätig ist. “Die Entwicklungszeiträume bei SpaceTechs sind einfach länger und somit für Investoren risikoreicher”, so Günther.

Doch auch der hochkomplexe Upstream-Markt befindet im Umbruch: Wurden früher einige wenige Satelliten gebaut, die groß und teuer waren, so geht der Trend nun zu tausenden kleinen Satelliten pro Jahr. Sogenannte Nanosatelliten, die oftmals nicht größer als eine Schuhschachtel sind, können mittlerweile kostengünstig in der Massenproduktion gefertigt werden. Dieser Umbruch am Markt, schafft auch für kleinere Startups, wie Space-Lock, enorme Marktpotenziale. Zudem können durch die zunehmende Standardisierung die Effekte der Economies-of-Scale genutzt werden.

ESA als Partner für Startups

Wie Günther erläutert, sei die Entwicklung der Mechatronik-Komponenten allerdings nur durch eine Co-Finanzierung ESA möglich gewesen. Im Zuge der Gründung im Jahr 2019 absolvierte das Startup den Inkubator des ESA Business Incubation Center (BIC) am Science Park Graz. Das ESA BIC Austria fördert seit 2016 Weltraum-Startups mit technologischer und betriebswirtschaftlicher Expertise und zählt damit in Österreich zu der Anlaufstelle für Unternehmensgründungen im Bereich Raumfahrt.

Durch die Teilnahme am Programm erhielt Space-Lock eine Startfinanzierung in der Höhe von 50.000 Euro, Zugang zu Büroräumlichkeiten sowie technisches als auch betriebswirtschaftliches Coaching. Zudem nahm das SpaceTech an ARTES-Projekten der ESA teil und konnte so sein Standing im Bereich der Satellitenkommunikation weiter ausbauen – ARTES steht für “Advanced Research in Telecommunications Systems”. “Als Startup ist es generell schwer Ansprechpartner im Weltraum-Bereich zu finden, die Teilnahme am ESA BIC Austria war für uns wie Gütesiegel, das uns bei Gesprächen mit potenziellen Kunden natürlich sehr geholfen hat”, so Günther über die Zusammenarbeit.

Die ESA und ihr Space Entrepreneurship Network

Ein Blick auf die Zahlen bestätigt, dass die ESA über das weltweit größte Space Entrepreneurship Network verfügt und somit in unverzichtbarer Player für die Gründung von SpaceTechs in ganz Europa ist. Wie Frank Salzgeber, ESA Head of Innovation and Ventures Office, erläutert, werden jedes Jahr über 220 neue Startups in den insgesamt 22 ESA BICs unterstützt.

Insbesondere der Seed-Bereich in der Vorgründungsphase sei laut Salzgeber spielentscheidend, damit Europa am internationalen Parkett vorne mitspielen kann. Neben einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen den ESA-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission braucht es in Europa allerdings auch Corporates, die europäische SpaceTechs bei Großaufträgen künftig noch besser mitnehmen, so Salzgeber.

15 Milliarden für die Europäische Raumfahrt

Auf europäischer Ebene gab es erst unlängst ein starkes Zeichen: Ende April kündigte die Europäische Union an, bis 2027 ein Budget von rund 15 Milliarden Euro bereitzustellen, um europäische Weltraumprogramme, wie Galileo, Copernicus & Co, zu stärken und neue Initiativen im Bereich der Erdbeobachtung zu setzen.

Laut Margrethe Vestager, die als EU-Kommissarin für Digitales zuständig ist, bildet das Budget die Basis für den digitalen und ökologischen Wandel Europas und soll darüber hinaus ein Impuls für krisengeschüttelte Wirtschaft sein.

Im Rahmen des Budgets wird unter anderem ein Fokus auf Startups gelegt werden. Konkret soll dies über den mit einer Milliarde Euro ausgestatteten Weltraum-Investitionsfonds Cassini erfolgen – Cassini steht für “Competitive Space Startups for Innovation”. Über den Fonds werden Startups und Innovationsprojekte gefördert, damit Europa eine weltweite Drehscheibe des Unternehmertums im Weltraum-Sektor wird.

Das neue “Space-Race”

Mit dem bislang größten Budget für Raumfahrt möchte die Europäische Union in erster Linie ihre Autarkie gegenüber den USA, Russland und China stärken. Insbesondere der Upstream-Sektor bildet die Basis für eine Reihe kritischer Infrastrukturbereiche – angefangen von Satelliten für Navigation und Kommunikation bis hin zur militärische Aufklärung.

Obgleich in den USA private Unternehmen, wie SpaceX rund um Elon Musk, den Ton angegeben, bedarf es auch dort staatlicher Unterstützung. Dieter Grebner, Gründer und CEO des oberösterreichischen Unternehmens Peak Technology, das ebenfalls im Upstream-Sektor tätig ist, erläutert: “Die Finanzierung von SpaceX ist noch immer von der öffentlichen Hand und Aufträgen der NASA abhängig. Der Vorteil den SpaceX gegenüber der NASA bietet: die Organisation ist viel agiler aufgestellt und kann somit Problemstellungen schneller abarbeiten.” In der Tat ist es SpaceX gelungen den Preis für Satellitenstarts auf ein Zehntel der früher üblichen Summen zu drücken – auch für staatliche Projekte von entscheidender Relevanz.

Ein Hidden Champion aus Oberösterreich

Grebner hat 2007 Peak Technology mit Sitz in Holzhausen bei Wels gegründet und sich in der Vergangenheit mit der Produktion von Leichtbauteilen für die Formel 1 und Raumfahrt einen Namen gemacht. Das Unternehmen konnte auch prestigeträchtigen Aufträge an Land ziehen. So hat Peak Technology die VEGA-Rakete der ESA mit Hitzeschutzschildern ausgestattet.

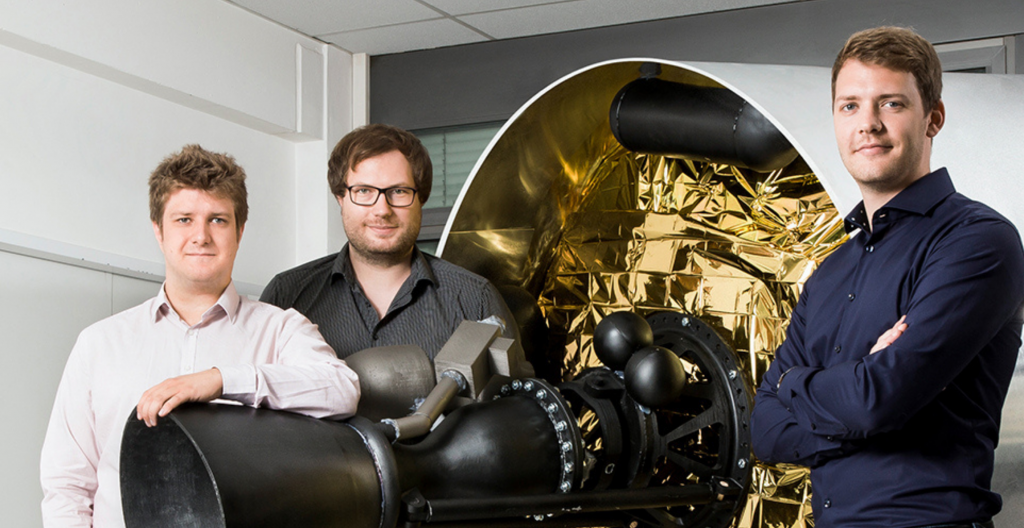

Zusammenarbeit mit Isar Aerospace

Zudem arbeitet Grebner mit seinem Team eng mit dem Münchner Raumfahrt-Startup Isar Aerospace zusammen, das sich 2020 ein 75 Millionen US-Dollar schweres Investment sichern konnte, das 2021 auf insgesamt 165 Millionen US-Dollar erweitert wurde. Mit dem Kapital in dreistelliger Millionenhöhe soll 2022 die erste deutsche Trägerrakete ins All gebracht werden – bisher sind die Trägerkapazitäten der Flaschenhals für Satellitenhersteller oder Telekommunikationsunternehmen beim Zugang zum Weltall.

“Für Isar Aerospace entwickeln und fertigen wir die komplette Raketenstruktur”, so Grebner über die Technologiepartnerschaft mit dem deutschen Raumfahrt-Startup. In der zweistufigen Rakete von Isar Aerospace steckt allerdings nicht nur eine Menge Technologie-Know-how aus Österreich, sondern hat mit Daniel Metzler auch einen gebürtigen Österreicher als Co-Founder.

Millionenauftrag für das Galileo-Projekt

Neben der Zusammenarbeit mit Isar Aerospace gab das Unternehmen erst Anfang August eine erfolgreiche Galileo-Vertragsunterzeichnung mit Airbus bekannt. Damit sichert Peak Technology die Beteiligung am Galileo-Projekt, dem Navigationssatellitensystem der EU. Das Auftragsvolumen des Weltraum-Deals beträgt zwei Millionen Euro, hergestellt werden die Treibstoff-Tanks für den Antrieb der nächsten Galileo-Satellitengeneration. Sie zählen zu den kritischsten Komponenten des Satelliten und sichern die Einsatzfähigkeit über 15 Jahre hinweg.

Spire: Österreicher an der New Yorker Börse

Dass Österreicher in der Raumfahrt in der Top-Liga mitmischen, beweist auch das Beispiel des Unternehmens Spire Global rund um CEO und Mitgründer Peter Platzer. Der gebürtige Mödlinger gründete 2012 das in San Francisco ansässige Unternehmen und konnte nach Angaben von Crunchbase für die Entwicklung und Produktion von sogenannten Nanosatelliten bisher knapp 223 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln. Derzeit befinden sich mehr als 100 Satelliten des Unternehmens im All, die Daten für die See- oder Luftfahrt bereitstellen.

Zu den Kunden zählen neben großen Konzernen auch zahlreiche Regierungen. Im Frühjahr diesen Jahres kündigte Spire Global eine Fusion mit dem Special Purpose Akquisition Company (SPAC) NavSight Holdings an, der im Sommer erfolgreich über die Bühne ging. Laut einer Aussendung hat der Merger-Deal mit dem SPAC NavSight Holdings rund 265 Millionen US-Dollar in die Unternehmenskassen gespült. Zudem notiert Spire Global nun unter dem Kürzel SPIR im NYSE.

Laut Spire habe man bereits jetzt eine der größten Konstellationen von Multifunktions-Satelliten (im Gegensatz zu Starlink von SpaceX nicht linear sondern verteilt angeordnet) im niederen Erd-Orbit und plane, sich weiter zu verstärken.

Erdbeobachtung als Weltretter

Wie Martin Mössler, Managing Director Science Park Graz und General Manager des ESA BIC Austria erläutert, war die Raumfahrt lange Zeit geprägt vom sogenannten “Space Race” der USA und UdSSR. Dieses Rennen um die medienwirksamsten Erfolge gehört allerdings der Vergangenheit an. Im 21. Jahrhundert stehen Kooperationen im Vordergrund, die in Anbetracht der Klimakrise innovative Lösungen im Bereich der Erdbeobachtung hervorbringen. Satelliten liefern essentielle Klimadaten, die man sonst nämlich nicht bekommt – angefangen vom Anstieg des Meeresspiegels bis hin zur Eisbedeckung der Arktis und Antarktis.

Zudem wurde mit der Neubestellung Josef Aschbachers als neuen ESA-Generaldirektor in diesem Bereich ein starkes Zeichen gesetzt. Der 58-jährige aus Tirol stammende Geophysiker ist nicht nur der erste Österreicher in dieser Position, sondern war zuvor auch Direktor für die Erdbeobachtungsprogramme der ESA. Bereits im Vorfeld seiner Bestellung zum neuen ESA-Generaldirektor kündigte Aschbacher an, in diesem Bereich künftig vermehrt Schwerpunkte setzen zu wollen.

Martin Mössler, Managing Director Science Park Graz sowie General Manager ESA BIC Austria und Frank Salzgeber, Head of Innovation and Ventures Office, European Space Agency | (c) Christian Jungwirth

Junge Gründer mit internationalem Erfolg

Neben Aschbacher mischen aber auch junge und innovative österreichische Gründerpersönlichkeiten im Bereich der Erdbeobachtung international mit und leisten somit einen wichtigen Beitrag für die Bekämpfung der Klimakrise. Ein Beispiel ist der gebürtige Villacher Thomas Grübler, der 2018 gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern das in München ansässige Startup OroraTech gegründet hat. Das Startup hat eine Technologie zur Früherkennung und Überwachung von Waldbränden entwickelt. Erst Anfang Juni diesen Jahres sicherte sich der Österreicher gemeinsam mit seinen Co-Foundern ein 5,8 Millionen Euro schweres Investment.

Neben sogenannten Nanosatelliten kommt hierfür eine SaaS-Plattform zur Anwendung, die eine Verarbeitung von satellitengestützter Echtzeitinformationen ermöglicht. Die Technologie wurde Anfang 2020 auf den Markt gebracht und zählt mittlerweile namhafte Kunde – darunter befindet sich beispielsweise der australische Staat, eine kanadische Provinz oder einer der fünft größten Versicherer weltweit.

Zudem wurde das Unternehmen als eines von elf Startups, bei 1200 Bewerbungen, für den „Google for Startups Accelerator on the Sustainable Development Goals“ ausgewählt, um seine SaaS-Plattform weiterzuentwickeln. Aktuell arbeitet das Startup mit der ESA und Weltbank gemeinsam an einem Projekt, um den Methanausstoß in der Atmosphäre zu tracken, der durch die Abfackelung im Zuge Erdgas- und Erdölproduktion entsteht. “Der Klimaschutz ist ein Kernelement von OroraTech und treibt uns jeden Tag auf’s Neue an”, so der junge österreichische SpaceTech-Gründer über die Zielsetzung seines unternehmerischen Handelns.

Podcast Tipp der Redaktion:

Im Juli haben wir uns bei Editor’s Choice Richard Bransons Flug ins Weltall gewidmet. Zu Gast waren Frank Salzgeber, Head of Innovation der ESA, und Martin Mössler, General Manager des ESA BIC Austria, die über die historische Bedeutung des Flugs diskutieren.

Video-Tipp der Redaktion:

„Menschen auf der Oberfläche des Mars werden wir so schnell nicht sehen“, so der ehemalige ESA – European Space Agency Generaldirektor Jan Wörner im Brutkasten-Talk beim Darwin’s Circle am Tag der“#Perseverance„-Mission im Feber 2021.

Der Beitrag erschien