✨ AI Kontextualisierung

Unter anderem wird deutlich, welche Vorreiter-Rolle Sozialunternehmen in vieler Hinsicht einnehmen. Für viele wenig überraschend zeichnen sich Österreichs Sozialunternehmen durch einen starken Innovationstrieb und ein hohes Maß an Zukunftsorientiertheit aus. Das zeigt sich nicht nur in den gebotenen Produkten und Leistungen, sondern auch in der gelebten Unternehmenskultur.

Führungskräfte in Sozialunternehmen: Mehr als 50 Prozent Frauen

Mehr als drei Viertel der befragten Sozialunternehmen wurden von gemischt geschlechtlichen Teams gegründet und knapp über die Hälfte der Führungskräfte in Sozialunternehmen sind Frauen. Das spricht für eine deutlich höhere Diversität, als man sie in der Tech-Welt oder im Corporate Sektor kennt.

Ihre Vorreiterrolle behaupten Sozialunternehmen auch in der Wahl der gesellschaftlichen Probleme, die sie zu lösen versuchen. So ist das Thema Bildung laut Social Entreprise Monitor eines der wichtigsten Themen für soziale Innovation in Österreich. Mit knapp 30 Prozent sind Kinder und Jugendliche die größte Zielgruppe von Social Entrepreneurs.

Als Best Practice Beispiel wird die “Hobby Lobby” genannt, eines der wohl bekanntesten Social Enterprises im österreichischen Bildungssektor. Gründerin Rosa Bergmann demonstriert seit Jahren eindrucksvoll, dass Bildung auch außerhalb der Schule stattfinden kann. Stellvertretend für die Mehrheit der österreichischen Sozialunternehmen zeigt auch das Team der “Hobby Lobby”, wie wichtig die erreichte gesellschaftliche Wirkung für Sozialunternehmen ist und macht vor, wie man die Wirkung messen und darstellen kann.

Politische Repräsentation mangelhaft

Auf den ersten Blick scheint soziales Unternehmertum in Österreich also auf einem guten Weg zu sein. Doch nicht alle Erkenntnisse des Social Enterprise Monitor sind positiv. Trotz des starken Wachstums, das das Feld, insbesondere auch im Bildungsbereich zeigt, fühlen sich die Gründer:innen etwa auf der politischen Bühne unzureichend vertreten. Das aktuelle Regierungsprogramm verspricht zwar viele laut Vandor durchaus sinnvolle Maßnahmen, doch umgesetzt wurde davon bisher kaum etwas.

Darüber hinaus wird von 53.3 Prozent der Studien-Teilnehmer:innen die hohe Komplexität des öffentlichen Förderapparates kritisiert – eine Hürde, die ebenfalls stark an den politischen Rahmenbedingungen hängt. Das bestätigte bei der Präsentation der Studie auch Philipp Aiginger-Evangelisti, Teamleitung Design & Innovation in der FFG und Mastermind hinter dem Förderprogramm Impact Innovation.

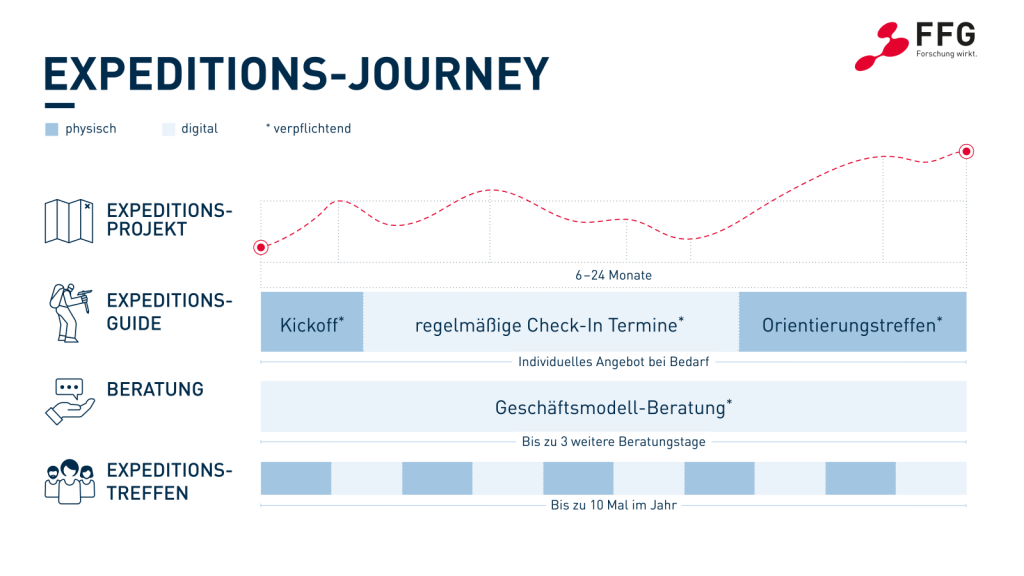

Der Wille entsprechende Unterstützungsprogramme von öffentlicher Seite zu schaffen ist da. Gerade öffentliche Förderformate, die in Richtung Wachstum und Skalierung gehen, sind aufgrund rechtlicher Vorgaben oft extrem eingeschränkt, bis hin zu EU-Richtlinien. Das Programm Impact Innovation der FFG bildet hier eine unter Sozialunternehmer:innen hochgelobte Ausnahme. Und selbst dieses Programm stößt schnell an seine Grenzen. Denn während Impact Innovation vergleichsweise unbürokratisch, frühphasige gesellschaftswirksame Innovation fördert, fehlt es laut Social Enterprise Monitor vor allem an monetärer, wie non-monetärer Unterstützung für Sozialunternehmen in der Wachstumsphase.

Public Private Partnerships

In dieser Hinsicht ist das “Ökosystem” für Sozialunternehmen im Bildungsbereich der allgemeinen Lage in Österreich wohl voraus. Um jene Risikobereitschaft zu ermöglichen, die die öffentliche Hand oft nicht haben kann, wurden von der Innovationsstiftung für Bildung in den letzten Jahren mehrere öffentlich Co-finanzierte Stiftungen gegründet, die als Public Private Partnerships deutlich leichter innovative Konzepte in der Bildung ausprobieren können.

Als eine dieser Co-Stiftungen unterstützt die Sinnbildungsstiftung im Zuge ihres Förder- und Accelerator-Programms “Bildünger” besonders vielversprechende Bildungsprojekte in ihren Wachstumsvorhaben. Gründer:innen werden zusätzlich zu bereits erhaltenen monetären Förderungen gezielt bei der Ansprache von relevanten Stakeholdern im öffentlichen Sektor, sowie privaten Geldgebenden unterstützt.

Auch das genannte Best Practice Beispiel, die Hobby Lobby ist eines jener Projekte, die derzeit das Skalierungsprogramm der Sinnbildungsstiftung durchlaufen. Und auch die Innovationsstiftung für Bildung selbst hat den Bedarf für Unterstützung in dieser Phase erkannt. Bereits im Herbst soll eine Wachstumsfinanzierung in Form eines “Matching Grants” starten, die gezielt die Skalierung von Bildungsprojekten fördern soll.

Trotz mangelnder Vertretung Verbündete gefunden

„Es gibt noch viel zu tun“, ist das Fazit von Walburga Fröhlich, selbst Sozialunternehmerin und Vorstandsmitglied der Interessensvertretung SENA (Social Entrepreneurship Network Austria) nach der Präsentation des Social Enterprise Monitors. Doch die Entwicklung im Bildungssektor ist vielversprechend und lässt hoffen. Denn selbst wenn die politische Vertretung von Sozialunternehmen im Allgemeinen noch auf sich warten lässt, so hat der relativ große Anteil an Bildungs-Startups neben privaten Geldgebenden, in der Innovationsstiftung für Bildung, sowie der Sinnbildungsstiftung und den anderen Co-Stiftungen öffentliche Verbündete gefunden.