✨ AI Kontextualisierung

Das “Internet der Dinge” steht für eine vernetzte Welt. Experten glauben an eine umfassende Kommunikation von Gegenständen aller Art über das Internet in naher Zukunft: bereits innerhalb von zehn Jahren soll die technische Entwicklung ein “intelligentes Leben” möglich machen und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Dabei werden alle möglichen Bereiche des Menschen von einer Welle an Innovation “überrollt” werden. Vom “Smart Home” bis zur “Smart Pill” bietet das Internet der Dinge oder IoT (Internet of things) eine Palette an Möglichkeiten. Aber auch Risiken. Auch ein Startup mit Sitz in Wien mischt in diesem Bereich mit.

Wenn es nach dem Beratungsunternehmen McKinsey geht, hat „das Internet der Dinge das Potential die Art und Weise wie wir mit unserer Umgebung interagieren maßgeblich zu verändern.“ Erst kürzlich hat die Beratungsfirma in einer Studie (Thema: „Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype“) die Chancen und Risiken dieses Bereichs analysiert. Demnach sagen die Experten sogar einen wirtschaftlichen Mehrwert im Jahr 2025 von bis zu 11 Billionen Dollar voraus (ein Betrag, dessen Größe alleine anmuten lässt, dass dies wohl nur ein große Schätzung sein kann) – also rund zwei Drittel der jährlichen Wirtschaftsleitung der USA. Einzig, bis dorthin müsse noch einiges geschehen.

Laut McKinsey sei der Hype um das Internet der Dinge zwar gewaltig, allerdings wahrscheinlich trotzdem unterbewertet. Das IoT könnte demnach alle Bereiche des Lebens fundamental verändern: Auf den Menschen bezogen, sein zu Hause, die Stadt oder die Industrie – die Möglichkeiten sind vielzählig und wollen kaum enden. Ein Beispiel auf den Menschen bezogen wären etwa Geräte wie „Smart Watches“, die man bei sich trägt, um Herzschlag oder Schritte zu messen und die bereits ein wachsendes Publikum erfreuen, oder „Smart Pills“, die man schluckt und die gewisse Paramenter sowie den eigenen Körper-Haushalt kontrollieren können. Miniroboter könnten überdies Krebs im Frühstadium erkennen. Gerade die Zukunft des IoT auf den medizinischen Bereich bezogen, könne nur schwer abgeschätzt werden. Offensichtlich wird hier außerdem, dass es mit den technischen Möglichkeiten alleine nicht getan ist, sondern auch rechtliche Regulatoren müssen die Rahmenbedingungen schaffen und Antworten auf essentielle Fragen gefunden werden, die medizinisches Personal und die Krankenkassen betreffen. Außerdem: Was passiert, wenn ein Netzwerkfehler auftritt und der Arzt, der per Videozuschaltung die Operation leitet, plötzlich nicht mehr „anwesend“ ist?

Man möchte meinen, dass das Smart Home aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, ebenfalls enormes Potential bietet und sich gleichzeitig überschaubarer präsentiert. Die Kosten von Tätigkeiten im Alltag wie Putzen, Einkaufen, Essen oder Kochen belaufe sich laut Studie jährlich auf weltweit 23 Billionen Dollar – durch Automation könnten diese Kosten mithilfe von selbstarbeitenden Staubsaugern (u.a.) 2025 um 17 Prozent reduziert werden. In naher Zukunft soll auch die Reduzierung von Energiekosten an Wichtigkeit gewinnen. Etwa könnte das Eigenheim direkt mit dem Energieversorger verbunden sein und die Energiezufuhr an den Bedarf genau angepasst werden – sogar bei unterschiedlichen Geräten. Das derzeitige Problem ist allerdings die Anknüpfung der Smart Homes durch die Anbieter.

Unter einem Smart Home versteht man im Übrigen den Anschluss des Eigenheims an das „Internet der Dinge“. Dadurch bekommen Geräte des Alltags eine Stimme und sie können mit ihrem Besitzer in Kontakt treten. Der Smart Home Bewohner bekommt etwa ein SMS von seiner Waschmaschine, die berichtet, dass die Wäsche sauber ist. Das System automatisiert die Abläufe seines Bewohners: Es kontrolliert den Alarm am Morgen, fährt die Jalousien hoch, füllt den Kaffeebecher mit schwarzer Brühe – bevor man überhaupt noch aufgestanden ist und sofern man dies wünscht.

Ein Startup aus Wien hat ein System entwickelt, das Gegenstände die gleiche Sprache sprechen lässt, auch wenn sie von unterschiedlichen Herstellern sind. Flatout Technologies, das im A1 Startup Campus sitzt, ermöglicht mit seiner Technologie die Automatisierung der Wohnung oder des Hauses. Die Geräte, die mit einem Sensor ausgestattet sind, werden über eine Schaltzentrale miteinander verbunden und sind per App steuerbar. Offiziell gegründet wurde die Flatout GmbH im Februar 2013. Das Team beschäftigt sich mit dem Thema allerdings schon seit über vier Jahren. Im nachfolgenden Interview beantwortet CEO Daniel Marischka, wieso ihr Konzept auch im eHealth Sektor immer interessanter wird.

Wie kann man sich die Funktion von Flatout Technologies vorstellen?

Flatout entwickelt das Betriebssystem des vernetzten Zuhauses, mit dem sich unterschiedliche Geräte im „Internet der Dinge“ bequem über das Handy steuern lassen. Die Installation wird mittels „Plug-and-Play“ sehr einfach gestaltet. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität, speziell in urbanen Regionen, zu optimieren, dabei Energie zu sparen, die Sicherheit zu erhöhen und den Komfort zu verbessern. Damit wir sicher gehen können, dass unsere Plattform ein nachhaltiger Bestandteil des „Internets der Dinge“ ist, werden API’s freigegeben um externen Entwicklerinnen und Entwickler die Möglichkeit zu geben, neue Apps für das Betriebssystem zu programmieren.

Heißt das, dass Entwickler auf Basis eurer Technologien an eigenen Systemen für den Anschluss von Geräten ans IoT basteln können? Oder richtet ihr Euch nur an diverse Gerätehersteller?

An beide Gruppen. Einerseits richten wir uns an Hersteller, die mir unserem System ihre bestehende Infrastruktur ausbauen und ihre Geräte verbinden können. Andererseits beispielsweise an den Studenten der TU Wien, der eine eigene Oberfläche für seine Geräte entwickeln möchte. Allerdings ist das in unserer Strategie erst der zweite Schritt. Wir sind mit Flatout Technologies nun in der kommerziellen Phase angelangt, also von Entwicklungsseite zunächst einmal für den Rollout fertig. Darum arbeiten wir momentan vorwiegend an der Kundenakquise, ohne die Weiterentwicklung zu vernachlässigen, später möchten wir auch den Community-Aspekt weiter voran treiben. Man kann nicht auf allen Kirtagen gleichzeitig tanzen und da das IoT so viele Möglichkeiten bietet, ist es umso wichtiger, sich nicht zu verlieren.

Kann man alle Geräte Smart Home tauglich machen?

Grundsätzlich schon. Man muss die Geräte allerdings Schritt für Schritt integrieren. Zunächst müssen wir das Gerät mit unserem System kompatibel machen, damit es überhaupt kommunizieren kann. Dafür arbeiten wir mit den Herstellern zusammen. Es hängt auch davon ab, ob der Gegenstand einen Kommunikationschip integriert hat. Wenn der Hersteller einen solchen bereits hat und auch ein Netzwerk, können wir dieses integrieren. Wenn nicht, arbeiten wir mit ihm gemeinsam an einer Lösung. Denn andernfalls, kann man das Gerät zwar über einen Zwischenstecker ein- oder ausschalten und den Stromverbrauch messen, aber nicht richtig kommunizieren. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Partnern ist immens wichtig, damit das Internet der Dinge weiterhin wächst.

Kann der Endkonsument direkt an Euch herantreten?

Vielleicht in Zukunft einmal. Unsere Kunden sind Firmen, die Smart Homes anbieten: Telekommunikationsunternehmen, Energieversorger oder beispielsweise Baufirmen. Wir bieten Whitelabel Soft- und Hardware an, bilden für die Firmen eigene Oberflächen, die sie dann unter ihrem Brand verkaufen können. Wir haben oft darüber im Team diskutiert, ob es Sinn macht, direkten Vertrieb zu machen. Allerdings würden wir quasi mit uns selbst in Konkurrenz treten, daher haben wir uns immer wieder dagegen entschieden.

Wie kam es eigentlich zur Idee, sich auf Smart Homes zu konzentrieren und wie kam es zum Gründerteam?

Ich hatte die Idee, als ich auf der IMC FH Krems meine Bachelorarbeit („Der Seminarraum der Zukunft”) schrieb. Dabei ist mir aufgefallen, dass die positiven Aspekte eines vernetzte Seminarraums ebenfalls im Eigenheim angewendet werden können, um die Lebensqualität zu verbessern. Mit der Idee bin ich schließlich an meinen alten HTL Schulkollegen Manuel Mager herangetreten, welcher auf der TU studiert hat. Manuel war sofort an Board und brachte noch am selben Tag den dritten Co-Founder, Christian „Crispy“ Passet, mit an Board. Kurt Reimann, ein ehemaliger Studienkollege von mir, kam wenig später als vierter Gesellschafter zu Flatout. Wir arbeiten bestimmt seit vier Jahren an der Thematik an sich, die Flatout GmbH gegründet haben wir allerdings im Februar 2013…

Vom Smart Home zur Smart City: Welche Möglichkeiten bietet die Vernetzung?

Einige Unternehmen beschäftigen sich mit der Vernetzung von Geräten, die schrittweise zu einer Smart City führen können. Unsere Schnittstelle könnte Häuser im Umkreis miteinander kommunizieren lassen. Zum Beispiel könnte der Energieverbrauch von Eigenheimen untereinander verglichen werden, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wir denken auch eine Vernetzung von Häusern in Hinblick auf Smart Grid an, also einem intelligentes Stromnetz: Der Strom, der von Solarzellen auf einem Haus erzeugt wird, könnte an andere Häuser weitergeleitet werden. Auch im eHealth Bereich könnte man mithilfe der Technologie einiges bewirken: Wenn die Großmutter stürzt könnte sie über einen Notfall Button ein Signal an den Betreuer senden. Wenn sie den ans Smart Home angeschlossenen Schrank zu einer bestimmten Zeit nicht öffnet, kann eine SMS zur Erinnerung geschickt werden.

Das Internet der Dinge ist so ein breites Thema- auch wenn man Teil des ganzen ist, muss man aufpassen, fokussiert zu bleiben. Ein Smart Home bzw. eine Smart City kann sich nur aus Parnterschaften und Kooperation ergeben: Viele Unternehmen müssen und sollen zusammen arbeiten, damit man sich untereinander austauschen kann.

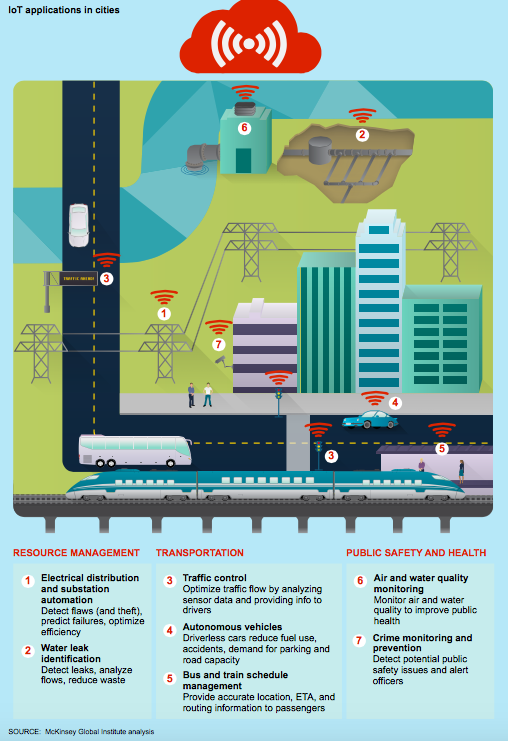

Die Sicht von McKinsey auf das Modell einer Smart City: