✨ AI Kontextualisierung

Die Zement-, Beton- und Bauindustrie zählt zu den CO2-intensivsten Industrien weltweit: Laut dem UN Global Status Report ist der Bau- und Gebäudesektor für rund 38 Prozent des globalen CO2-Aufkommens verantwortlich. In Deutschland entstehen jährlich etwa 20 Millionen Tonnen CO2 aufgrund von Prozess- und Brennstoffemissionen der Zementindustrie. Dabei entfallen zwei Drittel des brancheninternen CO2-Aufkommens auf rohstoffbedingte Emissionen im Zuge der Zementproduktion. Das weltweite Treibhausgasproblem liegt also nicht nur im Verkehrs- und Energie-, sondern vor allem auch im Bausektor.

Reformbedarf in Industrie- und Baubranche

Um CO2-Emissionen im Kontext mit der Gebäude- und Bauindustrie zu reduzieren, sollte umwelt- und ressourcenschonendes Handeln bereits in den Gebäudeplanungs- und Konzeptionsprozess integriert werden. Die Auswahl an Geometrie, Material und technischer Gebäudeausrüstung hat erheblichen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck neu geplanter Gebäude. Damit liegt die Verantwortung zu klima- und ressourcenschonendem Handeln vor allem im Planungsprozess von Architekt:innen.

Zement: Ein Baustoff als Klimasünde?

Zement, der wichtigste Bestandteil des Baustoffs Beton, sorgt in seiner Produktion für erhebliche Mengen an CO2: Die Zementproduktion ist weltweit für etwa acht Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Der Bedarf an Beton als Baustoff wird – Expert:innen zufolge – jedoch auch zukünftig weiter steigen. Die Bauindustrie steht damit vor einer Challenge: Die branchenweite Dekarbonisierung schnellstmöglich einzuleiten und CO2-Emissionen zu reduzieren, um irreversible Umweltschäden vermeiden zu können.

Diese PropTech-Startups liefern Lösungen

Die Dringlichkeit der Thematik haben mittlerweile auch zahlreiche Startup- und Business-Gründer:innen erkannt. In Deutschland und Österreich sind mittlerweile einige Key-Player:innen tätig, die mit ihrem Geschäftsmodell zu einer nachhaltigen und umweltschonenden Zukunft der Bauindustrie beitragen.

Alasco: Organisierte Gebäudeplanung für mehr Nachhaltigkeit

2018 haben Benjamin Günther, Sebastian Schon und Anselm Bauer-Wohlleb das Münchner Startup Alasco gegründet, das eine sogenannte „Real Estate Success-Software“ entwickelt hat. Das Unternehmen soll zu einer besseren Organisation von Bau- und Immobilienprojekten beitragen: Dadurch soll sich die Nachhaltigkeit von Bauprojekten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg verbessern – von Planung, über Bau, bis hin zur Nutzung der Immobilie. Projektmanager:innen wird damit die Möglichkeit gegeben, alle Kosten, Erlöse und ESG-Daten, also Daten in Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance, ihrer Immobilienprojekte in einer Software zu managen. Anfang des Jahres konnte das Startup in einer Series-B-Finanzierungsrunde ein Investment in Höhe von 40 Millionen US-Dollar an Land ziehen.

alcemy: Ein Berliner Startup für klimaschonende Zementproduktion

Einen Beitrag zur langfristigen CO2-Reduktion der Zement- und Betonbranche leistet das Berliner Startup alcemy: Das ebenfalls 2018 gegründete Tech-Startup konzentriert sich auf die Reduktion von CO2-Emissionen in der Zement- und Betonherstellung und einer damit einhergehenden Kostenreduktion in der Produktion. Bei gleichbleibender Qualität kann Zement CO2-ärmer und kostengünstiger hergestellt werden. Dabei helfen soll eine auf künstlicher Intelligenz basierende Software, die die Produktionsqualität von Zement mit hoher Prognosegenauigkeit steuern kann. Dadurch würden sowohl Produktionskosten gesenkt als auch Effizienz der Arbeits- sowie Laborprozesse gesteuert.

Anfang September 2022 hat das Berliner Startup in seiner Series-A-Investitionsrunde ein Investment von zehn Millionen Euro erhalten. Zu den Investor:innen zählen Vertreter:innen aus Climatetech-Fonds sowie aus Branchengrößen der Bau- und Immobilienindustrie. Das Investment soll einen weiteren Ausbau des unternehmensinternen Software-Development für Machine Learning sowie den Aufbau des Vertriebsteams für weitere Expansionen stärken.

Bau Karussell: Urban Mining Spezialist aus Wien

Im Zuge der Dekarbonisierung von Neubauten nimmt der verwendete Baustoff eine Schlüsselrolle ein. Ein großer Hebel bildet dabei das Recycling von bereits bestehenden Baustoffen. Stichwort: Urban Mining. Dabei werden wiederverwertbare Bauabfälle im Zuge von Umbauten oder Rückbauten „geschürft“ und werterhaltend wiederverwendet.

Einer der ersten Anbieter für Urban Mining in Österreich ist das Wiener Startup Bau Karussell, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft zu fördern. Bauherrn werden bei der Rückplanung und Durchführung begleitet. Mehr zum Rückbau-Dienstleistungspaket von BauKarusell und den Klimaschutzzielen des Startups könnt ihr übrigens in dieser Podcast-Folge nachhören:

CALAA: Ein Münchner Startup für nachhaltige Bauplanung

Auch das Münchner Software- und Beratungsunternehmen CALAA widmet sich der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Das Team rund um CEO und Gründer Philipp Hollberg hat eine Software entwickelt, die Planer:innen und Architekt:innen Feedback in Echtzeit geben soll. Das projektbezogene Feedback bezieht sich sowohl auf den Energiebedarf als auch auf die Ökobilanz und die Einhaltung klimaschonender Richtlinien im Zuge der Gebäudeplanung.

Die Lebenszyklusanalyse von Gebäuden, auch Ökobilanz genannt, soll damit schon zu Beginn des Planungsprozesses berücksichtigt werden: Eine cloudbasierte Software soll dabei zur Entwicklung einer parametrischen Lebenszyklusanalyse dienen. CALAA gibt Planer:innen und Architekt:innen damit die Möglichkeit, Gebäudeentwürfe – vor allem in puncto Energieeffizienz und Ressourcenschonung – zu optimieren. Gebäude können damit unter Berücksichtigung wichtiger Planungsparameter wie Geometrie, Material und Ausrichtung in Hinblick auf deren energetische und ökologische Performance konzipiert werden.

Greenpass: Startup bietet für Bauträger:innen EU-Taxonomy-Check an

Greenpass wurde als ein Spin-Off der Universität für Bodenkultur Wien und der Green4Cities GmbH gegründet. Das Startup rund um die Gründer Florian Kraus (CEO) und Bernhard Scharf (CTO) hat sich auf die klimaresiliente Entwicklung von großen Stadtentwicklungs- und Bauprojekte spezialisiert.

Gemeinsam mit mehr als 40 ausgebildeten Urban Climate Architect (UCA) Partnern konnten in den vergangenen drei Jahren bereits über 160 Entwicklungen in zwölf verschiedenen europäischen Ländern optimiert und klimafit gemacht werden. Zu den Leuchtturm-Projekten zählt unter anderem der Ikea Citystore am Wiener Westbahnhof mit seinen 160 Bäumen.

Anfang des Jahres konnte das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abschließen. In die Hände spielt dem Startup unter anderem auch die EU-Taxonomie-Verordnung, die künftig verpflichtend Klimarisikoanalysen bei Immobilienassets vorschreibt. Greenpass bietet hier Immobilienentwicklern, Investmentgesellschaften, Banken und Bauträgern mit dem Greenpass EU-Taxonomy-Check künftig eine Lösung zum Nachweis der Anforderungen für das Umwelt Ziel 2 – Anpassung an den Klimawandel.

Gropyus: Startup setzt auf leistbares und nachhaltiges Wohnen

Gropyus wurde vor drei Jahren von Markus Fuhrmann – auch Co-Founder von Delivery Hero – gegründet. Das Startup versteht sich selbst als Technologiefirma die sich entsprechend des Firmennamens – der an den Bauhaus-Gründer Walter Gropius anlehnt – auf leistbares und nachhaltiges Wohnen für alle konzentriert. Die Themen Digitalisierung, Automatisierung sowie die Nutzung nachwachsender Rohstoffe stehen dabei im Fokus.

Ein Beispiel für ein Gropyus-Projekt findet sich „Am Wohnpark Nette 6“ in Weißenthurm, Deutschland. Das Wohngebäude basiert auf Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Elemente wurden in eigenen Fabriken hergestellt und vor Ort montiert. Sie wurden vorgefertigt, sind reproduzierbar, kombinierbar, austauschbar, werden ständig optimiert und können am Ende ihres Lebenszyklus getrennt und recycelt werden. Weitere Projekte sind aktuell in der Pipeline. Zudem kooperiert das Startup mit der Vienna Insurance Group (VIG). 2020 hat das Unternehmen eine 40 Millionen-Investment-Runde abgeschlossen, an der sich neben FAM AB, Luxor Capital LP und Mantaray Holding auch Harald Mahrer beteiligte.

PlanRadar: SaaS-Lösung aus Wien hilft Ressourcen zu sparen

Auch der österreichische Platzhirsch unter den PropTechs PlanRadar beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche. Die SaaS-Lösung trägt laut den Gründern aktiv dazu bei, Misskommunikation in der Planung zu minimieren und so Ressourcen zu sparen. Dazu heißt es von Seiten des Scaleups: „Das Potenzial Energie zu sparen steckt in allen Prozessen und meint nicht nur innovative Baustoffe und deren Implementierung“. Erst Anfang des Jahres hat das Startup eine 60 Millionen Euro Investment Runde abgeschlossen. Aktuell nutzen rund 100.000 Anwender:innen in über 60 Ländern die Applikation von PlanRadar.

Tipp: In einem brutkasten Interview im Zuge der Investmentrunde erläuterten Co-Founder Sander van de Rijdt und Ibrahim Imam, welche Rolle künftig ESG-Themen für das Scaleup spielen.

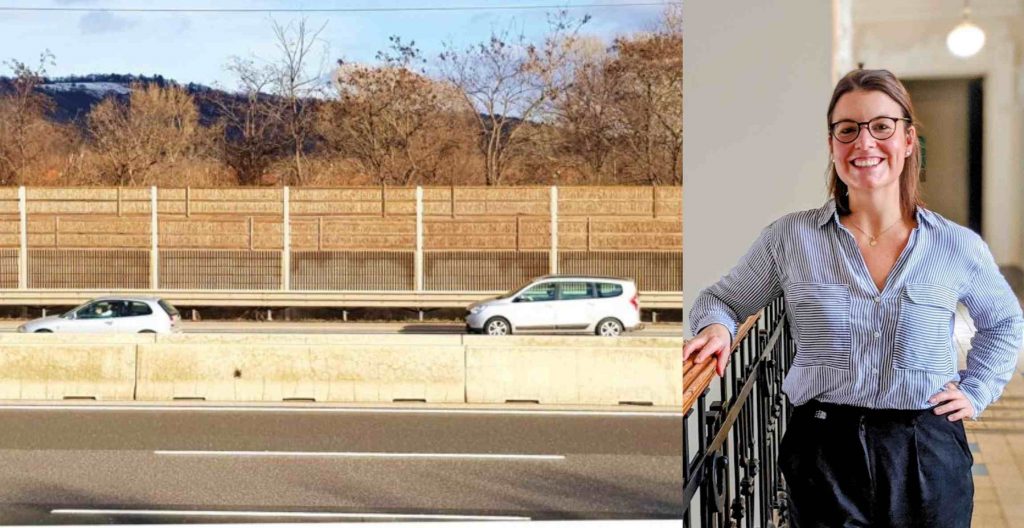

REEDuce: Wiener Startup für ökologische Lärmschutzwände

Einer Erhebung der Asfinag zufolge zählten Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen im Jahr 2020 rund 1.393 Kilometer an Lärmschutzwänden. Das noch recht junge Wiener Startup REEDuce arbeitet an nachhaltig produzierten und abbaubaren Lärmschutzwänden. Thermoholz und Lehm sollen als Hauptbestandteil der REEDuce-Schutzwände effektiv vor Straßenlärm und anderen Lärmcraquellen schützen.

REEDuce zufolge würden konventionell hergestellte Lärmschutzwände Straßenlärm zwar effektiv eindämmen, jedoch hätten sowohl deren Produktion als auch Entsorgung enorme CO2-Emissionen und große Mengen an Sondermüll zur Folge. Das Wiener Startup sieht umwelt- und ressourcenschonende Innovationen auch im Lärmschutz als essentielle Maßnahme zu mehr Nachhaltigkeit in der Bauindustrie. Ökologische Vorteile würden sich insofern ergeben, als dass REEDuce Lärmschutzwände aus erneuerbaren, regional produzierten Rohstoffen wie Thermoholz und Lehm bestehen und am Ende ihres Produktlebenszyklus keinen Sondermüll produzieren. Außerdem ließen sich REEDuce-Schutzwände besonders Tier- und Umweltfreundlich in Flora und Fauna integrieren.

Roots Urban Villages | Wiener Startup setzt auf Cradle-to-Cradle-Ansatz

Mit Roots Urban Villages verfolgt Gerald Stangl, ehemaliger Co-Founder von mySugr, seit Anfang 2020 ein neues Projekt. Nach dem Motto „Living as a Service“ möchte Stangl künftig Wohnen im urbanen Raum komplett neu denken. Doch das Projekt umfasst weit mehr als nur ein flexibles Co-Living-Modell, das mit Hilfe der digitalen Plattform ermöglicht wird.

Bei Roots Urban Villages steht nämlich ein Cradle-to-Cradle-Ansatz im Zentrum, der eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft gewährleistet. Dies startet bereits bei der Auswahl des ersten Immobilien-Objektes. Dafür soll ein bestehendes Bestandsobjekt in Wien restauriert werden, das sonst abgerissen hätte werden sollen. Zudem sollen bei der Restaurierung nur Materialien zum Einsatz kommen, die im Falle eines Umbaus wieder verwertbar sind. So verzichtet Stangl beispielsweise im Innenausbau gemeinsam mit seinem Team auf die klassischen Gips-Karton-Wände, die in der Regel nur einmalig verwendet werden können. Zum Einsatz kommen hier Elemente mit Steckverbindungen, die im Falle einer Umgestaltung der Räume an einem Ort gelagert werden.

WoodRocks: Ein Vorarlberger Startup für nachhaltigen Holzsystembau

Auch das Bauunternehmen Rhomberg mit Hauptsitz in Bregenz möchte mit seinem Corporate Startup WoodRocks neue Wege in der Baubranche einschlagen: Der Rohstoff Holz soll im mehrgeschossigen Wohnbau zu einem essentiellen Baustoff werden.

Im Frühjahr 2020 wurde WoodRocks vom Vorarlberger Bauunternehmen Rhomberg gemeinsam mit dem niederösterreichischen Tischlereibetrieb Schrenk gegründet. Laut CEO Matthias Frick verfolgt WoodRocks die Vision, vermehrt ressourcenschonende Materialien in der Bauindustrie einzusetzen. WoodRocks greift dabei auf Holz als konstitutiven Baustoff zurück: Ein fundiertes Holzbausystem soll die projektbezogene Zeit- und Kosteneffizienz steigern, um so auch zukünftig leistbaren Wohnraum zu ermöglichen.

Unternehmensweit wird das sogenannte Lean-Prinzip, also die Digitalisierung von Informationsflüssen und die daraus resultierende Optimierung von Baulogistik und Montage, an. Laut eigenen Angaben könne WoodRocks so bis zu 70 Prozent geringere Durchlaufzeiten bei Produktion und Bauablauf erzielen. Wertschöpfungsketten würden schlank gestaltet, Abläufe vereinfacht und Kosten gesenkt.

Wood Space: WhatAVenture-Startup setzt auf Vollholz

Ebenfalls auf nachhaltigen Holzbau setzt das Startup Wood Space. Dabei handelt es sich um ein Portfolio-Startup des Corporate Venture Builder WhatAVenture, das sich auf die Entwicklung & Produktion von schlüsselfertigen Modulgebäuden aus Vollholz spezialisiert hat.

Durch die modulare Bauweise von Wood Space lassen sich eine Vielzahl an Projekten umsetzen, wie etwa Hotels, Chalet-Dörfer, Kindergärten, Büros und vieles mehr. Das Besondere: Die Module bestehen zu 90 Prozent aus Vollholz und kommen schlüsselfertig bei den Kund:innen an, die sich damit die komplizierte Koordination auf der Baustelle und Errichtungszeit ersparen. Zudem werden die Module auch in Österreich produziert. Bislang hat Wood Space laut eigenen Angaben über 100 gebaute Module umgesetzt.