✨ AI Kontextualisierung

Drei Brüder entwickeln Akkus und Motoren für Elektroautos. Sie starten ein Business in einer Garage. Ihre Firma ist auf Anhieb in den schwarzen Zahlen, im zweiten Geschäftsjahr machen sie bereits 15 Millionen Euro Umsatz. Eine weitere Erfolgsstory aus dem Silicon Valley? Nein, die Rede ist von Kreisel Electric aus Freistadt, Oberösterreich. Große Autokonzerne lassen sich von den drei Brüdern und ihrem Team Prototypen bauen. Eine Serienfertigung ist bereits in Verhandlung, eine neue Fabrik im Nachbarort – komplett selbst finanziert – ist im Bau. Die Kreisels profitieren von einem Umbruch im Mobilitätsbereich, der vielerorts als Revolution bezeichnet wird. Und gerade in dem Bereich hat die Welt im Laufe der Geschichte schon einige Revolutionen erlebt – etwa die Erfindung des Rads, den Bau des transnationalen Eisenbahnnetzes, die Durchsetzung des Autos als Massenprodukt oder die Entwicklung großer Passagierflugzeuge. Es waren Innovationen, die die ganze Welt nachhaltig verändert haben – im Geschäfts- und im Privatleben.

+++ Gas geben: 5 Startups rund um das Thema Auto +++

Vom Hype zur Revolution

Im Marketing ist das Wort „Revolution“ generell beliebt. Gerne wird dem eigenen Produkt die Fähigkeit zum großen Umbruch zugesprochen. Doch wo ist die Grenze zwischen Entwicklung und Revolution? Es geht darum, dass die gesamte Gesellschaft davon nachhaltig betroffen ist. Die Hypes um Tesla, Google Cars, Uber und noch viele mehr deuten darauf hin, dass im Moment sogar mehrere Revolutionen parallel im Gange sind. E-Mobility, selbstfahrende Autos und die Entinstitutionalisierung des Personenverkehrs sind schließlich vordergründig nicht miteinander verbunden, haben aber alle das Zeug dazu, die Mobilität nachhaltig zu verändern.

„Bald hat ein Auto keine andere Funktion mehr als eine App am Handy.“

Disruption als Herausforderung für Corporates

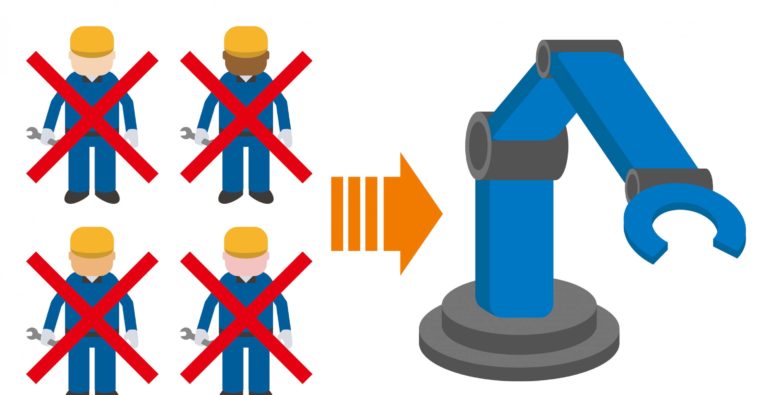

Und es passiert derzeit noch viel mehr, auf das das zutrifft. Einen dieser Umbrüche drückte Audi-Elektronik-Entwicklungschef Ricky Hudi beim Pioneers Festival etwa so aus: „Bald hat ein Auto keine andere Funktion mehr als eine App am Handy.“ Dazu sprach er aus, woran alle großen Corporates im Mobilitäts-Bereich sich nun messen müssen: „Die Industrie ist in einer disruptiven Phase. Es ist schwer, mitzuhalten und den Anschluss nicht zu verlieren.“ An dieser Disruption haben, wie auch in anderen Branchen, Startups einen erheblichen Anteil.

Redaktionstipps

Österreichsiche Gründer treiben Revolutionen voran

Auch österreichische Gründer treiben die Revolutionen im Mobilitätsbereich voran. Da wären etwa im E-Mobility-Sektor die zuvor erwähnten Kreisel-Brüder oder NRGkick aus der Steiermark, die mit einem Converter das Aufladen von E-Cars an Haussteckdosen ermöglichen. Dazu kommen mehrere E-Bike-Startups und diverse Carsharing-Plattformen mit unterschiedlichem Fokus. Das Wiener Startup Parkbob hat mit seiner App zur Parkplatzsuche in Österreich überhaupt ein neues Segment eröffnet.

„Wo einzelne Verkehrsanbieter zu träge sind, können Startups die Brücke bilden“

Vernetzung der Mobilität als Chance für Startups

In welchem MobilitätsBereich die besten Chancen für Startups bestehen, lässt sich natürlich nicht leicht sagen. ÖAMTC-Chef Oliver Schmerold sieht für österreichische Jungunternehmen vor allem die Vernetzung als Chance: „Wo einzelne Verkehrsanbieter zu träge sind, können Startups die Brücke bilden“, sagt er gegenüber dem Brutkasten. Denn die große Herausforderung im Moment sei die möglichst barrierefreie Vernetzung unterschiedlicher Mobilitätsarten mit digitalen Services. Die Hardware, also die Verkehrsmittel, seien bereits vorhanden. Im Softwarebereich bestünde dagegen noch viel Potenzial.

Das Ende des Verbrennungsmotors?

Auf die E-Mobility angesprochen, nimmt Schmerold das Wort „Revolution“ nicht in den Mund. Er gehe zwar davon aus, dass sie einen fixen Platz einnehmen werde, glaubt aber nicht, dass Verbrennungsmotoren komplett ersetzt werden. „Man braucht für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse unterschiedliche Fahrzeuge“, sagt er. Und man werde, so seine Prognose, zusehends davon abkommen, all diese Fahrzeuge selbst besitzen zu wollen. Der Carsharing-Sektor werde dadurch wachsen – nicht nur durch kommerzielle Anbieter, sondern auch im Peer-to-PeerBereich.

Von der Individualisierung zur (Re-)Kommunalisierung

Folgt man Schmerold, könnte also fast exakt hundert Jahre, nachdem mit dem Ford Modell T die Revolution zur Individualisierung des Personenverkehrs eingeläutet wurde, nun eine andere Revolution zu einer neuen, verbesserten Form der Kommunalisierung zurückführen. Carsharing. Startups zeigen, dass sie von Carsharing sowohl im kommerziellen als auch im Peer-to-Peer-Bereich profitieren können. In Österreich gibt es da etwa das Vorarlberger Startup Caruso, das ein System für genossenschaftlich genutzte Elektroautos an fixen Plätzen entwickelt hat. Der Dienst zielt, anders als die meisten anderen in dem Bereich, vor allem auf ländliche Regionen ab. Und es gibt bereits Standorte in ganz Österreich. Im Peer-toPeer-Bereich wäre etwa das Wiener Startup Ibiola zu nennen. Über die Plattform carsharing 24/7 wird das private Teilen von Fahrzeugen organisiert. Menschen, die ihr Auto selten nutzen, können so die Fixkosten mit anderen Nutzern teilen.

„Startups muss klar sein: Technische Revolutionen werden nie nur von einem Unternehmen getragen.“

Nicht von der Revolution gefressen werden

Welche der derzeitigen Entwicklungen nun als Revolution in die Geschichte eingeht, wird wohl erst in vielen Jahren endgültig geklärt sein. Das Potenzial haben jedenfalls viele. So gut viele Startups diese möglichen Revolutionen im Mobilitäts-Sektor für sich nutzen können, müssen deren Founder jedoch trotzdem eine über 200 Jahre alte Erkenntnis im Hinterkopf behalten. Der Französische Revolutionär Pierre Vergniaud prägte am Schafott, bevor er seinen Kopf verlor, die geflügelten Worte: „Die Revolution frisst ihre Kinder.“ Selbst maßgeblich am Gelingen der französischen Revolution 1789 beteiligt, wurde er, wie sehr viele seiner Mitstreiter, 1793 von einer konkurrierenden Revolutionärsgruppe hingerichtet. Ein weniger blutiges, aber doch ähnliches Schicksal hatten im Laufe der Geschichte auch viele Unternehmer, die an technischen Revolutionen beteiligt waren, man denke nur an die Luftfahrtpioniere Gebrüder Wright, deren Unternehmen scheiterte, während andere mit ihren Entwicklungen reich wurden. Startups muss klar sein: Technische Revolutionen werden nie nur von einem Unternehmen getragen. Und wer nicht die richtige Strategie und das richtige Timing hat, wird eben gefressen.

+++ “Das wird nichts” – 7 große Erfindungen, an die am Anfang niemand geglaubt hat +++