✨ AI Kontextualisierung

Google, Facebook, Smartphone, Computer, Kickstarter. Das Silicon Valley ist zuverlässig darin, uns neue Technologien zu geben, ohne die wir uns das Leben wenig später kaum mehr vorstellen können. Hard- und Software, die in dieser innovativsten Region konzipiert wurden, bestimmen wie wir kommunizieren, einkaufen, Informationen abrufen und konsumieren . Das Silicon Valley schuf ganze Industrien. Und die machten neue Berufsbilder erforderlich. Gleichzeitig aber nimmt das Silicon Valley. Nicht nur unser Geld, sondern auch Arbeitsplätze. Technologische Änderungen führen immer zu Änderungen am Arbeitsmarkt. Uber bedroht Taxifahrer, Airbnb die Tourismusbranche, Kickstarter, Square und Bitcoin die Finanzdienstleister. Klar, solche Änderungen hat es immer gegeben.

+++ Mario Herger: “Österreich ist Nörgelweltmeister” +++

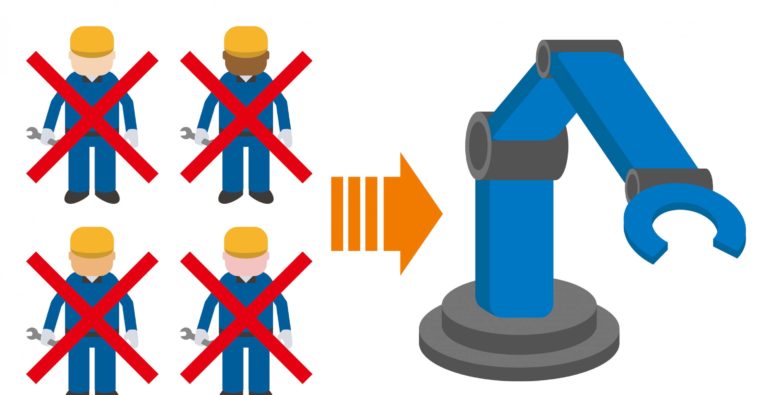

47 Prozent der Arbeitsplätze werden verschwinden

Vor zweihundert Jahren etwa, waren fast vier von fünf Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Heute ist es gerade mal einer von hundert. Diese Änderung ging aber vergleichsweise langsam voran. Jedes Jahr verringerte sich die Zahl um ein halbes bis ein Prozent. Es kam nicht zu diesen dramatischen Änderungen, die wir heute erleben und die uns teilweise noch gar nicht bewusst sind. Forschern der Oxford University zufolge werden innerhalb weniger Jahre 47 Prozent aller Arbeitsplätze verschwinden und die Menschen durch Maschinen abgelöst werden. Dabei sprechen wir hier nicht von Jobs mit geringen Qualifikationsanforderungen. Wir reden von Rechtsanwälten, Ärzten, Buchhaltern und Computerprogrammierern. Das sind alles Berufsgruppen, die lange Ausbildungszeiten verlangen, in der Gesellschaft hoch angesehen sind, und entsprechende Gehälter bringen.

KI übertrifft Menschen in immer mehr Feldern

Man nehme Watson, das von IBM erstellte Künstliche-Intelligenz-System, das vor einigen Jahren den Schachweltmeister besiegte und im TV-Wissensspiel Jeopardy die besten menschlichen Spieler besiegte. Vor wenigen Wochen erstellte es zum ersten Mal eine Diagnose zu einem Patienten, die genauer war, als menschliche Ärzte sie stellen konnten. Googles Go-Computer AlphaGo besiegte den südkoreanischen Go-Weltmeister diesen Februar nicht nur mit 4:1, sondern auch in einer Weise die die Go-Welt erstaunte. Die Maschine machte Züge, die ein menschlicher Spieler nie zuvor gemacht hatte und die die Go-Community nun von der Maschine lernt. Ein KI-System, das einen Kampfjet steuerte, ließ in einer Kampfflugsimulation einem Top-Piloten keine Chance.

Mit der Entwicklung kamen Ideologien

Dass uns Maschinen ersetzen ist nichts Neues. Traktoren und Erntemaschinen ersetzten die manuelle Arbeit der Knechte und Mägde, Baumaschinen die der Bauarbeiter. Und Roboter sind in Fertigungsprozessen schneller, präziser und unermüdlicher als Arbeiter. Die positive Seite davon ist, dass das alles zu einem nie gekannten Wohlstand aller Gesellschaften weltweit geführt hat. Diese Entwicklungen gingen aber auch nicht ohne Unbehagen vor sich. Im 19. Jahrhundert entstanden politische Ideologien, die das Verhältnis von Kapitalbesitzern und Arbeitnehmern beeinflussen wollten. Im Gegensatz zu den Hoffnungen der Erfinder, brachten sie oft Nachteile für große Bevölkerungsteile. „Maschinenstürmer“, „Umverteilung“, „Maschinensteuer“ oder „Ausbeutung“ sind Begriffe die damals geprägt wurden und im 21. Jahrhundert nach wie vor im Diskurs vorkommen. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht.

„Es droht ein Tsunami an Maschinen und KI-Systemen, die uns ersetzen und wegen denen weniger menschliche Arbeitskraft benötigt wird.“

Die wichtigste Lektion im Silicon Valley: Die Welt hat sich geändert

Vor einigen Monaten war ich mit ein paar europäischen Parlamentariern im Silicon Valley unterwegs. Sie waren gekommen um zu lernen, was das Silicon Valley technologisch und unternehmerisch so herausstechend machte. Im Gespräch im Auto echauffierte sich einer der konservativen Parlamentarier über Leute, die Leistungen erwarten, aber selbst nichts dazu beitragen wollen. “Wenn man nicht arbeiten will, dann kriegt man eben kein Geld!” war die Quintessenz. Dabei verpasste dieser Parlamentarier die wichtigste Lektion seines Besuchs im Silicon Valley: Die Welt hat sich geändert. Es droht ein Tsunami an Maschinen und KI-Systemen, die uns ersetzen und wegen denen weniger menschliche Arbeitskraft benötigt wird. Sehen wir uns nur die Autoindustrie an. Diese recherchiere ich für mein kommendes Buch “Der letzte Führerscheinneuling” gerade ausführlich. Und die Zahlen und Fakten zeigen, wie weit die Entwicklungen bereits vorangeschritten sind.

+++ Silicon Valley – Das Tal der Einhörner +++

In Deutschland werden eine halbe Million LKW-Fahrer überflüssig

Selbstfahrende Fahrzeuge brauchen keine Fahrer. Damit werden alleine in Deutschland 540.000 Lastwagenfahrer bis 2030 überflüssig, in den USA über drei Millionen. Hunderttausende Taxifahrer und Chauffeure ebenso. Autonome Fahrzeuge, die sich an Regeln halten brauchen keine Verkehrspolizisten oder Verkehrsrichter mehr. Wenn solche Autos sicherer fahren und weniger Unfälle verursachen, dann fallen die Jobs von Mechanikern und Krankenpflegern weg, die heute weltweit 10 Millionen Verletzte und 1,2 Millionen Verkehrstote versorgen müssen. Sie benötigen weniger Infrastruktur wie Straßen und Parkplätze. Davon ist die Baubranche betroffen.

„Kutscher um 1900 konnten noch auf den Chauffeurberuf umsatteln, aber was machen LKW- und Taxifahrer mit selbstfahrenden Fahrzeugen?“

E-Mobility und Sharing kosten weitere Jobs

Auch die Autoherstellung selbst wird hart getroffen. Ein Achtzylindermotor besteht aus 1.200 Einzelteilen. Rechnet man die Teile von Getriebe, Abgasanlage und Tank hinzu, dann kommt man auf 2.000 Teile die zusammengesetzt und gewartet werden müssen. Elektrische Fahrzeuge haben weniger als zwei Dutzend bewegliche Teile. Dadurch wird ein Drittel aller in der Automobilindustrie Beschäftigten überflüssig, die heute allesamt mit Motorteilen arbeiten. Und wir können diese Motorexperten nicht einfach auf Batteriechemie umschulen. Kutscher um 1900 konnten noch auf den Chauffeurberuf umsatteln, aber was machen LKW- und Taxifahrer mit selbstfahrenden Fahrzeugen? Dabei sind die Jobverluste durch Sharing-Modelle noch gar nicht berücksichtigt. Nach Vorhersagen könnte durch Uber, Zipcar und Co. die Anzahl der Autos auf den Straßen um zwei Drittel bis neun Zehntel verringert werden.

Jobverluste werden diesmal nicht ausgeglichen

Eines ist klar: Diese Änderungen kommen schnell. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass bis 2030 drei Viertel dieser automobilrelevanten Jobs verloren gehen werden. Wir sprechen vom Verlust einer halben Million Arbeitsplätze in der Autoherstellung, alleine durch die Einführung von selbstfahrenden, elektrischen Ubers. Und das ist nur eine Branche, eine Industrie. Gleichzeitig ist nicht zu erkennen, dass durch die neuen Technologien Jobs in einem Maße geschaffen werden, die die Jobverluste ausgleichen werden. In der Vergangenheit war das oft der Fall, heute aber scheinen sich Experten einig, dass es diesmal anders sein wird.

„Niemand kann behaupten, dass diese Menschen nicht arbeiten wollen. Sie sind arbeitswillig, aber es wird einfach keine Arbeit geben.“

Wir stehen vor einer in der menschlichen Geschichte beispiellosen Umwälzung in der Arbeitswelt, die nicht nur gering qualifizierte, sondern hoch angesehene Berufsgruppen betreffen wird. Niemand kann behaupten, dass diese Menschen nicht arbeiten wollen. Sie sind arbeitswillig, aber es wird einfach keine Arbeit geben. Was sollen sie machen? Was machen wir mit ihnen?

„Das 21. Jhd. erfordert Lösungen, die nicht aus dem 19. Jhd. stammen“

Politik und Gesellschaft stehen vor einer immensen Herausforderung. Einige der Probleme, die uns heute beschäftigen, sind bereits Vorboten dieser digitalen Revolution. Wir müssen eine Diskussion zu Lösungen für das 21. Jahrhundert führen, die losgelöst ist von den ideologischen Diskussionen des 19. Jahrhunderts. Es hilft nicht mehr reflexartig mit Begriffen wie „Klassenkampf“ und „Maschinensteuer“ um sich zu werfen. Wir müssen verstehen, dass das 21. Jahrhundert sich grundlegend vom 19. unterscheidet. Das 21. Jahrhundert erfordert Lösungen, die nicht aus dem 19. Jahrhundert stammen, sondern aus dem 21. Jahrhundert. Bei den Fragen ist es schließlich auch so.

+++ 5 Trends, die unsere Zukunft für immer verändern werden +++

Grundeinkommen könnte die Lösung sein

Das Silicon Valley gibt und das Silicon Valley nimmt. Wenn wir nicht aufpassen und uns nicht jetzt mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, dann verschlimmern wir unsere Situation. Die Schweiz ist da bereits einen Schritt weiter. Dort gab es dieses Jahr bereits eine breitere Diskussion zu einem Grundeinkommen, das eine mögliche Lösung für diese fundamentalen Änderungen sein könnte. Dieses Jahr wurde es noch mit breiter Mehrheit abgelehnt. Aber auch hier in Österreich sollten wir diese Diskussion beginnen. Ernsthaft, aufrichtig und mit der Bereitschaft die Ideologie aus dem 19. Jahrhundert beiseite zu legen, einen Schritt zurück zu nehmen, den Blick auf das größere ganze werfen, und Antworten aus dem Heute für die Menschen von heute und morgen zu finden.

Zur Person: