✨ AI Kontextualisierung

*Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Ausgabe unseres Printmagazins. Eine Downloadmöglichkeit findet sich am Ende des Artikels.

Wie schmeckt der perfekte Käse? Eva Sommer muss lachen. Die gebürtige Steirerin hat über 20 Jahre keinen Käse mehr gegessen. Sie lebt seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten vegan. “Mit 15 Jahren habe ich einfach aufgehört, Käse zu essen. Aber schon als Kind mochte ich keinen Käse“, sagt Sommer. Mittlerweile habe sich ihr Geschmack aber verändert, wie sie im Büro ihres Wiener Startups Fermify im Gespräch mit brutkasten erzählt.

Das Unternehmen ist am Wiener Stadtrand, im 21. Bezirk, in einem Industriegebäude angesiedelt. Von außen lässt sich nur sehr schwer erahnen, dass hier an der Disruption der weltweiten Milchwirtschaft gearbeitet wird. Lediglich ein kleines Schild mit Firmenlogo auf einem Maschendrahtzaun zeugt davon, dass in dem schmucklosen Gebäude eines der wichtigsten Food-Startups aus Österreich untergebracht ist.

Im Inneren beherbergt das Gebäude auf zwei Stockwerken zahlreiche Bioreaktoren, ein Forschungslabor und Büroräumlichkeiten. Als Besucher muss man eine Schutzbrille und einen weißen Labormantel tragen – Sicherheit geht vor. Durch das Gebäude verlaufen nämlich Leitungen mit heißem Dampf, wie ein Mitarbeiter vor dem Gespräch mit Eva Sommer anmerkt. Auch die Gründerin selbst trägt weißen Kittel und Schutzbrille. Stolz (und etwas aufgeregt) führt sie uns durch das Gebäude. Im unteren Stockwerk befinden sich die Bioreaktoren. Einer von ihnen wurde von einem Schweizer Anlagenbauer speziell für Fermify gefertigt. Erst am Vortag war er angeliefert worden. Ganz nach dem Motto „Work in Progress“ kommen jede Woche neue Maschinen und Apparaturen hinzu. Sie werden benötigt, um Sommers Vision Wirklichkeit werden zu lassen: Mit ihrem 30-köpfigen Team möchte sie den weltweiten Markt für veganen Käse revolutionieren.

Das Problem mit veganem Käse

Ihrer ambitionierten Vision liegt, wie bei Startups üblich, ein klar definiertes Problem zugrunde. Die Gründerin bringt es sehr nüchtern auf den Punkt: „Veganer Käse schmeckt einfach nicht gut.“ Sommer spricht den derzeit am Markt erhältlichen pflanzenbasierten Käse an – dieser erreicht nicht den Geschmack und die Textur von traditionellem Käse aus Kuh-, Ziegen- oder Schafsmilch.

Die Produkte schmecken häufig künstlich, oft haben sie eine gummiartige oder sandige Textur. Zudem schmelzen sie nicht so gut wie Milchkäse. Das ist ein Problem, insbesondere beim Überbacken von Speisen wie Pizza oder Toasts. “Die Consumer Acceptance gegenüber veganem Käse ist aktuell sehr gering. Die große Masse an Flexitariern kann man mit derartigen Produkten nicht überzeugen“, so Sommer.

Erst Ende April stellte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) veganen Käsealternativen ein schlechtes Zeugnis aus: Die meisten Käse-Ersatzprodukte gehören laut der Studie zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Beim NutriScore, der Nährwerttabelle, schneiden sie vielfach schlechter ab als Milchprodukte. Insgesamt wurden 162 vegane Käse Alternativen getestet – und nur 28 Erzeugnisse wurden als „gut“ eingestuft.

Die Precision-Fermentation-Technologie

Sommer beschreibt die bestehenden Produktionsmethoden für veganen Käse als eine Art „Bottleneck“, den es zu lösen gelte. Und hier kommt die Lösung von Fermify ins Spiel: Sie nennt sich Precision Fermentation. Mikroorganismen wird dabei ein Kaseinprotein von Kühen eingeimpft. In einem weiteren Schritt produzieren diese „programmierten Bakterien“ Milchproteine: „Im Prinzip stellen wir Milchproteine her, halt einfach ohne Kühe“, so Sommer.

Der Ansatz der Precision Fermentation ist nicht neu – ursprünglich stammt er aus der biopharmazeutischen Branche, um Enzyme herzustellen. Seit ein paar Jahren findet er auch Anwendung in der Lebensmitteltechnologie. Als Beispiel nennt Sommer die Herstellung von Aromastoffen. Für die Produktion von veganem Käse wurde der Ansatz bislang aber noch nicht genutzt. Das hat auch einen Grund: „Precision Fermentation in der Lebensmittelindustrie ist wahnsinnig kostenintensiv. Hier kommen wir mit Fermify ins Spiel: Wir optimieren die Prozesse und machen sie Partnern in der Lebensmittelindustrie zugänglich.“

Im Zentrum steht eine digitale Produktionsplattform. Ein Digital Twin überwacht dabei kontinuierlich den Produktionsprozess. So kann sichergestellt werden, dass in den Bioreaktoren alles im kontrollierten Rahmen abläuft. Für die Technologie hat Fermify bereits zahlreiche Patente eingereicht. Zudem läuft auch ein entsprechendes Zulassungsverfahren durch die U.S. Food & Drug Administration (FDA) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).

Das Geschäftsmodell

Und Sommer hat sich ein klar definiertes Ziel gesetzt: Bis 2027 soll sich veganer Käse mithilfe der Technologie zum gleichen Preis produzieren lassen wie sein tierisches Pendant. Langfristig sollen die Kosten gar niedriger werden. Den Käse wird Fermify jedoch nicht selbst produzieren. Sommer „Unser Businessmodell sieht so aus, dass unsere Kunden diese Kasein-Milchproteine selbst inhouse herstellen können. Wir liefern ihnen den Prozess und alles, was sie dafür benötigen; angefangen von Software über Stämme bis hin zum Medium.“

Eigentlich hätte ich bereits in Pension gehen können. Nun stehe ich jeden Tag zwischen vier und fünf Uhr in der Früh auf, um in Ruhe über meine Entscheidungen reflektieren zu können.

Eva Sommer

Für die benötigten Maschinen möchte das Startup mit Anlagenbauern kooperieren. Über eine Provision für jede verkaufte Anlage soll zudem ein weiterer Revenue-Stream entstehen. Die Prozesstechnologie wird wiederum über ein Lizenzmodell vertrieben. “Unsere Module werden 20.000 Liter groß sein und lassen sich je nach Bedarf erweitern“, so Sommer. Derzeit arbeitet Fermify an der Errichtung einer 200-Liter Anlage. Dementsprechend gibt es in Bezug auf die technische Skalierung noch viel Potenzial. Damit der Businessplan aufgeht, müssen die Maschinen. künftig möglichst einfach zu bedienen sein. „Wir verfolgen ein klares Ziel: Künftig sollen unsere Kunden keine hochkarätigen Wissenschaftler mehr benötigen, um die Anlagen zu betreiben. Einfache Techniker müssen dafür auch ausreichen“, sagt Sommer.

Der internationale Zukunftsmarkt

Zur Zielgruppe von Fermify zählen in erster Linie Molkereien. Die Nachfrage ist laut Sommer gegeben: So haben mittlerweile über 80 Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie ihr Interesse an einer Zusammenarbeit angekündigt. Anfragen kommen aus der ganzen Welt, unter anderem aus Europa, den USA, Singapur und Japan. Entsprechend viel ist Sommer unterwegs, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.

Während des Gesprächs verrät sie, dass sie bereits ihre nächste Geschäftsreise nach Japan plant. Allein im letzten Jahr war sie dreimal dort. Sommer versucht so, ihr privates Fernweh mit ihrem Beruf zu verbinden: „Wenn ich gestresst bin, entscheide ich mich manchmal spontan, wegzufliegen. Dabei komme ich auch auf neue Gedanken.” Auf ihren Reisen zu potenziellen Partnern oder Kunden wird sie manchmal auch von ihrer Hündin begleitet.

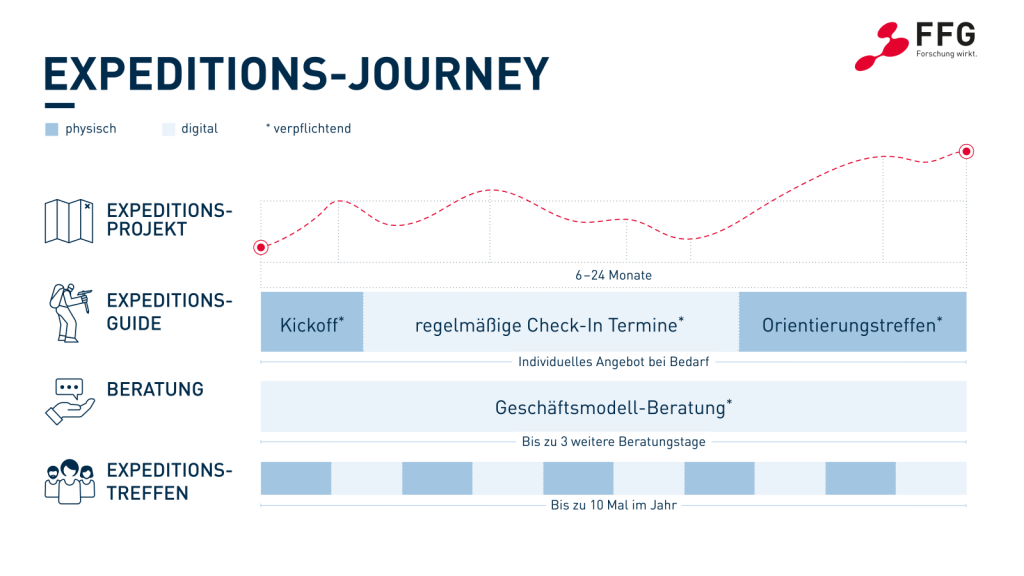

International ist auch ihr Team aufgestellt: Am Standort Wien arbeiten über 13 unterschiedliche Nationalitäten. Dazu zählen weltweit führende Spezialist:innen für Precision Fermentation, etwa aus den USA oder Chile. Zudem unterhält Sommer enge Beziehungen zu Universitäten aus ganz Europa, um an die nötigen Talente im Bereich Food Science zu kommen. Trotz der globalen Ausrichtung will Sommer mit Fermify in Österreich bleiben: „Wir haben ideale Rahmenbedingungen und erhalten auch von der Austria Wirtschaftsservice und der FFG sehr gute Unterstützung.“

Die Rolle der Landwirte

Fermifys Vision, die weltweite Milchwirtschaft auf den Kopf zu stellen, wirft jedoch auch eine grundlegende Frage auf: Welche Rolle werden Landwirte künftig in dieser neuartigen Wertschöpfungskette einnehmen? Die Befürchtung, dass sie mit der neuen Produktionsmethode ihre Erwerbsgrundlage verlieren, kann Sommer nicht nachvollziehen: “Es wird immer jemanden benötigen, der Zucker herstellt. Nur so können wir die benötigten Proteine erzeugen.“ Und sie merkt an: „Die ganze Energie, die jetzt in Kühe fließt, können wir uns im Prinzip sparen. Mit Fermify wandeln wir Zucker in Proteine um – nichts anderes macht eine Kuh auch.“ Der Ansatz von Fermify bietet einen weiteren Vorteil: So können künftig Milchproteine in Regionen produziert werden, in denen aktuell die Viehzucht nur mit sehr großem Energieaufwand möglich ist. “Im Mittleren Osten stehen die Kühe in gekühlten Hallen. Das ist nicht wirklich nachhaltig“, sagt Sommer.

Ihr Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf Fermify – Sommer ist auch als Investorin aktiv. Zum Portfolio zählt beispielsweise das Wiener Foodtech-Startup Revo Foods. Das Unternehmen entwickelt vegane Fischalternativen und möchte künftig die Prozesstechnologie an B2B-Kunden in der Lebensmittelindustrie vertreiben (brutkasten berichtete).

Sommers persönlicher Antrieb

Strengere Klimaschutzvorschriften und die gestiegene Nachfrage nach klimaschonenden Produkten sind auch ein Grund, warum Molkereien global nach Alternativen suchen. Auf ihnen lastet ein enormer Innovationsdruck. „Für Fermify steht Nachhaltigkeit an erster Stelle“, sagt Sommer. Für sie persönlich ist Klimaschutz jedoch nur ein positiver Nebeneffekt ihrer Arbeit vielmehr geht es ihr um Tierrechte. Bereits im Teenageralter setzte sie sich aktiv für Tierschutz ein.

Als sie mir Shares angeboten haben, wusste ich nicht, was Shares sind. Ich wusste eigentlich gar nichts über Startups.

Eva Sommer

“Mit Fermify möchte ich nicht reich werden. Mein Interesse ist es, Tiere aus der Food-Value-Chain zu bekommen“, so Sommer. Ihr Engagement bezeichnet die Gründerin als „Effektiven Altruismus“. Der Begriff wird auch in der Tierrechtsbewegung verwendet. Tierleid zu reduzieren erachtet diese als eine wichtige moralische Priorität. Im Zentrum stehen kosteneffektive Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Eine persönliche Kosten-NutzenRechnung dazu stellt auch Sommer an: „Wenn ich acht Stunden auf der Straße stehe, kann ich vielleicht eine Person überzeugen, dass sie keinen Käse mehr aus Kuhmilch kauft. Wenn ich aber ein Produkt entwickle, das gar keine Kühe mehr braucht, habe ich viel mehr bewegt.“

Ihr Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf Fermify – Sommer ist auch als Investorin aktiv. Zum Portfolio zählt beispielsweise das Wiener Foodtech-Startup Revo Foods. Das Unternehmen entwickelt vegane Fischalternativen und möchte künftig die Prozesstechnologie an B2B-Kunden in der Lebensmittelindustrie vertreiben.

Sommers Weg ins Unternehmertum

Eine Karriere als Seriengründerin und Investorin hat die heute 34-jährige Sommer nie angestrebt. Sie blickt auf einen für die Startup-Szene durchaus ungewöhnlichen Lebenslauf zurück: Mit 15 Jahren flog sie von der Schule; damals wurde sie auch vegan und begann, sich für Tierrechte zu engagieren. Mit 18 Jahren wurde sie Mutter. Nach einer Lehre holte sie auf dem zweiten Bildungsweg die Matura nach, später folgte ein Studium der Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur und der Technischen Universität in Wien.

“Nach der Matura habe ich mich entschlossen, Biotechnologie und Food Science zu studieren, weil es damals eben noch kaum Fleisch- und Milchalternativen am Markt gab“, erzählt Sommer. In der Forschung wollte sie aber nicht bleiben – ihr in Tagen, Nächten und Wochenenden in der Bibliothek gesammeltes Wissen sollte in konkrete Produkte überführt werden.

“Ich habe angefangen, auf LinkedIn Postings zu verfassen. Mein Ziel war es, im Cultivated-Meat-Bereich zu arbeiten.“ Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Talenten war am Markt bereits damals hoch: „Ohne mich irgendwo zu bewerben, habe ich innerhalb von zwei Wochen zwölf Jobangebote bekommen.“

Das Leben nach dem Exit

Ein Angebot kam aus Belgien. Sommer: „Ich wurde von einem belgischen Startup für Cultivated Meat gefragt, ob ich ins Gründerteam kommen möchte.“ Das Angebot nahm sie 2019 an. “Als sie mir Shares angeboten haben, wusste ich nicht, was Shares sind. Ich wusste eigentlich gar nichts über Startups.“

Ihre Anteile an Peace of Meat, so der Name des Unternehmens, sollten sich bezahlt machen: Nur eineinhalb Jahre nach der Gründung wurde das Startup für 15 Millionen Euro an das israelische Unternehmen MeaTech 3D verkauft, das heute Steakholder Foods heißt. „Eigentlich wollte ich danach gar nicht mehr arbeiten“, so Sommer.

Das Leben genießen und nichts machen Das konnte sie dann aber doch nicht. Es folgten erste Investments in Food-Startups. Dann startete sie auch als Consultant für größere Unternehmen in der Lebensmittelindustrie. “In dieser Zeit habe ich festgestellt, wie schwer sich große Unternehmen damit tun, neue Technologien zu entwickeln.“ Dazu zählte auch die Entwicklung von veganem Käse.

An die Gründung von Fermify dachte Sommer damals allerdings noch nicht. Dies sollte sich je doch mit einem Anruf ihres ehemaligen TU-Professors Christoph Herwig ändern. Er verfügt über 30 Jahre wissenschaftliche Erfahrung; im Bereich Bioprocess Engineering gilt er als Koryphäe. “Christoph hat mich im September 2021 gefragt, ob wir gemeinsam etwas im Food-Bereich umsetzen wollen. Wir wussten bereits, dass wir etwas im B2B-Bereich machen, weil B2C nicht unsere Stärke ist.“ Zwei Monate später wurde Fermify als Unternehmen gegründet. Sommer arbeitete fortan mit ihrem ehemaligen Professor gemeinsam im Labor.

Vorliebe fürs Fundraising

Die erste Finanzierungsrunde sollte nicht lange auf sich warten lassen: Nach einer Bootstrapping Phase folgte 2022 die Pre-Seed-Runde für das Unternehmen. “Die erste Runde war sehr leicht zu closen. Die Investoren wollten eigentlich gar nicht wissen, was wir machen – sie haben einfach gesagt: ‚Wir investieren in euch!‘ Mein erster Exit war dafür wohl eine gute Voraussetzung“, schildert Sommer. Damals agierte das Unternehmen noch fernab der Öffentlichkeit. Spätestens im Mai 2023 änderte sich dies jedoch: Fermify kommunizierte eine viereinhalb Millionen Euro schwere Seed-Finanzierungsrunde (brutkasten berichtete).

Die Investoren wollten eigentlich gar nicht wissen, was wir machen. Die haben einfach gesagt: ‚Wir investieren in euch!‘

Als Lead-Investor beteiligte sich damals der renommierte ClimateTech-Fonds Climentum Capital; und auch Fund F von Female Founders, der in weibliche Gründerteams investiert, nutzte die Investmentmöglichkeit. Drei Monate später wurde die Runde um eineinhalb Millionen Euro erweitert – als Investoren beteiligten sich damals Cremer, ein weltweiter B2B-Lieferant von pflanzlichen Rohstoffen, und Interfood aus den Niederlanden, das ein globales Molkerei-Netzwerk betreibt.

Aktuell reicht der Runway für rund ein Jahr aus. Im Herbst 2024 möchte Sommer die nächste Finanzierungsrunde vorbereiten: „Fundraising macht mir enorm viel Spaß. Jedes Mal, wenn ich mit Investoren spreche, lerne ich etwas über unser Unternehmen dazu“, sagt sie. Das Leben als Gründerin, Investorin und Mutter erfordert aber auch viel Disziplin. Um im Sinne des Effektiven Altruismus möglichst viel Impact zu erzielen, muss auch der eigene Lebensstil angepasst werden „Eigentlich hätte ich bereits in Pension gehen können“, sagt Eva Sommer. Doch sie entschied sich, größer zu denken: „Nun stehe ich jeden Tag zwischen vier und fünf Uhr in der Früh auf, um in Ruhe über meine Entscheidungen reflektieren zu können.“