✨ AI Kontextualisierung

Das niederländische Unternehmen CFLW Cyber Strategies BV und die österreichische Iknaio Cryptoasset Analytics GmbH haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um besser auf kriminelle Entwicklungen im Dark Web zu reagieren.

Iknaio analysiert Kryptoströme

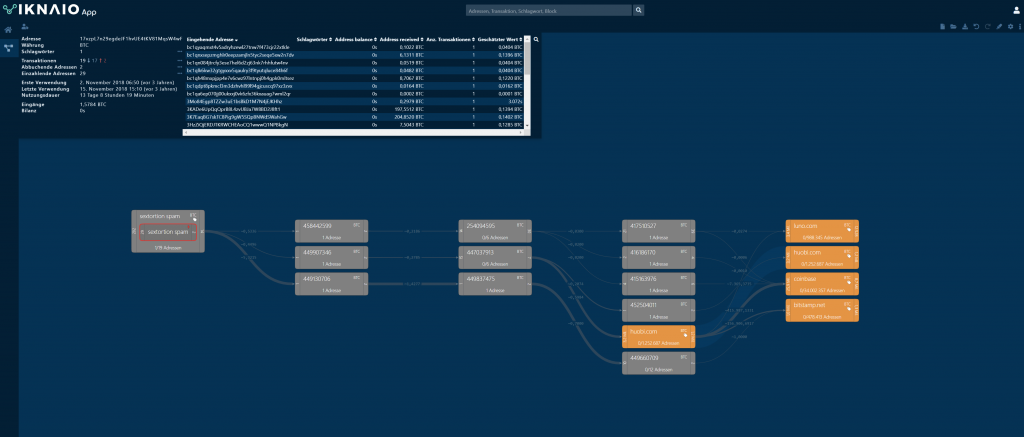

Das 2021 gegründete Wiener Startup bietet operative Dienstleistungen rund um die Open-Source-Analyseplattform GraphSense an. Sie besteht aus einer API für forensische Aufgaben und einem interaktiven Dashboard, das es den Nutzern ermöglicht, Kryptoasset-Ströme zu visualisieren und zu verstehen.

Iknaio bietet diese Dienste Ermittlern von nationalen Behörden, Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsunternehmen und der Zahlungsindustrie an, um sie dabei zu unterstützen, kriminell relevante kryptobasierte Transaktionen im Detail aufzudecken und zu verfolgen.

„Bei uns geht es darum, Zahlungsströme nachzuvollziehen“, erklärt Karl Zettl, Mitbegründer und CEO von Iknaio. „„Ausgehend von verdächtigen Kryptowährungsadressen kann der Transaktionsfluss visualisiert oder voll automatisch berechnet werden. Für Ermittler ist es oft relevant, wann das Geld den Kryptospace verlässt, über sogenannte ‚Exchanges‘. Wir besitzen Daten darüber, welche Kryptowährungsadressen diesen ‚Exchanges‘ zugeordnet werden können. Unsere Lösung lebt davon, dies grafisch oder voll automatisch aufzubereiten. Mit Annotationen von Drittanbietern können wir zusätzliche wertvolle Informationen unseren Kunden zur Verfügung stellen.“

Kooperation mit CFLW

Einer dieser Drittanbieter ist CFLW. Das Unternehmen wurde 2019 als F&I-Ausgründung der niederländischen Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung (TNO) gegründet und bietet einen Nachrichtendienst an: den Dark Web Monitor.

Jener basiert auf langjähriger operativer Erfahrung in der internationalen Sicherheitsgemeinschaft, Wissen über neue Technologien und einer nutzerorientierten Co-Creation-Strategie. Weltweit nutzen ihn Strafverfolgungsbehörden, Cyber-Agenturen und Fintech-Unternehmen.

Nun wird der Dark Web Monitor von CFLW mit der Kryptoasset-Analytik des Wiener Startups kombiniert.

„Der Dark Web Monitor unterstützt bei der Überwachung vom Dark Web und extrahiert dabei unter anderem Kryptowährungsadressen, die auch bei schwerem Betrug eine wesentliche Rolle spielen. Mit der Kooperation können die Stärken beider Unternehmen, sprich die Information zu Kryptowährungsadressen und die Transaktionsanalyse kombiniert werden, um etwa Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungen zu erleichtern“, führt Zettl weiter aus.“

Der Kampf gegen Cyber-Crime

Internetkriminalität entwickelt sich schnell weiter, wird immer raffinierter und kann, laut Zettl, Auswirkungen auf die Gesellschaft in einem noch nie dagewesenen Ausmaß haben, wenn Ermittler nicht die passenden Werkzeuge besitzen, um diese einzudämmen.

Daher benötigen Ermittler grenzüberschreitende Zusammenarbeit und kontinuierliche Innovation, um hier den Kampf aufrechtzuerhalten und Verbindungen zu erkennen.

„Wenn Strafverfolgungsbehörden mit dem Dark Web Monitor z.B. Kinderpornoseiten überwachen, bei denen Kryptowährungsadressen hinterlegt sind, können sie in Zukunft direkt die Transaktionsanalyse anstoßen und den Transaktionsfluss bis bin hin zu ‚Exchanges‘ nachvollziehen. Das wird die Ermittlungen erheblich beschleunigen“, so Zettl weiter.

Europäische Lösung nötig

Der Gründer zeigt sich überzeugt, dass es eine europäische Lösung mit voller Datenhoheit braucht, um Ermittler bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität zu unterstützen. Da sie sich schnell weiterentwickele, müssen man mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, um Spitzentechnologie zu liefern.

„Gemeinsam mit CFLW sind wir in der Lage, unseren Kunden eine nahtlose Schnittstelle zur Lösung verschiedener Probleme zu bieten. Wir sind überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt zur erfolgreichen Bekämpfung der Cyberkriminalität ist“, sagt er.

Co-Creation-Ansatz im Kampf gegen Kinderpornographie und Krypto-Crime

Auch Mark van Staalduinen, geschäftsführender Direktor des CFLW, sticht in die gleiche Kerbe, wenn er betont, dass die digitale Innovation in der EU noch nie so spannend wie heute war.

„Gleichzeitig können Online-Räume als eine Erweiterung der Gesellschaft verstanden werden, und die Strafverfolgungsbehörden müssen über die notwendigen Instrumente verfügen, um wirksam auf Online-Bedrohungen zu reagieren. In dieser Hinsicht ermöglicht dieser Co-Creation-Ansatz sowohl dem CFLW als auch Iknaio, ein tieferes Verständnis für die Arbeit des jeweils anderen zu erlangen, was uns in die Lage versetzt, technologische Durchbrüche für einen sichereren Cyberspace zu entwickeln.“