✨ AI Kontextualisierung

Filme bereiten uns schon länger auf die Frage vor, ab wann denn Künstliche Intelligenz (KI) – etwa in einem Roboter, weil das schöner zu erzählen ist – Entscheidungen so umfassend treffen können wird, dass sie Menschen darin gleicht oder sogar überragt. Hollywood ist uns da immer ein Stück voraus. Und doch gab es jüngst zwei spannende Entwicklungen, die uns daran erinnern, dass wir uns diesem Punkt Schritt für Schritt annähern.

Künstliche Intelligenz errechnet mit ihren neuronalen Netzen Entscheidungen auf Basis erlernter Muster und trifft diese dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. In manchen („narrow ai„) Bereichen tut sie das schon erstaunlich gut. Zum Beispiel, wenn es um Innovation bei Pharmazeutika geht, etwa im Erfinden neuer Wirkstoffkombinationen oder Methoden, diese herzustellen.

Wenn eine menschliche Intelligenz etwas Neues erfindet, kann sie diese Erfindung mittels Patent schützen. Bei einem Antrag wird dabei die „technische Erfindung“ geprüft, auf Basis folgender Eingaben:

- Eine technische Beschreibung der Geschäftsidee

- Patentansprüche (Schutzumfang Ihres Patents)

- Zeichnungen der Idee (falls notwendig)

- eine Zusammenfassung der Geschäftsidee (nicht länger als 1.500 Zeichen) sowie

- eine Erfinderbenennung der Idee

Sie sehen vermutlich schon das mögliche Problem. Wenn eine Künstliche Intelligenz etwas erfindet, dann hat „sie“, flapsig formuliert, Probleme beim Antragstellen.

Zwar braucht es für eine technische Erfindung fast ausschließlich Intelligenz (nicht definiert ob künstlich oder human), diese aber zu schützen, ist sprachlich und implizit formell nur Menschen möglich. Denn weder hat eine KI einen Namen, noch eine Adresse, noch durchsetzbare Persönlichkeitsrechte.

Zwei Patentanmeldungen durch KI erstmals akzeptiert

Ein kleiner Meilenstein in der Evolution künstlicher Intelligenz ist das folgende Ereignis schon. Hätten Maschinen emotionale Bedürfnisse wie Menschen, sie würden jetzt wohl darauf anstoßen wollen. Das Artificial Inventor Project hat folgenden Durchbruch erzielt, basierend auf seinem „Creative Neural Network“-Ansatz: Eine Patentbehörde akzeptierte erstmals in der Geschichte eine Patentanmeldung, in der ausschließlich eine KI als Erfinder gelistet wird. (Hier der Antrag im Detail)

Der Bundesgerichtshof entschied nach Einsprüchen zudem, dass KI auch ein Erfinder sein könne und Patentanmeldungen damit möglich sein müssen. Die Anerkennung zum Patent steht allerdings noch aus.

Am Europäischen Patentamt war ein vergleichbarer Versuch gescheitert, da die Patentbeamten aus dem Formalkriterium, das einen Erfinder mit Name und Anschrift vorsieht, ableiteten, dass dies eine KI nicht erfüllen könne. Das mag historisch begründbar sein. Es scheint aber heute nicht mehr konsistent zu sein, wenn nun auch eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, eine Erfindung hervorzubringen. Denn wieso sollte „der Urheber einer Erfindung“, überspitzt gesagt, zusätzlich wohnen, weinen oder Auto fahren können?

Natürlich wird es komplizierter bei der Frage, wer denn die Rechte des Patentinhabers dann halten und nötigenfalls durchsetzen könnte. Schöpfungen durch Maschinen sind derzeit in den meisten Ländern nicht schutzfähig, auch nicht in den sonst technisch progressiveren USA. Dazu braucht es „natürliche Personen“. Nur, welche Person setzt man denn für eine bahnbrechende Erfindung ein, wenn diese (autonom) von einer KI entwickelt wurde? Den Entwickler dieser KI oder mehrere Entwickler? Aber sie waren ja die Schöpfer der KI und nicht der „Schöpfungen, die die KI selbst hervorbringt“.

Unternehmen (etwa aus der Pharmaindustrie), die KI für Erfindungen einsetzen, fürchten jedenfalls um Wettbewerbsverzerrungen, wenn nicht die wahren Urheber von Erfindungen benannt werden dürfen (also das KI-System XY), sondern die „menschlichen Entwickler der KI“.

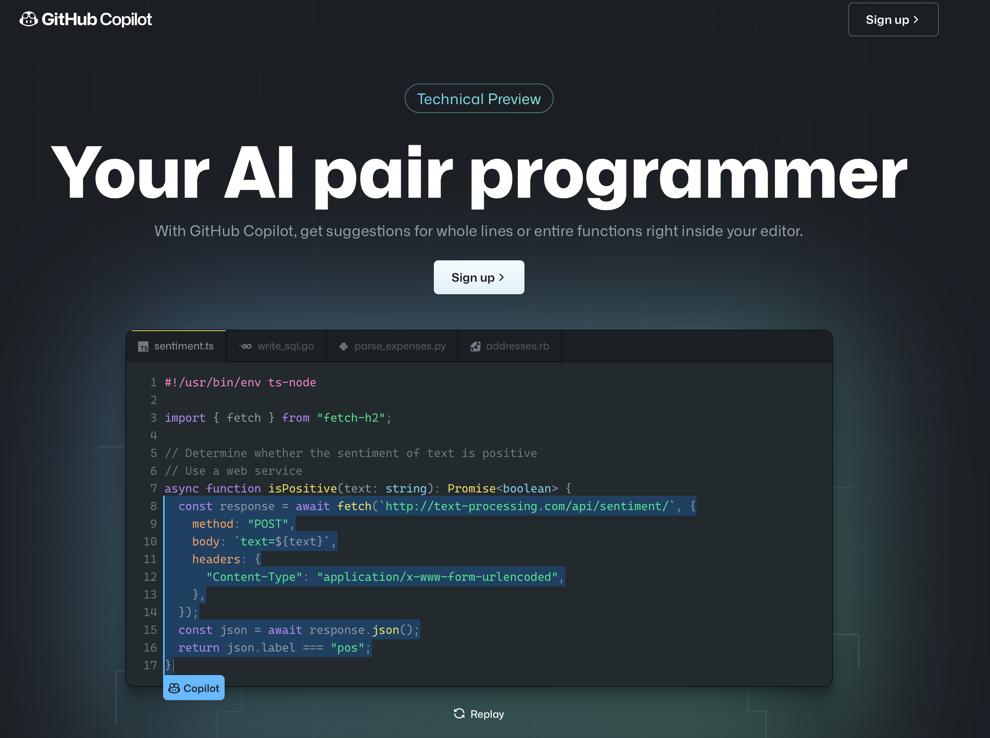

KI-Softwareentwicklung wird unsere Developer herausfordern?

Das jüngste GitHub Produkt (Github gehört seit 2018 Microsoft) namens „Copilot“ (entwickelt zusammen mit dem OpenAI-Institut) wirft recht ähnliche Fragen auf, allerdings aus anderer Perspektive. Dass Software Software schreibt, darüber diskutiert man schon lange und für bestimmte Zwecke verwenden wir das Prinzip auch schon erfolgreich. Der Trend geht dabei von „Low Code“ zu „No Code“.

Bis KI den menschlichen Softwareentwickler ersetzt wird es noch dauern. Wie in den meisten KI-Einsatzgebieten, haben wir heute vor allem „assistive ai“ im Einsatz. Copilot etwa hilft (wie eine Art Assistent für den Entwickler) einen Code zu vervollständigen, schlägt Alternativen vor und führt niederschwellig Tests durch.

Ethisch nicht unumstritten dabei ist der Weg, einer KI zu diesen Fähigkeiten zu verhelfen. „Trained on billions of lines on public code“, heißt es in der Beschreibung der Projektbetreiber. Sprich, die KI erwirbt ihre Fähigkeiten aus den intelligenten Leistungen hunderttausender menschlicher Entwickler, die diese Nutzung ihrer Schöpfung vermutlich nicht erahnen konnten, als sie ihren Code freistellten.

Fazit

Am Ende lernt auch ein Mensch von den Leistungen anderer Menschen, kombiniert, analysiert, adaptiert und erweitert und schafft oder „schöpft“ dann etwas Neues. Die Auseinandersetzung mit KI wird noch viele solcher Fragen aufwerfen und möglicherweise unser Paradigma angreifen, was „intelligente Leistung und kreative Schöpfung“ eigentlich wirklich ist.

Mit der Copyright-Direktive zum Beispiel sagt die europäische Politik, dass man ab sofort keine Textbestandteile aus im Internet frei geteilten Artikeln von Medien nutzen darf (etwa zum Teilen auf Twitter und Facebook), bzw. das bereits zu einer Lizenzpflicht (für das Netzwerk) führt. Wenn aber Software-Entwickler ihren Code irgendwo freigeben, dann können Unternehmen offenbar damit eine KI trainieren und ohne weiteres ein neues, mächtiges Businessmodell darauf aufbauend begründen.

Softwareentwicklung ist jedenfalls eine kreative, intelligente und schöpferische Leistung. Ihre Produkte besser schützbar zu machen, ist wichtig, auch für unseren Standort. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie von Menschen oder künstlicher Intelligenz entwickelt wird. Beides muss als schutzwürdig angesehen werden, nur dann haben beide auch einen Anreiz, sich weiterzuentwickeln, und menschliche Probleme zu lösen.