✨ AI Kontextualisierung

Blockchain, Virtual Reality, Chatbots & Co – modernste Technologien bieten die Chance, einerseits Prozesse neu zu denken und andererseits die Verwaltung effizienter zu gestalten. Bereits zum 8. Mal trafen sich Vertreter von Verwaltung, NGOs, Bürger und Unternehmen, um miteinander Ideen dazu auszutauschen. Ziel war es, in spontanen Sessions neue Ideen für Partizipation, Verwendung von Open Data und mehr Transparenz zu generieren. Das GovCamp Vienna wurde in Kooperation zwischen Dialog Plus, der Donau-Universität Krems, dem BRZ und der Stadt Wien organisiert. Gastgeber war das Bundesrechenzentrum.

Das Recht auf elektronische Kommunikation

Ab 2020 haben die Bürger das Recht auf elektronische Kommunikation mit den Behörden. Mobile Services sind im E-Government noch Mangelware, aber die Menschen werden von den großen Tech-Firmen mittlerweile verwöhnt. Daher folgert Markus Kaiser, Geschäftsführer des BRZ: „Der Einsatz von z.B. Blockchain ist kein Selbstzweck, sondern ergibt sich aus der Notwendigkeit, Bürgerservices smarter im besten Sinne zu machen – weniger Aufwand für den Staat, verbessertes Service für Bürger.” Gov-Tech ist ein neues Buzzword, das einen besonderen Moment der Aufmerksamkeit für engagierte Projekte in diesem Bereich schafft. Denn neue Prozesse, Werkzeuge und Technologien sollen sich nicht nur in Silos entwicklen, sondern organisationsübergreifend mit verschiedenen Stakeholdern zu Einsatz kommen und dazu braucht es eine neue Öffentlichkeit und Begrifflichkeit, die durch Veranstaltungen wie diese zweifellos gefördert wird.

Hochqualitativer Gesetzgebungsprozess

„Es ist ein Veränderungsprozess, der gerade startet. Österreich hat schon einmal bewiesen Vorreiter im E-Government-Bereich zu sein. Das enorme Innovationspotenzial in diesem Land sollten wir auch jetzt nutzen”, sagt Alexander Gründwald vom Planungsteam des GovLab Austria. Das Innovationslabor für den öffentlichen Sektor bringt unterschiedliche Stakeholder und Interessensgruppen zusammen, um Transparenz und Partizipation bei der Rechtssetzung zu fördern. „Wir wollen mit Interessenvertretungen, mit Bürgern und mit Partnern aus Politik, Verwaltung sowie Gesellschaft darüber diskutieren, wie man den Gesetzgebungsprozess hochqualitativ und unter Einbindung aller interessierter Stakeholder, gestalten können. In zwei Jahren wollen wir unser Pilotprojekt umsetzen”, sagt Gründwald, der mit seiner Kollegin eine der spannenden Gesprächs-Sessions beim GovCamp anleitete.

Die Chance, Behördenwege zu optimieren

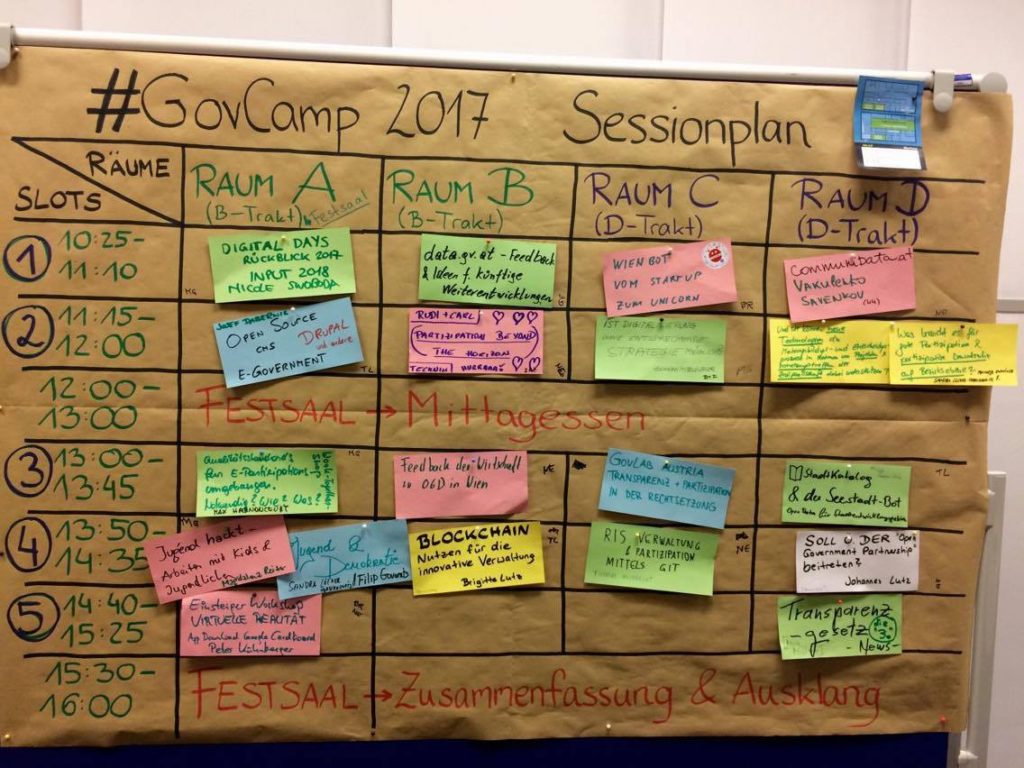

In mehreren Sessions brachten die über 100 Teilnehmenden auf der „Un-Konferenz“ die Themen selber ein und diskutierten umso angeregter z.B. über Partizipation. Prof. Peter Parycek, Leiter des Zentrums für E-Governance an der Donau-Universität Krems dazu: „Wir betrachten anhand konkreter Beispiele, welche Positionen aufeinander treffen können. Dann diskutieren wir, wie wir Behördenwege optimieren können. Das GovCamp bietet dazu eine direkte Möglichkeit, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten“.

Transparent und Sicher

Weitere Themen drehten sich um die Digitalisierung und das Neudenken von Prozessen. Die Frage dabei ist: Welche Prozesse brauchen wir in Zukunft und wie können wir sie mithilfe von Technologie bestmöglich implementieren? Neben der umfassenden Innovation sollte dennoch im Hinterkopf blieben, wie man auch Personen daran beteiligen kann, die aus technologischen oder sozialen Gründen keinen Zugang zu elektronischen Medien haben. Denn Gov-Tech kann uns nicht nur helfen Prozesse in der Politik und Verwaltung transparenter zu machen. Es ermöglicht die Bürger proaktiv zu informieren und ihnen einen direkten Zugang zur politischen Gestaltung zu eröffnen. Dabei war auch die Datensicherheit ein großes Thema. Sollen Partizipationsplattformen Klarnamen Pflicht aufweisen, oder soll die Teilnahme auch anonym möglich sein? Denn wenn Mitarbeiter von großen Firmen eine andere Meinung haben, als ihre Chefetage, sollten sie trotzdem partizipieren können. Gov-Tech bringt unzählige Aspekte mit sich.

Wie funktioniert ein Barcamp?

Im Unterschied zu einer Konferenz gibt es keine fixe Tagesordnung. Die Agenda entsteht am Veranstaltungstag durch die Themen, welche die Teilnehmenden am Morgen einbringen. Diese werden als „Session“ betitelt. Wie die 45-minütigen Sessions gestaltet werden, obliegt den Themeneinbringenden selbst. Es muss einzig ausreichend Zeit für Diskurs in der Session geben, beispielsweise über ein Brainstorming, Feedbackrunden oder Diskussion. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchwegs positiv. Für sie war das GovCamp vor allem interessant, da viele neue Programme und Ideen vorgestellt wurden. Der gut organisierte Workshop-Tag machte es auch möglich, neue Werkzeuge kennenzulernen, die wir in Zukunft brauchen.