✨ AI Kontextualisierung

Wie lässt sich ein nuklearer Krieg vermeiden? Welche Maßnahmen werden gegen den Klimawandel gesetzt? Wie sollte man disruptive Technologien wie AI und Bioengineering regulieren? Und wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? Dies sind laut dem Historiker Yuval Noah Harari die essentiellen Fragen, die man jedem Politiker vor einer Wahl stellen sollte – denn sie behandeln die großen Fragen über die Zukunft der Menschheit, abseits des parteipolitischen Alltagsgeschäfts.

+++WahlSwiper: Europawahl-Hilfe à la Tinder+++

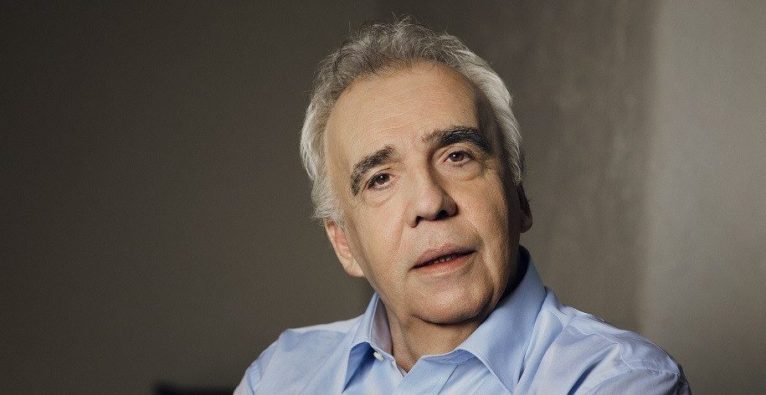

Der brutkasten konfrontiert daher die österreichischen Spitzenkandidaten im Vorfeld der EU-Wahl mit genau diesen Fragen. Den Auftakt der Interviewreihe macht Johannes Voggenhuber von der Liste Jetzt: Er sieht die Welt am Scheideweg.

1. In Anbetracht dessen, dass immer mehr Staaten Atomwaffen besitzen wird das Risiko, dass jemand eines Tages auf den Auslöser drückt, immer größer. Wie lässt sich ein nuklearer Krieg vermeiden?

Europa sollte keine gemeinsame atomare Bewaffnung für ein künftiges EU Verteidigungssystem in Betracht ziehen. Außerdem sollte es ein Stationierungsverbot von Atomwaffen von der USA auf dem europäischen Kontinent geben. Man sollte alle Anstrengungen vornehmen, damit die USA in den INF-Vertrag (Intermediate-Range Nuclear Forces – Nuklearwaffen mit mittlerer Reichweite) wieder eintritt. Europa sollte sich zudem auch stark machen, den Atomsperrvertrag durchzusetzen und neue Atommächte zu unterbinden. Zu guter Letzt sollten wir aus der Atomenergie aussteigen und diese auch nicht mehr fördern.

2. Was werden Sie tun, um den Klimawandel zu reduzieren? Ist Innovation dahingehend die Lösung?

Es braucht ein umfassendes EU-Klimabündnis und damit einhergehend die Aufhebung die Einstimmigkeit im europäischen Rat der Regierungschefs. Eine europäische CO2-Initative wäre wichtig, wie auch die Besteuerung von Kerosin. Nicht nur das, eine Flugticketabgabe und die Kostensenkung der Bahntickets wären ebenfalls nötig. Man könnte hierbei auch eine Verkehrssteuer einführen, je nach dem wie sehr sie die Umwelt belasten. Wir werden aber auch nicht drumherum kommen, dass wir die erneuerbare Energie ausbauen und fördern. Und eines der Fundamente wird der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sein. Das bedeutet den Ausbau der Bahn, wie auch die Etablierung von Hochgeschwindigkeitszügen quer durch Europa. Und wir werden die Benutzung der fossilen Energieträger im Laufe der Zeit reduzieren müssen.

3. Was werden Sie tun, um Bioengineering zu regulieren? Immerhin kann man damit Menschen wie Gemüse gentechnisch präparieren. Wäre das für Sie vertretbar, dass man damit die Sinne und kognitiven Fähigkeiten des Menschen verbessert?

Eigentlich gehören gentechnisch veränderte Tiere und Nahrungsmittel verboten. Die Würde der Kreatur sollte im Wertekanon der EU verankert werden. Wir werden in Zukunft sicherlich darüber diskutieren müssen, dass wir die Steuerbelastung weg von der Arbeit hin zu einer Wertschöpfungsabgabe umleiten, weil die Automatisierung, Robotik dies nötig machen wird. Man sollte außerdem ein Verbot von Patenten auf Leben in Betracht ziehen. Außerdem werden wir die ökologische Landwirtschaft fördern und strenge, aber auch einheitliche Regeln für artgerechte Tierhaltung erlassen müssen.

4. Was sollte im Bereich der künstlichen Intelligenz reguliert werden? Immerhin kommt diese immer mehr zum Einsatz. In China gibt es dahingehend schon ein vollständiges Überwachungssystem und Social-Screening. AI-Waffen werden auch gebaut. Wo ist daher die Grenze?

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union regelt das bereits teilweise. Außerdem schützt uns das DSG, aber auch die DSGVO dahingehend. Strengere Richtlinien in Sachen Überwachung und Vernetzung durch Daten gehören erlassen. Dazu zählt die Vorgabe richterlicher Zustimmung, Recht auf Einsicht, Recht auf Korrektur und die regelmäßige Löschung. Es wird wohl auch nötig sein, dass wir KI-Richtlinien im Rahmen der EU, sowie G7 und G20 erlassen.

5. Wie sieht die Welt im Jahre 2050 aus? Was ist ihr Best- und Worstcase Szenario?

Beginnen wir mal mit dem Schlechten. Da kann echt viel passieren. Zum einen der Rückfall der EU in das 19. Jahrhundert mit der Rückkehr der Vorherrschaft von Nationalismen und Streben nach Achsenbildung, welche die Balance in Europa und in der Welt durch Feindbilder und Aufrüstung aus dem Gleichgewicht bringt. Es könnte der Kolonialismus und Ausbeutung, vor allem in Afrika, passieren. Es wäre denkbar, dass das Recht auf Asyl vollkommen ausgehöhlt wird. Ein neuer kalter Krieg und weitere Zerrüttungen mit Russland wären denkbar. Die soziale Marktwirtschaft könnte zugunsten des entfesselten Wettbewerbs zerstört werden. Denkbar schlimm wäre die Privatisierung von Gesundheit, Bildung und der öffentlichen Versorgung. Zudem könnte ein großer Teil der Bevölkerung verarmen, weil sich das Reichtum auf ganz Wenige konzentriert. Und nun zu den erfreulicheren Dingen. 2050 könnten wir die Republik Europa feiern. Ein gemeinsamer Konvent hat eine gemeinsame Demokratie, eine Sozialunion und eine Friedensordnung geschaffen. Eine europäische Volksabstimmung hat diese angenommen. Ökologische Steuern und Digitalabgaben haben die Steuern auf Arbeit ersetzt. Die Energiewende hat die Klimaerwärmung gestoppt. Die Überwachung wurde abgebaut. Die Regionen erhielten neue Rechte zur Selbstverwaltung. Afrika ist mittlerweile zum engen Partner geworden. Die Werte Freiheit, Gleichheit und Solidarität gelten weltweit.