✨ AI Kontextualisierung

Aus Luft und Wasser Treibstoff machen – was klingt wie eine Nachhaltigkeitsutopie, ist heute bereits technisch umsetzbar und nennt sich E-Fuel. Natürlich steckt hinter den synthetischen Kraftstoffen ein komplexerer Prozess als eingangs geschildert. Mancherorts bergen sie die Hoffnung, Otto- und Dieselmotoren zu retten, da sie Benzin und Diesel chemisch gesehen ersetzen können.

Wenn es technisch möglich wäre, E-Fuels in Verbrenner zu tanken, warum fahren nicht schon heute alle Autos mit diesen synthetischen Kraftstoffen? Das scheint sich auch der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu fragen, der vergangene Woche für die Wiederbelebung der Diskussion rund um E-Fuels gesorgt hat.

Geht es nach der EU-Kommission, sollen ab 2035 keine neuen Benzin- und Diesel-Fahrzeuge mehr zugelassen werden. Wissing will diesem Verbot aber nur zustimmen, wenn die EU-Kommission prüfe, ob E-Fuels eine Lösung für den Individualverkehr sein können und alte Verbrennermotoren damit betankt werden dürfen.

Was sind E-Fuels?

E-Fuels, auch Electrofuels genannt, sind synthetische Kraftstoffe, die klassischen fossilen Kraftstoffen chemisch gesehen sehr ähnlich sind. So können damit auch herkömmliche Otto- und Dieselmotoren betankt werden. Dafür müsse man weder die Autos noch die Tankstelleninfrastruktur umbauen.

Befürworter:innen von E-Fuels erhoffen sich von den synthetischen Kraftstoffen eine klimaneutrale Alternative zu herkömmlichen Treibstoffen. Denn derzeit verbreitete Treibstoffe, wie Diesel oder Benzin, gehen grundsätzlich mit einem hohen CO2-Ausstoß einher und tragen zur Erhitzung der Atmosphäre bei, was zur Gefährdung unserer Lebensgrundlagen führt.

Wie werden E-Fuels hergestellt?

Bis E-Fuels im Tank eines Verbrenner-Autos landen, müssen viele Umwandlungsschritte vollbracht werden. Der erste Schritt besteht darin, Wasser in seine Bestandteile zu spalten. Bei einem Prozess namens Elektrolyse entsteht aus Wasser Sauer- und Wasserstoff.

Im nächsten Schritt wird dieser Wasserstoff mit Kohlenstoff angereichert. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten Kohlenstoff zu gewinnen: Erstens kann er aus der Verwertung von Biomasse, also aus Holz und Pflanzen, gewonnen werden. Zweitens kann Kohlenstoffdioxid, das in Industrieanlagen bei der Verbrennung von Kohle entsteht, aufgefangen werden. Drittens kann CO2 direkt aus der Umgebungsluft gezogen werden.

Statt aus fossilen Ressourcen wird also aus Strom Treibstoff hergestellt. Nach all diesen Umwandlungsschritten sind E-Fuels fossilem Diesel, Benzin oder Kerosin sehr ähnlich. Der Gesamtprozess zur Herstellung von E-Fuels wird als “Power-to-X” bezeichnet, wobei das x für E-Benzin, E-Diesel oder E-Kerosin steht.

“Klimawende ohne E-Fuels nicht zu schaffen”

Befürworter von E-Fuels argumentieren, die Klimawende sei nicht zu schaffen, wenn man im Verkehrssektor nur auf E-Autos setze. Stattdessen solle man “technologieoffen” bleiben und synthetische Kraftstoffe, also E-Fuels, in bisherige Verbrennermotoren tanken können. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) empfiehlt deshalb, dass auch die österreichische Verkehrsministerin ein Veto gegen die EU-Pläne zum Verbrenner-Aus einlegen sollte.

Die ÖVP äußert sich in einer Presseaussendung folgendermaßen: “Es ist naiv, zu glauben, dass wir durch den starren Fokus auf Elektro-Autos die beste Option für Menschen und Klima wählen. Ein Auto mit einem österreichischen Motor, betrieben mit E-Fuels aus Dänemark oder Biokraftstoffen aus Österreich hilft dem Klima mehr, als ein E-Auto aus China betrieben mit deutschem Kohlestrom”, so Barbara Thaler, ÖVP-Verkehrssprecherin.

Wie klimafreundlich sind E-Fuels?

E-Autos, Wasserstoff Autos, und Verbrenner, die mit E-Fuels betankt werden, haben eine Sache gemeinsam: Klimaneutral sind sie nur, wenn sie mittels erneuerbarer Energien, wie Sonne-, Wind-, oder Wasserkraft, hergestellt werden. Bei der Verbrennung wird “nur” das CO2 wieder ausgestoßen, das zuvor in der Herstellung hinzugefügt wurde.

Das Umweltbundesamt hat berechnet, wie viele CO2 Emissionen ausgestoßen würden, wenn der durchschnittliche österreichische Strommix zum Einsatz kommt: Pro gefahrenem Kilometer, entstehen durch die Nutzung von einem mit E-Fuels betanktem Auto 500 Gramm CO2-Äquivalente. Bei Elektroautos sind es 128 Gramm CO2-Äquivalente. Wird nur erneuerbarer Strom eingesetzt, können die Treibhausgasemissionen aus dem Einsatz von E-Fuels auf ungefähr das gleiche Niveau gebracht werden wie bei Elektroautos.

Wetten auf E-Fuels

In Österreich zählt der Verkehrssektor zu den Hauptverursachern für Treibhausgas-Emissionen. Seit 1990 haben die Treibhausgase im Verkehrssektor um 52 Prozent zugenommen. Wenn es um Klimaschutz geht, muss sich also in Bezug auf den Individualverkehr etwas ändern.

Die Nutzung von E-Fuels könne aber auch dafür sorgen, dass alte Verbrenner länger als nötig in Betrieb blieben, so das Gegenargument. “Das Wetten auf eine künftige großtechnische Verfügbarkeit von E-Fuels riskiert eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen”, schreiben auch Wissenschaftler:innen in einer Studie des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Mit dem Fokus auf Technologien wie E-Fuels würde von der eigentlich notwendigen Umstellung auf eine weitreichende und direkte Elektrifizierung abgelenkt.

Energieeffizienz ist entscheidend

Da Energie auch in Zukunft nicht unendlich für uns Menschen verfügbar sein wird, ist entscheidend, wo und wie viel Energie in welchem Bereich eingesetzt wird. Das Umweltbundesamt und weitere Studien zeigen: Der große Nachteil von E-Fuels ist ihre schlechte Energieeffizienz. Das liegt an den zahlreichen Zwischenschritten, die erfolgen müssen, um E-Fuels zu produzieren.

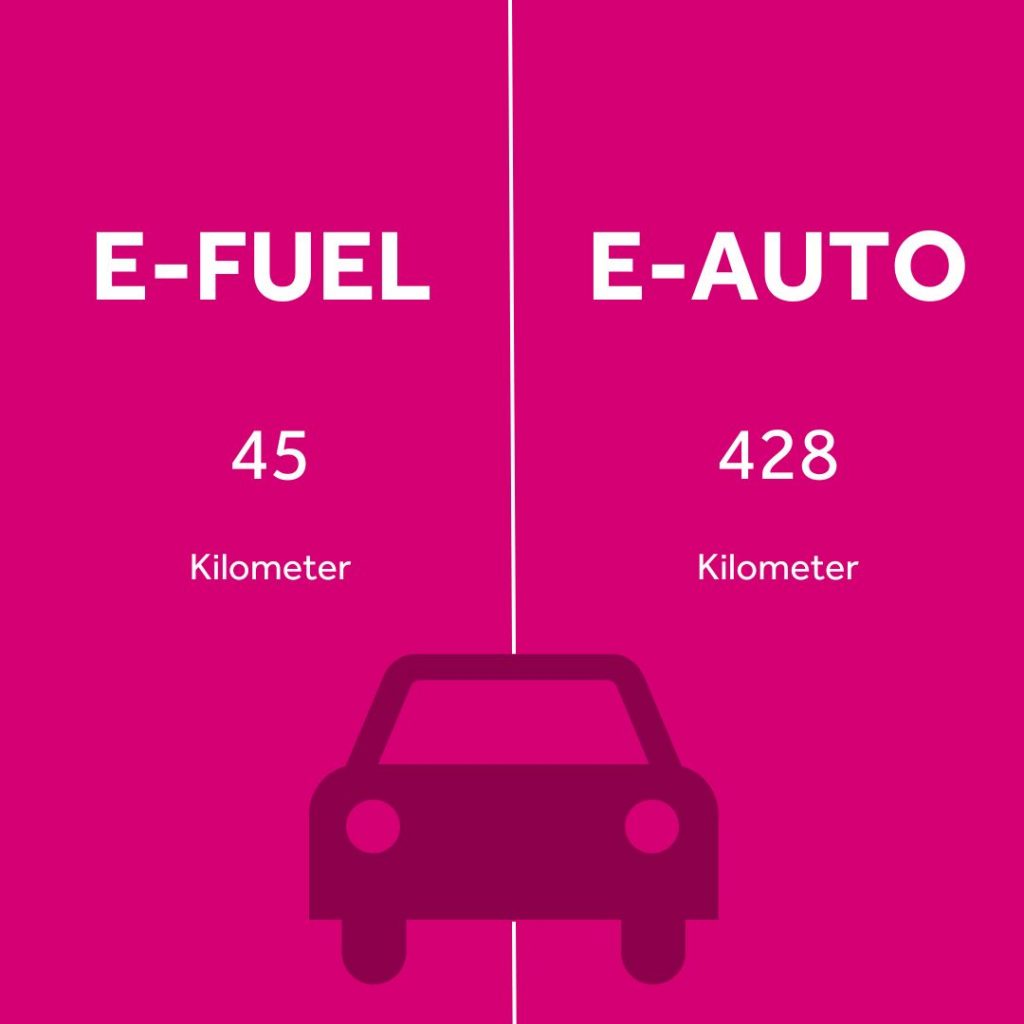

Der Einsatz von E-Fuels auf Basis von erneuerbarer Energie brauche laut Umweltbundesamt (UBA) zehnmal mehr Energie als ein Direkteinsatz des erneuerbaren Stromes in Elektroautos. Ein E-Auto kann so mit angenommenen 100 Kilowattstunden Primärenergie 428 Kilometer weit fahren. Mit der gleichen Menge kommt ein Auto, das mit E-Fuels betrieben wird, nur 45 Kilometer.

Wie viel erneuerbare Energien es im Vergleich braucht, zeigt dieses Beispiel des UBA: Um 1000 E-Autos pro Jahr zu betreiben, braucht es 0,6 Windräder. Um 1000 Autos mit E-Fuels pro Jahr zu betreiben, braucht es 5,5 Windräder.

Europa wäre abhängig von Energieimporten

In Zusammenhang mit der Energieeffizienz stellt sich auch die Frage, woher die Energie für E-Fuels kommen soll. Für dicht besiedelte Länder wie jene in der EU, die begrenzte Wind- und Solar-Ressourcen haben, sei die Nutzung von E-Fuels nur mit Energieimporten zu bewältigen. Länder mit viel Wind- und Sonnenenergie könnten davon profitieren.

Das UBA erwartet, dass die Nachfrage nach Energie in Zukunft stark zunimmt. Denn neben dem Verkehrssektor wird auch in anderen Sektoren die Nachfrage nach erneuerbarem Strom zunehmen. Dieser Aspekt sollte laut den Expert:innen bei Entscheidungen hinsichtlich des Einsatzes von Technologie berücksichtigt werden.

Auch Bosch-Vorsitzender Stefan Hartung weist in einer Presseaussendung auf die Verfügbarkeit von grünem Strom hin: „Wir haben in Europa wenig grünen Strom. Die Gewinnung von E-Fuels ist sehr stromintensiv, die Speicherung und der Transport dagegen problemlos möglich. Es ist nicht wichtig, wo E-Fuels produziert werden, solange die Gewinnung nachhaltig ist.“

Fortschritte in der Herstellung von E-Fuels

Im Dezember 2022 wurde in Chile eine Pilotanlage für E-Fuels eröffnet, an der unter anderem Porsche beteiligt ist. Es gibt also schon Projekte, noch wird die Herstellung von E-Fuels aber hauptsächlich im Laborbetrieb umgesetzt.

Das macht die Technologie sehr teuer und da sie mit hohen Umwandlungsverlusten und einem hohen Energiebedarf verbunden ist, sei die großtechnische Anwendung, wie zum Beispiel im Individualverkehr, nicht wirtschaftlich.

Da sich die Produktion von E-fuels noch im Entwicklungsstadium befindet, ist ein flächendeckender Einsatz laut Umweltbundesamt nicht absehbar. Da es weltweit an den nötigen Kapazitäten in Bezug auf die Syntheseanlagen mangle.

Die erwarteten Kosten von E-Fuels

Noch ist die Herstellung von E-Fuels also teuer und aufwändig. Laut Handelsblatt geht die Europäische Kommission davon aus, dass die Produktionskosten von E-Fuels bis zu sechsmal höher sind als die Marktpreise fossiler Treibstoffe.

Gegenüber der Tagesschau hat Ferdinand Dudenhöfer, Chef des CAR-Center Automotive Research gesagt: „Synthetische Kraftstoffe werden so teuer sein dass kaum jemand bereit sein wird, dafür zu bezahlen.” Manche Befürworter:innen von E-Fuels argumentieren allerdings, dass es durch eine Massenproduktion zu Kostensenkungen kommen könne.

Auch das PIK kommt zur Schlussfolgerung, dass es unwahrscheinlich ist, dass E-Fuels früh genug billig und im Überfluss vorhanden sein werden. Franz Sinabell vom Wirtschaftsforschungsinstitut Österreich (WIFO) erklärt: „Es wäre klug E-Fuels als mögliche Technologie nicht von vornherein auszuschließen. Der Umstand, dass derzeit die Kosten nahezu unerschwinglich scheinen, ist ein wichtiges Argument, den E-Fuels keine besonders hohen Zukunftschancen zu geben.“

Export von Sonnen- und Windenergie

E-Fuels können dabei helfen, Ressourcenengpässe in Bezug auf erneuerbare Energien in bevölkerungsreichen Staaten wie Deutschland zu überwinden, so die Forscher:innen des PIK. Im Vergleich zu Wasserstoff, seien E-Fuels besser transportierbar. Außerdem könnten für Länder, die mehr Erneuerbare Energien zur Verfügung haben, Exportchancen geschaffen werden. Zum Beispiel in Ländern Nordafrikas und Lateinamerikas oder in Island. So könnten E-Fuels global gehandelt werden.

Die österreichische Energieagentur hebt in diesem Zusammenhang auch den Aspekt der Nutzungskonkurrenz hervor. Flächen und Energie, die wir für Autos verwenden, könnten uns in anderen Bereichen fehlen. Als Speichermedium würden E-Fuels Sinn machen, aber nicht in breiter Anwendung. Der E-Fuel-Marktplatz sei zusätzlich eine große Herausforderung und abhängig von internationaler politischer Unterstützung. Zwei Jahrzehnte braucht es laut PIK, bis E-Fuels marktfähig werden, dies erfordere enorme Subventionen.

Im Sinne des Klimaschutzes braucht es klimafreundliche Mobilität

In der klimafreundlichen Verkehrsplanung gilt das Prinzip der 3Vs, also Vermeiden, Verlagern und Verbessern. Das Vermeiden und Verbessern scheint in Bezug auf die Diskussion rund um E-Fuels außen vor zu stehen. Aus Sicht des Klimaschutzes geht es vielmehr um die Frage, wie wir unser Mobilitätsbedürfnis in Zukunft klimafreundlich befriedigen können.

Wissenschafter:innen der österreichischen Energieagentur verweisen hier beispielsweise auf die Raumplanung, die Belebung von Ortskernen und die Schaffung von kurzen Wegen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Auch der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel wie der Bahn oder dem Bus spielt eine wichtige Rolle.

Es ist unwahrscheinlich und auch nicht das Ziel, dass es in Zukunft gar keine Autos mehr geben wird. Doch hier spielt das dritte V eine wesentliche Rolle, also das Verbessern. Auch die österreichische Energieagentur verweist hier auf das Elektroauto als effizienteste Variante.

E-Fuels im Individualverkehr

Wie sehen Österreichs Straßen also im Jahr 2035 aus und was fährt darauf? Werden es mehr öffentliche Verkehrsmittel sein, fahren wir vermehrt mit dem Fahrrad oder betanken wir unsere Verbrenner-Motoren doch mit E-Fuels? Eigentlich hätten die EU-Staaten an diesem Dienstag über das Verbot für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotoren ab 2035 abstimmen sollen. Diese Entscheidung wird nun aber verschoben, wie der STANDARD berichtete.

Die Wissenschafter:innen in den genannten Studien kommen in Bezug auf E-Fuels zu folgendem Fazit: Der Einsatz im Bereich der PKW sei zwar technisch machbar, stelle aber mittelfristig aus erwähnten Gründen keine Option dar. E-Fuels sollten dort angewendet werden, wo energieeffizientere Technologien nicht eingesetzt werden können. Damit sind beispielsweise der Flug- und Schiffsverkehr oder die chemische Industrie gemeint. In Bezug auf das Klima haben Elektroautos einen klaren Vorteil gegenüber Autos, die mit E-Fuels betankt werden.