✨ AI Kontextualisierung

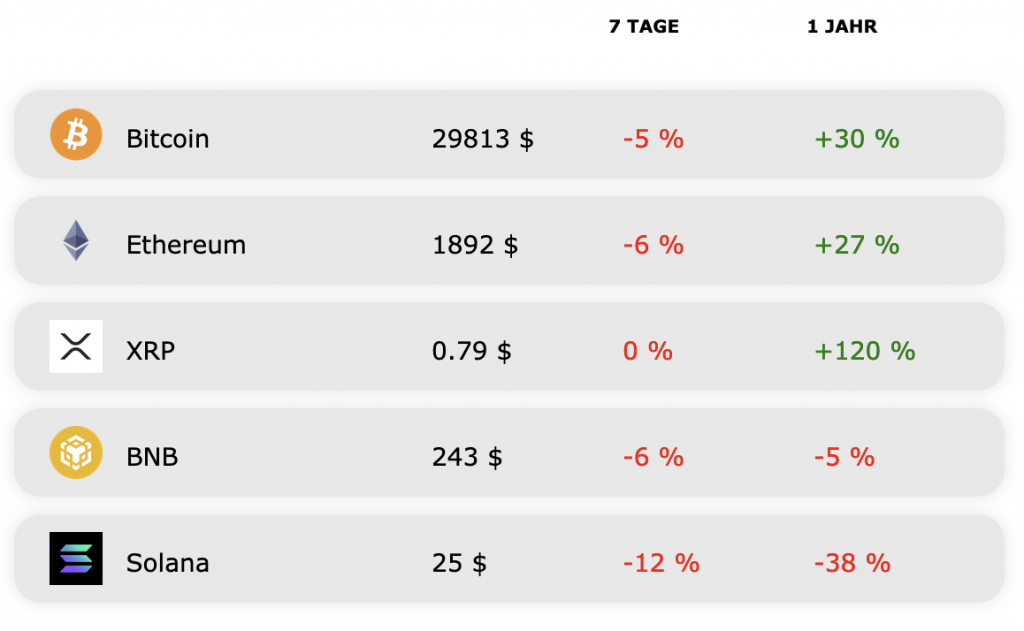

Kurstafel:

👩🏻⚖️ Die Eckpunkte des Ripple/XRP-Urteils

Eine Woche ist nun vergangen, seit eine Richterin in New York ein Urteil gesprochen hat, auf das die Krypto-Szene lange gewartet hat - und zwar im Fall von Ripple. Die US-Börsenaufsicht wirft den Gründern des US-Unternehmens im Wesentlichen vor, mit dem Verkauf ihrer Kryptowährung XRP unerlaubte Wertpapiergeschäfte getätigt zu haben. Ripple hat dies von Anfang an bestritten. Und sich daher auf keinen Vergleich mit der Behörde eingelassen. Somit ging die Angelegenheit vor Gericht. Das war Ende 2020.

Seitdem ist viel passiert. Vor allem in den vergangenen Monaten ist die Börsenaufsicht gegen allerlei große Akteure der Kryptoszene vorgegangen. Auch hier drehte es sich meist um die Frage, ob bestimmte Kryptowährungen nach US-Recht als Wertpapiere einzustufen sind oder nicht.

Gleich vorweg: Eine definitive Antwort haben wir in der Sache weiterhin nicht. Auch für Ripple und XRP ist das Thema noch nicht abgeschlossen.

Aber reden wir nicht länger um den heißen Brei herum. Das Urteil ist - etwas vereinfacht - im Wesentlichen so ausgefallen:

- XRP für sich genommen ist nach Einschätzung der Richterin nicht als Wertpapier einzustufen

- das heißt aber nicht notwendigerweise, dass XRP-Verkäufe rechtlich nicht dennoch Wertpapiertransaktionen darstellen können

- tatsächlich hat die Richterin entschieden, dass Ripples Direktverkäufe von XRP an professionelle Großanleger, also die berühmten institutionellen Investoren, rechtlich gesehen Wertpapiertransaktionen waren

- anders verhält es sich gemäß dem Urteil jedoch mit XRP-Verkäufen, die Ripple über sogenannte “programmatische Verkäufe” (mehr dazu später) an Börsen an Privatanleger:innen getätigt hat. Diese sind demnach keine Wertpapierverkäufe.

- auch Ausschüttungen von XRP an Ripple-Mitarbeiter:innen stellen laut der Richterin keine Wertpapierverkäufe nach US-Recht dar

- zu Verkäufen am Sekundärmarkt - wenn also Anleger:innen nicht von Ripple selbst, sondern über Börsen von anderen Anleger:innen gekauft haben - wiederum äußerte sich das Gericht gar nicht

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Richterin gab teilweise Ripple recht - und teilweise der Börsenaufsicht. Beide Parteien haben die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Viele Beobachter:innen halten dies auch für wahrscheinlich. Börsenaufsichts-Chef Gary Gensler bezeichnete das Urteil als “enttäuschend”, wollte sich bisher aber nicht öffentlich festlegen, ob die Behörde Rechtsmittel einlegen wird oder das Urteil so akzeptieren wird.

📈 Wie der Markt auf das XRP-Urteil reagiert hat

Am Kryptomarkt sorgte das Urteil für eine starke Aufwärtsbewegung. Vorderrangig natürlich bei XRP selber, aber auch der Gesamtmarkt inklusive Bitcoin stieg nach Bekanntwerden der Entscheidung deutlich.

Allerdings: Von Dauer war dies nicht. Bitcoin bewegte sich beispielsweise zunächst in Richtung 32.000 Dollar. Innerhalb von zwei Tagen nach dem Urteil fiel der Kurs jedoch wieder auf gut 30.000 Dollar zurück. Im weiteren Wochenverlauf rutschte er sogar unter diese Marke. Auch Ethereum gab die vorübergehend starken Gewinne überwiegend wieder ab.

Anders das Bild bei XRP: Der Kurs schoss von rund 0,47 Dollar auf über 0,80 Dollar und liegt auch jetzt, eine Woche später, noch auf diesem Niveau.

Aber auch hier braucht es etwas Einordnung: Der Kurs erreicht damit ungefähr seinen Stand von Anfang 2022 (als der Rechtsstreit ebenfalls bereits im Gange war!). Er liegt noch deutlich unter dem Niveau vom großen Bullenmarkt aus 2021, als XRP zeitweise bei rund 1,80 Dollar gehandelt wurde (ebenfalls bei laufendem Rechtsstreit). Und er befindet sich extrem weit unter seinem historischen Höchststand von 3,40 Dollar von Anfang 2018.

Ergibt das Sinn? Der Kryptomarkt hat das Urteil in der ersten Reaktion sicher überinterpretiert. Daher war eine Gegenbewegung naheliegend. Bitcoin ist ohnehin noch einmal ein anderes Thema. Keine ernstzunehmende Person vertritt die Meinung, dass Bitcoin nach US-Recht als Wertpapier einzuordnen ist. Insofern sollten sich die Implikationen des Urteils auf den Bitcoin-Kurs in Grenzen halten.

Bei anderen Krypto-Assets ist dies durchaus anders: XRP gilt in der Szene als eine der am stärksten zentralisierten Kryptowährungen. Wäre XRP also nicht als Wertpapier einzustufen, könnte man logisch schlussfolgern, dass dies wohl auch für andere gelten müsste. Und die Börsenaufsicht hatte zuletzt unter anderem Solana und Cardano als Wertpapiere bezeichnet.

Aber das Urteil hat eben nicht eindeutig besagt, dass XRP keinesfalls unters Wertpapierrecht fällt. Und dazu kommt noch: Es ist völlig unklar, ob das Urteil überhaupt halten wird.

🤔 Was das XRP-Urteil wirklich bedeutet

Kommen wir noch einmal zum Urteil selbst. Wie kann es überhaupt sein, dass XRP - laut dem Urteil - in einem Fall als Wertpapier einzustufen ist und im anderen nicht? Der Grund dafür liegt im berühmt-berüchtigten “Howie-Test”, den die US-Behörden für die Beurteilung heranziehen. Seit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA im Jahr 1946 gilt er als Standard-Verfahren zur Beurteilung der Frage, ob ein Investment als Wertpapier einzustufen ist oder nicht.

Und er ist ziemlich einfach definiert - mit folgenden vier Elementen:

- es muss Geld investiert werden

- in ein Unternehmen

- mit der begründeten Erwartung, einen Gewinn zu machen

- der sich wiederum auf die Anstrengungen anderer stützt

Wichtig dabei: Geld heißt hier nicht notwendigerweise US-Dollar oder andere Währungen. Es können auch völlig andere Vermögenswerte sein, beispielsweise Krypto-Assets. Und auch der Begriff Unternehmen setzt in diesem Fall nicht unbedingt ein formal gegründetes Unternehmen voraus.

Dass der Test so formuliert ist, wie er es ist, hat vor allem einen Zweck: Dass man das Wertpapiergesetz nicht einfach umgehen kann, indem man Investments anbietet, die zwar keine klassischen Wertpapiere sind, aber dennoch de facto so funktionieren.

Benannt ist der Test nach dem Fall von William John Howey, der in den 1920ern in Florida Zitronenhaine verkaufte, die von den Käufern dann wiederum an ihn zurückgeleast wurden. Mitarbeiter:innen von Howie ernteten und verkauften die Früchte, die Umsätze wurden geteilt. Die Börsenaufsicht war der Meinung, dass Howey dieses Investmentkonstrukt bei der Behörde registrieren hätte müssen - und bekam schließlich vor dem Obersten Gerichtshof recht.

Und laut der Börsenaufsicht verhält es sich bei sehr vielen Krypto-Assets genauso. Dass die Richterin im Ripple-Fall nun aber einmal so und einmal anders entschieden hat, hängt auch direkt mit dem Howie-Test zusammen.

Denn: Bei den Direktverkäufen von XRP an institutionelle Investoren sind laut der Richterin alle vier Kriterien erfüllt worden. Bei den sogenannten “programmatischen Verkäufen” über die Börse an Privatanleger:innen dagegen nicht. Diese “programmatischen Verkäufe” wurden algorithmisch gestützt abgehandelt - und es blieb offen, von wem die XRP-Token dabei gekauft worden sind.

Das ist entscheidend: Es war für diese Käufer:innen unklar, ob sie direkt von Ripple oder von jemand völligen anderen gekauft haben. Dementsprechend, so die Argumentation der Richterin, seien die Kriterien des Howie-Tests nicht erfüllt.

Denn: Die institutionellen Investoren, die direkt von Ripple gekauft haben, konnten erwarten, dass das Unternehmen ihr Geld erhält und dieses dazu nutzt, um das XRP-Ökosystem zu verbessern und somit den Wert von XRP zu erhöhen. Wenn aber unklar ist, von wem man die Token kauft, kann man nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass das Geld dem Unternehmen zufließt - der Verkäufer könnte ja auch jemand sein, der nichts mit Ripple zu tun hat, sondern einfach selbst XRP gekauft hat und nun wieder verkauft (wie es bei herkömmlichen Börse-Transaktionen nahezu immer der Fall ist).

Wichtig dabei: Auch wenn die Frage, wer verkauft hat, in diesem Fall für die Richterin entscheidend war, so hat sie sich nicht generell zu Sekundärmarkt-Transaktionen (bei denen ein von Ripple unabhängige:r Verkäufer:in an eine:n Käufer:in verkauft) geäußert. Sondern eben nur zum sehr spezifischen Spezialfall der algorithmisch getriebenen “programmatischen Verkäufe”.

Und diese machen einen winzigen Anteil aller XRP-Transaktion aus. Der Löwenanteil von über 99 Prozent entfällt dagegen auf die beschriebenen allgemeinen Sekundärmarkt-Transaktionen. Diese sind auch für Kryptobörsen relevant, die nach Beginn des Rechtsstreits den Handel mit XRP in den USA ausgesetzt haben.

Und zu diesen Transaktionen hat sich das Gericht explizit nicht geäußert. Für Coinbase und einige andere Börsen war das Urteil dennoch ausreichend, um XRP am US-Markt wieder zu listen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Das Urteil war weniger eindeutig als die erste euphorische Marktreaktion hat vermuten lassen. Es gibt noch eine ganze Reihe an Unsicherheitsfaktoren. Neben der nicht behandelten Frage der Sekundärmarkt-Transaktionen ist vor allem auch noch völlig offen, ob die Börsenaufsicht oder Ripple selbst das Urteil anfechten werden. In letzter Konsequenz könnte der Fall auch beim Obersten Gerichtshof landen. Klar ist aber bereits jetzt: Abgeschlossen wird die Angelegenheit noch länger nicht sein.

Disclaimer: Dieser Text sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Steuerberatung, Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information. Es wird keine Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie abgegeben. Die Inhalte von brutkasten.com richten sich ausschließlich an natürliche Personen.