✨ AI Kontextualisierung

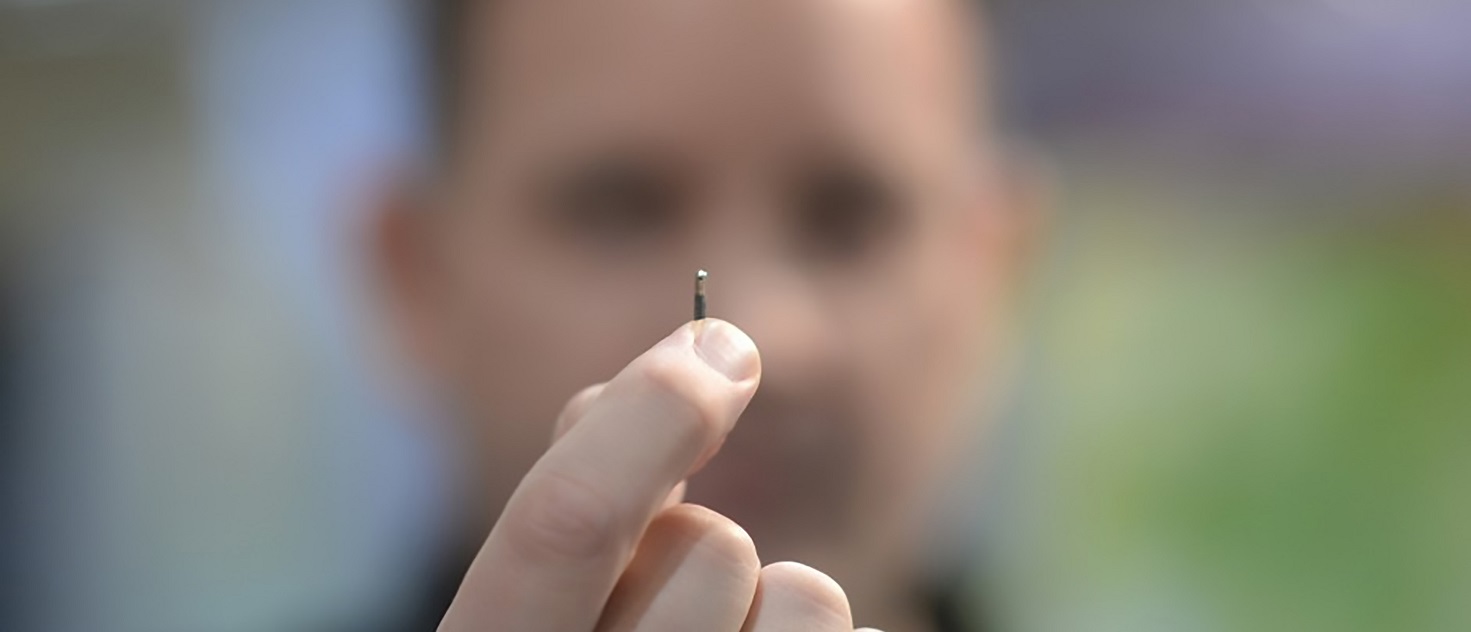

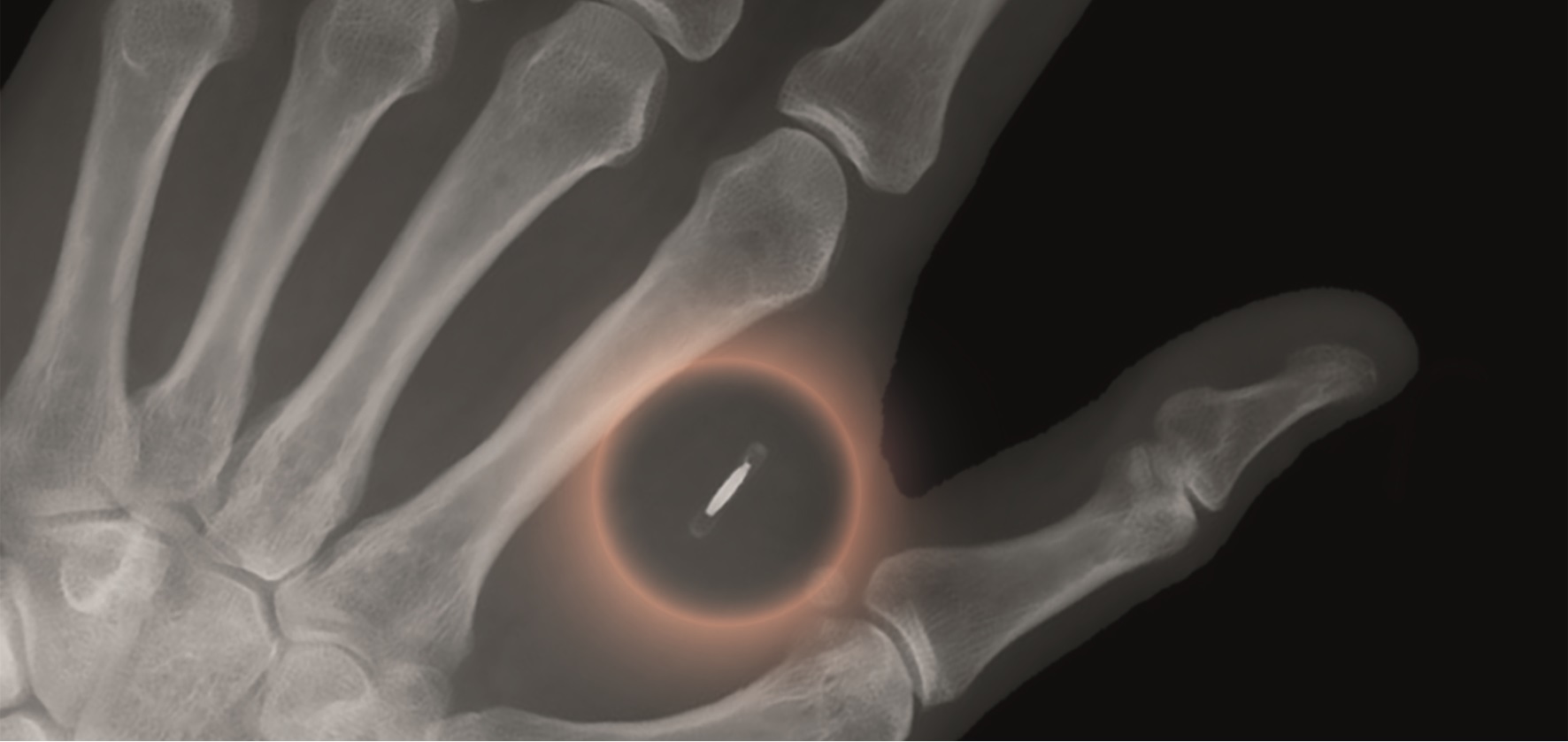

Auf dem A1 Business Summit in Wien setzte Patrick Kramer, „Chief Cyborg Officer“ beim deutschen Unternehmen Digiwell, diversen Konferenzteilnehmern Implantate in die Hand ein. Mit den implantierten NFC-Chips können sie nun zum Beispiel smarte Türschlösser öffnen oder digitale Visitenkarten austauschen.

+++Vor Ort am A1 Business Summit: Markus Schreiber, Marketingleiter A1+++

Im Gespräch mit dem brutkasten spricht Kramer über aktuelle Trends im Biohacking, Marktpotenziale für Startups und ethische Fragestellungen rund um Gen-Editierung mit der CRISPR-Technologie.

Was ist der Anreiz für die Menschen, sich Implantate zu machen?

Patrick Kramer: Es gibt ganze Familien – Mutter, Vater und Kinder -, die zu mir kommen, weil sie zuhause ein Smart Home haben und keine Hausschlüssel mehr verwenden wollen. Oder Rechtsanwälte und Ärzte, die für ihre Kanzleien und Arztpraxen einen sicheren Zugang mit digitalen Schlüsseln wollen. Andere Menschen wollen Digitalisierung auf einem neuen Level erfahren und wissen, wie es ist, eine digitale Schnittstelle im eigenen Körper zu haben.

Wie viele Menschen haben bereits Implantate und wie viele hast du bereits eingesetzt?

Weltweit sind es 350-400.000 Menschen, wobei die meisten mehrere Implantate haben. Ich selber habe bisher rund 2500 Implantate eingesetzt.

Was können die unterschiedlichen Implantate?

Wir haben mittlerweile über 20 verschiedene Implantate. Von der Messung der Körpertemperatur für die Familienplanung bis zu Magnet-Implantaten, um elektromagnetische Felder zu spüren. Damit kann man zum Beispiel hinter einer Wand die stromführenden Kabel ertasten oder einen Induktionsherd ohne Zuhilfenahme eines Magneten einschalten. Man kann Elektromagnetismus also auf einen ganz neue Weise erleben. Und dann gibt es Implantate für Zutrittskontrollen und kryptobionische Implantate. Sie sichern meine digitale Identität ab und sind verschlüsselt. Wiederum andere Implantate leuchten unter der Haut – das kommt aus der Tattoo-Szene und sorgt zum Beispiel dafür, dass die Augen eines Drachen-Tattoos leuchten, wenn sie mit einem Handy in Kontakt kommen.

Das klingt schon sehr nach Cyberpunk.

Ja, das geht sehr in diese Richtung. Ich kenne auch jemand, dessen Ohren durch entsprechende Implantate beim Telefonieren leuchten. Ein anderes Gebiet ist wiederum der Rechtsanwalt, der mit dem Implantat sicheren Zugang zu seiner Kanzlei haben will. Das hat mit Cyberpunk nichts zu tun, sondern ist ein Sicherheitsthema.

Wie viele Implantate hast du selbst?

Ich habe derzeit fünf Implantate. Das wechselt aber ständig, weil ich immer wieder alte Implantate raus und neue rein gebe, um zu testen, welche Möglichkeiten es gibt.

Sind Implantate für dich überhaupt noch etwas ausgefallenes, oder ist das Alltag?

Es ist Alltag. Die Dinge, die ich damit tue, sind für mich nichts Besonderes mehr. Ich möchte aber auch nie wieder zum vorherigen Status zurück. Kein Alltag sind wiederum die vielen tollen Gespräche, die man darauf basierend über das Thema Digitalisierung führen kann. Die Frage dabei lautet oft: Wie weit darf Digitalisierung gehen? Ist es nicht irgendwann zu viel? Für manche liegt die Grenze an der Hauptoberfläche, anderen wiederum kann es nicht weit genug gehen. Jede Meinung ist in dieser Hinsicht okay – es sollte aber jede Meinung fundiert sein und auf Fakten basieren. Angst und Unwissen sind auch in Bezug auf Implantate schlechte Ratgeber.

Warum hast du dich dafür entschieden, in diesem Feld aktiv zu werden?

Ich war früher Unternehmensberater, landete dann aber ab 2012 im Burnout. Ärzte konnten mir nicht mehr richtig helfen. Somit begann ich, mich mit Ernährung, Sport und Fitness und somit auch unbewusst mit dem Thema Biohacking zu beschäftigen. Zeitgleich kamen die ersten Fitnesstracker auf. Dann gab es die ersten Lösungen, die nicht auf, sondern unter der Haut lagen – mit diesem Thema habe ich dann 2014 angefangen. Das war damals sehr polarisierend, auch in der Medieneberichterstattung. Seitdem beschäftige ich mich beruflich damit.

Und was genau machst du beruflich, wenn du nicht gerade auf Konferenzen anderen Menschen Implantate einsetzt?

Ich habe einen Webshop zu dem Thema und coache Unternehmen im Bereich Biohacking – etwa, wie man produktiver ist, seine Ernährung bei der Arbeit umstellt oder seinen Arbeitsplatz hacken kann. Wie man also gesünder und leistungsfähiger durch’s Arbeitsleben kommt. Außerdem halte ich mittlerweile weltweit Vorträge zu diesem Thema.

Wie kann man also im Arbeitsleben – auf legale Weise – produktiver werden?

Ein Klassiker ist, dass man den Kaffee mit Milch und Zucker durch einen Kaffee mit Butter und Öl ersetzt. Andere Ansätze sind, dass man einen Handstand oder Kopfstand während der Arbeitszeit macht, dass man über spezielle Pflanzen die Arbeitsplatzumgebung hacked oder sich bestimmte Schlafroutinen angewöhnt.

Aber das sind jetzt ehrlich gesagt nicht mehr als softe Fitness- und Lifestyle-Tipps.

Auch das ist Biohacking. Biohacking besteht aus vier Bereichen: Das eine ist das Fitness- und Mind-Thema. Dann gibt es das Thema des 3D-Bioprinting, also organische Materie zu drucken. Das ermöglicht in Zukunft, die äußere Form nach dem aktuellen Geschmack zu verändern. Das macht man heute schon zum Beispiel über Brustimplantate, künftig wird da aber noch viel mehr möglich sein. Das dritte Thema ist DNA-Hacking, etwa über CRISPR. In dieser Hinsicht passiert in manchen Ländern schon viel, in Europa sind wir verhaltener. Der vierte Bereich ist Bodyhacking: hier gibt man über Technologie unter der Haut dem Körper digitale Schnittstellen.

„Man kann auch mit einer Atemmaske trainieren, um bewusst die Sauerstoffzufuhr zu minimieren.“

Und manche dieser Bereiche sind also kontroverser als andere…

Auch das erste Feld, das Body- und Mind-Hacking, kann man krasser betreiben – zum Beispiel, dass man beim Training mit einer Atemmaske die Sauerstoffzufuhr minimiert. Das Bodyhacking wiederum wird von vielen Menschen viel skeptischer gesehen. Dabei bietet es mir im Alltag viele Vorteile: Dank des Implantats muss ich mich nicht mehr um Passwörter scheren und kann meine Schlüssel nicht mehr vergessen (Anm.: Weil man mit einem NFC-Implantat dazu passende Türschlösser öffnen kann.). Dinge, die ich eh mit mir mitführen muss, kann ich ohne Nachteile unsichtbar unter die Haut bringen – und somit mein Leben erleichtern.

Würdest du dein Unternehmen als Startup bezeichnen?

Wir machen das schon seit fünf bis sechs Jahren. Trotzdem fühlen wir uns als Startup, weil es sich so schnell ändert. Am Anfang ging es bloß um Zutrittskontrollen. Nun arbeiten wir daran, dass man auch ein Payment-Implantat nutzen kann. Somit gehen wir immer mehr in Richtung FinTech.

Ihr werdet ein FinTech?

Ja, und wir müssen uns mit Finanztransaktionen beschäftigen und mit der Frage, wie Bezahlen im Internet eigentlich funktioniert. Wir unterhalten uns mit Banken und Finanzdienstleistern. Das ist plötzlich eine völlig neue Dimension für uns.

Und das Ziel ist, dass man mit den Implantaten bezahlen kann?

Genau. Rund 80 Prozent unserer Gesprächspartner sagen, dass sie gerne mit einem Implantat bezahlen würden oder ihre Bankomatkarte gerne auf dem Implantat speichern würden. Das ist aber noch ein langer Weg, weil ein Implantat kein aktives Device ist, wie zum Beispiel ein iPhone mit einer Batterie, das Daten heraus sendet. Zudem muss ein solcher Service immer über die Prozesse und Applikationen der Banken und Payment-Anbieter laufen. Die müssen mitspielen, das muss freigeschaltet und personifiziert sein. Und man möchte ja auch kein Implantat haben, das (Anm.: Wie eine Bankomatkarte) ein Ablaufdatum hat.

„Es gibt Prognosen, laut denen die Branche pro Jahr um 20 Prozent wachsen wird.“

Welche Chancen siehst du insgesamt für Startups im Biohacking-Bereich?

Es gibt im Moment keinen Bereich, der so spannend ist wie die Biohacking -Themen. Es gibt wahnsinnig viele Startups in diesem Bereich – seien es welche mit Fokus auf Nahrungsergänzungsmittel, für Fitnessgeräte, für spezielle – legale! – Pilze, und so weiter. Wir haben in dieser Hinsicht längst nicht die Spitze des Eisbergs erreicht. Es gibt Prognosen, laut denen die Branche jedes Jahr bis zu 20 Prozent wachsen wird. Es ist also ein spannendes Feld mit vielen Facetten, bei dem verschiedene Disziplinen zusammen kommen.

Und die wachsende Nachfrage wird wohl auch dafür sorgen, dass Ängste abgebaut werden.

Ja, und es gibt spezielle Förderprogramme, speziell für Startups im BioTech-Umfeld. Wir waren in diesem Kontext selbst 2018 in London unterwegs – mussten dort aber feststellen, dass wir mit unseren Implantaten gar nicht so BioTech sind. Andere züchten Algen, aus denen man Papier machen kann, während wir im Finance-Bereich unterwegs sind. Wir haben dort also mit Banken verhandelt, während die andere mit Biologen über Mutationen debattiert haben.

Welche anderen bekannten Biohacking-Startups kannst du nennen?

Ich persönlich finde Brain Effect super. Mit FlowGrade kooperieren wir viel. In den USA gibt es Bulletproof, sowie The Odin für das Thema CRISPR. Der Markt ist aber so riesig und wächst so stark, dass es genug Platz für alle gibt.

Stichwort CRISPR: Welche Länder preschen hier vor, und wie sieht die Zukunft aus?

China ist das Land, das die meisten Genomdaten speichert. Außerdem kreuzt China zum Beispiel DNA-Daten mit Social Media Profilen, um zu erforschen, welche DNA Menschen erfolgreich macht. Ansonsten wird in den USA viel im Heimbereich gemacht, unter anderem in der Tierzucht. Man kann – so wie früher der Chemie-Baukasten – über spezielle Websites CRISPR-Baukästen bestellen und selbst am Küchentisch DNA-Hacking betreiben.

Gibt es diese Baukästen auch in Europa auf legalem Weg?

Ja, man kann sich das bestellen. Es ist aber meines Wissens von Land zu Land unterschiedlich, ob es eingeführt werden darf. In Deutschland darf man es zum Beispiel kaufen, aber nicht in den eigenen vier Wänden betreiben, weil befürchtet wird, dass das daraus entstehende Abwasser genetisch modifiziertes Material enthält. In speziellen Labors oder in der Schule ist das aber durchaus möglich. Die Gesetzte sind in dieser Hinsicht jedoch nicht eindeutig, sie sind nicht auf den Do-It-Yourself-Trend ausgelegt: Man geht davon aus, dass Wissenschaft in den Laboren großer Konzerne stattfindet. Dass das nun auch am heimischen Küchentisch stattfindet, das ist der große Graubereich.

Verwendest du selber ebenfalls CRISPR?

Noch nicht. Ich würde es aber gerne selbst machen, weil ich es extrem spannend finde, mich mit diesen Zukunftsthemen zu beschäftigen. Daher gehört es zu den Themen, die ich bald angehen werde.

„Was wäre so schlimm daran, wenn wir uns alle unsere Wunsch-Augenfarbe aussuchen könnten?“

Es ist möglich, über genetische Modifikation Erbkrankheiten auszumerzen – das ist eine gute Sache. Der nächste Schritt wäre aber, dass man das Kind auch stärker oder intelligenter macht als andere. Entsteht dort nicht ein ethisch bedenklicher Wettbewerb?

Ich stelle die Frage mal anders herum: Was wäre, wenn wir alle schöner und intelligenter wären, besser sehen könnten und bessere Chancen hätten, über CRISPR unsere DNA zu modifizieren? Davon würden wir doch alle profitieren.

Das DNA-Hacking ist aber nicht gratis. Es würde also eine gesellschaftliche Kluft entstehen zwischen denen, die es sich leisten können und allen anderen.

Aber haben wir diese Kluft nicht ohnehin in unserem ganzen Leben? Die einen können sich teure Klamotten leisten, die anderen nicht. Wenn wir alle die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu diesen Technologien hätten, dann wäre das ein wesentlich fairerer Wettbewerb. Wir sollten in erster Linie schauen, welche Möglichkeiten wie dank CRISPR überhaupt haben. Ein Beispiel: Es gibt gewisse DNA-Medikamente, die bis zu zwei Millionen Dollar kosten. Wenn du ein Kind hast, dass an dieser Erbkrankheit leidet und daher dieses für dich unleistbare Medikament braucht, ist das schrecklich für dich. Biohacker haben wiederum im DIY-Verfahren in der Garage Alternativen entwickelt, die nur 50 Dollar kosten. Das muss der Weg sein: Dass solche Krankheiten keine Frage des Geldes sein müssen. Auch ich möchte nicht, dass irgendwelche Supermenschen gezüchtet werden. Aber ich frage mich auch: Was wäre so schlimm daran, wenn wir uns alle unsere Wunsch-Augenfarbe aussuchen könnten?

Aber auch wenn wir Beide keine Zucht von Supermenschen wollen – es wird vermutlich Menschen geben, die sich das wünschen.

Das kann es natürlich immer geben. Aber es ist noch Science Fiction. Ich glaube nicht, dass es das in naher Zukunft geben wird. Man muss auch unterscheiden zwischen dem Einsatz von CRISPR im embryonalen Stadium, bei einer Pflanze, einem Bakterium oder weil ich selber an einer Krankheit leide. Ich bin der Meinung, dass medizinische Hilfe keine Frage des Geldes sein darf, wenn sie technisch möglich ist. Daher würde ich mich freuen, wenn diese Technologie günstiger und einfacher zur Verfügung steht.