✨ AI Kontextualisierung

Die Wahlmänner haben gesprochen. Joe Biden wird der 46. Präsident der USA. Der in Pennsylvania geborene Demokrat übernahm mit dem 20. Jänner das höchste Amt der Vereinigten Staaten und löst bereits vorher breite Spekulationen darüber aus, wie sich seine Politik auf die Startup-Szene auswirken wird. Auch wenn heute noch keine Details sicher sind: Fix ist, dass sich etwas ändern wird.

Protektionistische Kommunikation unter Trump

Um mögliche Entwicklungen unter Biden zu verstehen, muss man zuallererst einen kurzen Blick auf Donald Trumps Aktivitäten und deren Folgen setzen. Politik ist Kommunikation. Und jene ist unter dem 45. Präsidenten protektionistischer geworden.

Das sorgte dafür, dass US-Standorte für internationale Fachkräfte weniger attraktiv wurden und Tech-Firmen Probleme hatten, für ihre Mitarbeiter und Fachkräfte Visa zu bekommen. Hier scheint eine Änderung in Sicht.

Mindeststeuer für Tech-Giganten?

Auch die von Trump getätigte Senkung des Körperschaftssteuersatz von 28 auf 21 Prozent 2017 möchte Biden umkehren. Darüber hinaus schlug der neue US-Leader eine alternative Mindeststeuer (AMT) von 15 Prozent auf „pre-tax book income“ vor, um zu verhindern, dass profitable Unternehmen die Steuerschuld umgehen, wie dies Amazon und Netflix getan haben. Der AMT soll auf Unternehmen mit einem Wert von 100 Millionen US-Dollar oder mehr erhoben werden.

Biden und sein „Made in America“

Zusätzlich soll Biden ins Auge fassen, US-Unternehmen mit Sitz in Übersee eine Mindeststeuer von 21 Prozent aufzuerlegen, was doppelt so hoch wie der derzeitige Steuersatz wäre. Das Ziel dabei: Die Nutzung globaler Steueroasen zu vermeiden und seine Initiative „Made in America“ zu fördern, um Arbeitsplätze in den USA wiederherzustellen und gleichzeitig die Inlandsinvestitionen zu erhöhen.

Die langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft können derzeit jedoch nicht genau abgeleitet werden. Während Moody’s Analytics unter Bidens Führung ein stärkeres Wirtschaftswachstum prognostiziert, schätzt die Tax Foundation, dass mit Bidens Steuerplan das Bruttoinlandsprodukt langfristig um 1,62 Prozent sinken wird. Das bleibt abzuwarten. Allerdings gibt es im Tech-Bereich ein paar Anhaltspunkte, die bestimmte politische Agenden der „Neuen Zwei“ erkennen lassen.

Regulierung stärker?

Biden und Harris sind dafür bekannt, gegen Technologiegiganten vorzugehen. Wie sich dies auf die Technologiepolitik, die Regulierung von Internetplattformen und aufkommende Technologien auswirken wird, steht zwar logischerweise noch nicht fest. Einige Leitlinien, wie die neue US-Führung handeln wird, lassen sich aber zumindest jetzt schon mutmaßend zusammenbauen.

Biden-Administration strenger gegen Tech?

Da sowohl Biden als auch sein Mitstreiterin Harris Tech-Unternehmen kritisch gegenüberstehen, bleibt eine stärkere Regulierung des Tech-Sektors sehr wahrscheinlich. Dies bedeutet eine strengere Handhabe gegen große Technologieunternehmen, denen vorgeworfen wird, wettbewerbswidrige Taktiken anzuwenden, um Kartellrichtlinien, Datenschutzgesetze, Cybersicherheit und Reformen in Abschnitt 230 des Communications Decency Act durchzusetzen.

Gegen KI-Vorurteile und Überwachungs-Tech

Spannend für die Szene ist auch der Begriff „Algorithmische Verantwortlichkeit“ für Startups mit künstlicher Intelligenz. Man kann davon ausgehen, dass Biden und Harris eine strengere „Anti-Bias-enforcement“-Policy implementieren möchten, um die in KI-Systemen auftretenden Vorurteile zu bekämpfen, die dazu neigen, Stereotypen zu vergrößern und die Umstände von „protected groups“ zu verschlechtern.

Durch den Fokus von Harris auf Transparenz von Algorithmen und Rechenschaftspflicht, kann das für KI-Startups ein erhöhtes Aufkommen von Investitionsmitteln bedeuten, damit diese die Vorgaben einhalten können. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die beiden Demokraten auch versuchen werden, mehr Barrieren in Sachen Gesichtserkennung und anderen Überwachungstechnologien der Polizei aufzubauen.

Förderung der Diversity

Incentives könnte es indes für jene Startups geben, die auf Diversity setzen. Technologie-Startups unter der Leitung diverser Gründer sollen unterstützt werden und Ressourcen erhalten. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Biden-Harris mehr Arbeitnehmerrechte für Auftragnehmer fördern.

Dies würde vor allem Unternehmen betreffen die unabhängige Vertragspartner engagieren, die nur wenige Rechte haben. Allerdings sind das Vorhaben, deren Umsetzung noch äußerst fraglich bleibt. So hat etwa das demokratische geführte Kalifornien unter Senator Gavin Newsom am vierten November doch noch eine Gesetzesvorlage gestoppt, mit der Gig-Arbeiter als Vollzeitbeschäftigte eingestuft werden sollen.

Besserer Zugang zu Tele-Medizin

Dennoch könnte der allgemein bessere Zugang zur digitalen Infrastruktur für benachteiligte Personen eine der großen Punkte der neuen Administration werden. Die zukünftige Vizepräsidentin Harris hat mehrmals schon laut darüber sinniert, wie sie die Ungleichheit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung bekämpfen möchte.

Besonders Menschen mit dunkler Hautfarbe hätten unter mangelhaftem Möglichkeiten zu Telemedizin und digitaler Gesundheit, sowie „online learning“ gelitten, was in diversen Gruppen zu höheren COVID-19-Infektionsraten geführt habe, betont sie.

Das „altneue“ Thema Netzneutralität

Auch in Sachen Netztneutralität könnte Bewegung hineinkommen. Unter Trump wurden von der „Federal Communications Commission“ die von Obama implementierten Netz-Regeln aufgehoben, die es Internet Service Providern untersagt hätten, Inhalte zu blockieren oder zu diskriminieren.

Biden selbst hatte sich bei diesem Diskurs bisher zurückgehalten, mit Harris‘ Einstellung zu sozialer Gerechtigkeit darf angenommen werden, dass es im Telekommunikationssektor Gespräche für ein offenes Internet geben wird.

Biden: „USA tritt Pariser Klimaabkommen wieder bei“

Einer der Hauptpunkte, von denen Startups profitieren könnten, wird Bidens Einstellung zur Klimakrise sein. Der zukünftige US-Präsident hat die USA bereits zurück ins Pariser Klimaabkommen geführt, aus dem Trump ausgestiegen war. Und könnte mit dieser Aktion eine bereits boomende Branche noch weiter nach oben treiben. Biden selbst hat zudem verlautbart, zwei Billionen US-Dollar in Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu investieren. Seine Pläne umfassen dabei Infrastruktur, Automobilsektor, Verkehr, saubere Energie, Gebäude und Wohnungen sowie Landwirtschaft.

Auch nachhaltige Technologien wie Batteriespeicher, Technologien für negative Emissionen, Baumaterialien der nächsten Generation, erneuerbaren Wasserstoff und fortschrittliche Kernenergie werden von Biden mitgedacht.

Österreichische Green-Startups und ihre Chancen unter neuer US-Führung

Florian Krisch vom Österreichisches AußenwirtschaftsCenter New York sieht hierbei besonders für heimische Gründer große Chancen: „Österreichische Startups können von einer Biden-Präsidentschaft insofern profitieren, da die Biden-Administration gezielt auf ‚Green Technology‘ setzen will und Milliarden in Infrastruktur und Forschung investieren möchte. Heimische Green-Tech Startups die in diesem Sektor innovative Lösungen haben, könnten dadurch für Investoren interessanter werden“, sagt er: „Geplante Steuererhöhungen für Firmen, könnten auch für Startups zum Nachteil werden – dazu müssten am US-Markt allerdings zuerst Gewinne erzielt werden. Grundsätzlich bewerten Experten und Analysten Bidens geplante Wirtschaftspolitik als stabiler und nachhaltiger als Trumps Vorschlag und gehen davon aus, dass sie größeres Wirtschaftswachstum ermöglicht – was die Gesamtsituation von Startups in den USA weiter verbessern sollte.“

„Präsident Biden to Ground Control“

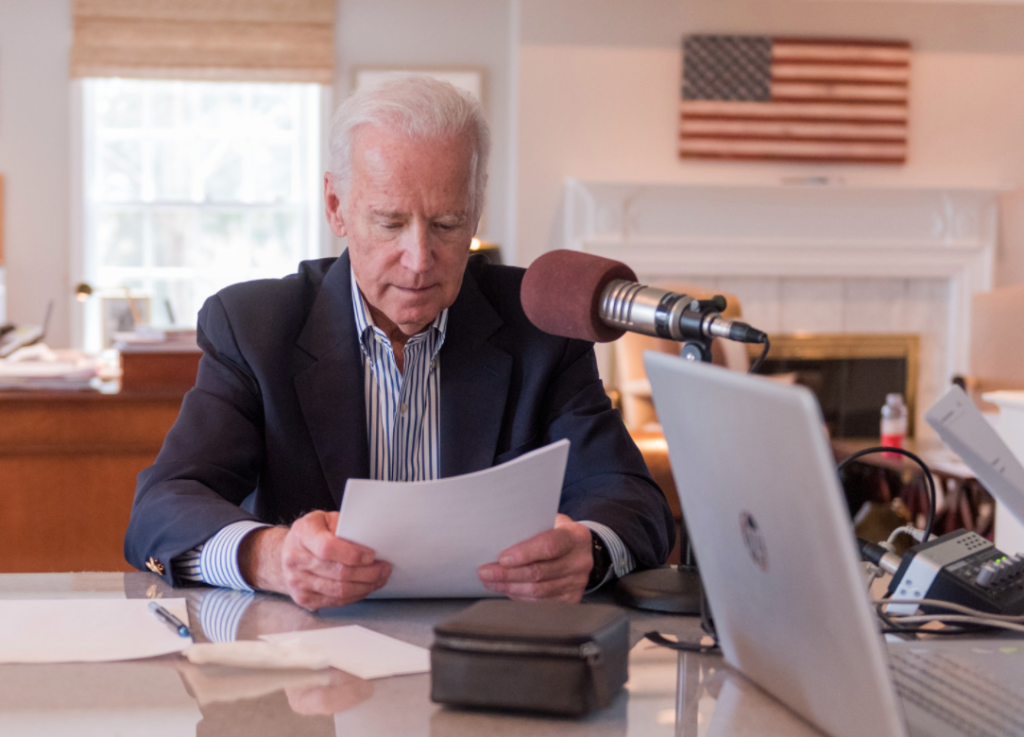

Insgesamt ist eine positive Einstellung hinsichtlich des neuen Präsidenten zu bemerken, auch wenn es für manche Tech-Firmen drastische Veränderungen geben könnte. Überhaupt hat der am 20. November 2020 78 Jahre alt gewordene Politiker Kritikern und Besorgten die Angst genommen, dass Tech-Themen und Startups nicht in seinen Dunstkreis fallen könnten. Ein Beispiel zeigt seine Affinität zu Startups: Die Kooperation mit Ground Control.

Joe Biden hat sich mit dem neuen Startup zusammengetan, um Podcasts zu erstellen, die zwischen drei und 15 Minuten lang sind. Die Themen handeln vom Gesundheitswesen und Klimawandel sowie Wirtschaft. Dabei liest und teilt der Präsiden in „Biden’s Briefing“ Artikel und gibt seine Meinung dazu ab. Das Unterhaltungsunternehmen Creative Artists Agency und das Sprachbetriebssystem SpokenLayer sind bei diesem Projekt ebenfalls mit dabei. Es ist über Dienste wie iTunes und Spotify verfügbar und mit dem Alexa-Sprachassistenten von Amazon kompatibel.

„Welt verändert sich schnell“

„Es ist nicht nur eine Sammlung von Geschichten, die ich genossen habe, es ist Teil eines viel größeren Gesprächs“, meinte Biden während einer Episode: „Die Welt verändert sich schnell und jetzt müssen wir mehr denn je unsere Perspektive erweitern und besser informiert sein. Diese Briefings enthalten eine Reihe von Gedanken und Meinungen, denen ich zustimme und denen ich nicht zustimme, die ich jedoch für wichtig halte, um einige Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken.“

Kampf gegen Fake-News und Hate-Speech

Auch in Sachen Regulierung wird Biden eine andere Schiene fahren als sein Vorgänger. Dabei geht es vor allem um die bereits erwähnte „Sektion 230 des Communication-Decency-Acts“, einer Art Haftungsschutz für die Inhalte sozialer Netzwerke.

Während Donald Trump angekündigt hatte, dagegen vorzugehen, um Facebook und Twitter zu verbieten „zu moderieren“ und Content zu löschen, möchte Biden eine Reform einleiten, die einen Anstieg der Moderation anpeilt. Um gegen Hassrede und Fake-News anzugehen, die für beide Portale ein Problem darstellen. Ein wichtiger Punkt zur Handlungsmacht von Joe Biden lag an der Zusammensetzung des Senats, der bisher republikanisch dominiert war. Heute aber zu gleichen Teilen, 50 zu 50, auf beide Parteien aufgeteilt ist. Bei einem Patt kann jedoch Vize-Präsidentin Harris mit ihrer Stimme den entscheidenden Ausschlag geben.

Handlungsmacht kommt auf Senatsverteilung an

Krisch dazu: „Grundsätzlich erwarten Experten von einer Biden-Administration, dass sie Tech-Konzerne stärker reguliert und die absolute Marktmacht der FAAN- Companies (Anm.: Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Alphabet) etwas einschränken möchte. Ein wichtiges Grundgesetz für viele Tech-Konzerne, die ‚Section 230‘ des Communications Decency Act von 1996, stand in den vergangenen Jahren immer wieder unter Kritik. Dieses Gesetz legt im Grunde fest, dass Plattformbetreiber nicht für User-generierten Content haftbar sind. Demokraten und Republikaner haben, wenn auch aus teilweise unterschiedlichen Motiven, bereits öfter einen Widerruf der Regelung debattiert und wollen Internet-Konzerne im Fall von ‚Hate-Speech‘ und ‚Fake-News‘ haftbar machen.“

Allerdings, so eine weit verbreitete Meinung, werde der internationale Druck auf das Valley sinken. Diese Annahme bezieht sich auf die Beziehung zwischen der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung der USA und den Social-Media-Plattformen Youtube, Facebook und Twitter.

Die Folgen der letzten Jahre lassen erkennen, dass sich die US-Tech-Giganten im Visier der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments wiedergefunden haben. Der internationale Druck könnte mit einem neuen Präsidenten, der nicht als wandelndes Mahnmal für Hate-Speech bezeichnet wird, etwas abnehmen.

Die Krux mit der Visa

Als einer der Erfolgsfaktoren des Silicon Valley galt, dass man weltweit Tech-Talente ins Land geholt hat. Unter Trump wurde es sowohl für Unternehmen als auch Fachkräfte schwieriger in den USA zu arbeiten. Die H-1B Visa, mit denen viele Unternehmen internationale Mitarbeiter ins Valley gebracht hatten, gilt nur für Jobs mit mehr als 208.000 Dollar Einkommen pro Jahr. Biden strebt hierbei eine Reform an.

„In Bezug auf die H-1B Visa für Fachkräfte dürfte sich in der Tat eine Erleichterung der Situation einstellen. Biden möchte Talente ins Land holen, setzt aber auch stark darauf, Jobs an Amerikaner zu vergeben. Ein plötzlicher Einwanderungsstopp, wie etwa Trumps kontroverser ‚Muslim Ban‘ wird von ihm nicht erwartet“ sagt Krisch, der aber auch weiß, dass der US-Arbeitsmarkt in der Krise steckt und deswegen Startups weiterhin gut argumentieren müssen, warum etwa ein Europäer statt einem Amerikaner einen bestimmten Job in der US-Niederlassung ausüben soll

Kein Brain-Drain aus Europa

„Europa wird nur dann unter einem ‚Brain-Drain‘ in die USA leiden, wenn es die europäische Entrepreneur-Szene vernachlässigt. Da sich dort aber in den letzten Jahren auch starke Ökosysteme entwickelt haben, halte ich die Gefahr eines Brain-Drains nach Amerika für überschaubar“, so Krisch weiter.

Ende des China-Handelskonflikt?

Auch der Handelskrieg mit China könnte mit einem moderateren Biden entschärft werden, was für einige Startups eine Erleichterung in Sachen Lieferketten und direkten Export, Stichwort Strafzölle, bedeuten könnte.

US-Präsident für Ö-Startups „untergeordneter Faktor“

Krisch abschließend: „Im Endeffekt sollte die Rolle des US-Präsidenten für österreichische Startups aber ein untergeordneter Faktor sein. Viel entscheidender für den Erfolg am US-Markt ist der „US market fit“ des Produkts, ausreichend Kapital und das passende Team.“

(Der Artikel wurde aktualisiert)