✨ AI Kontextualisierung

Wie verhindert man eine nukleare Eskalation? Wie stoppen wir den Klimawandel? Wie lässt sich Bioengineering und AI regulieren? Der wohl bekannteste Historiker der Gegenwart, Yuval Noah Harari, hat eben diese Fragen definiert, die man jedem Politiker stellen sollte – und dies tut der brutkasten im Vorfeld der Europawahl mit den österreichischen Spitzenkandidaten.

+++Das EU-Programm der Parteien für Österreichs Startups+++

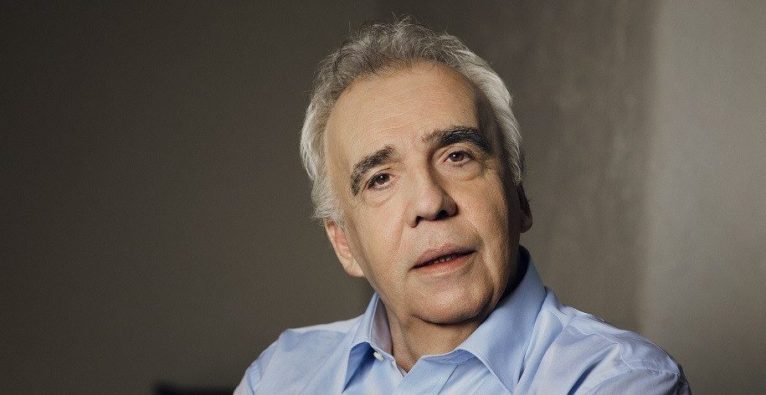

Im aktuellen Interview stellt sich Andreas Schieder, der Spitzenkandidat der SPÖ, den Fragen. Schieder argumentiert, dass sich die EU bis 2050 geeinigt haben wird müssen, wenn sie die Herausforderungen der Menschheit bewältigen will. Im Vorfeld kamen bereits ÖVP, Neos, Die Grünen und Liste Jetzt zu Wort. Die FPÖ stand leider trotz Anfrage des brutkasten nicht für ein Interview zur Verfügung.

1. Wie lässt sich ein nuklearer Krieg vermeiden?

Andreas Schieder: Ich setze mich für eine friedensorientierte EU-Außenpolitik ein. Die aktuelle Droh- und Abschreckungspolitik, die zu einem gefährlichen Wettrüsten unter den Staaten führt, lehne ich ab. Stattdessen wird die SPÖ die internationalen Sicherheitsorganisationen wie die UN und die OSZE stärken, die auf friedliche und multilaterale Zusammenarbeit setzen, um inner- und zwischenstaatliche Konflikte zu lösen. Konventionelle und nukleare Rüstungskontrollabkommen spielen eine wichtige Rolle, um Vertrauen zu schaffen und Kriege zu verhindern. Wir setzen uns daher dafür ein, dass Kontrollabkommen wie der KSE-Vertrag, der INF-Vertrag und das Atomabkommen mit dem Iran beibehalten und modernisiert werden. Außerdem werden wir uns auch weiterhin für die Ächtung und das Verbot sämtlicher Massenvernichtungswaffen einsetzen.

2. Was werden Sie tun, um den Klimawandel zu reduzieren?

Andreas Schieder: Die SPÖ setzt sich für die vollständige Umsetzung der europäischen Klimaschutzziele ein und fordert, keine Handelsabkommen mit Ländern abzuschließen, die sich nicht an das Pariser Klimaschutzabkommen halten. Um die europäischen Ziele zu erreichen, wollen wir eine Energiewende vollziehen und die EU bis 2030 CO2- neutral machen. Um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, schlagen wir eine sozial gerechte CO2- Abgabe sowie eine CO2- Importsteuer vor. Weitere wichtige Maßnahmen sind der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030, der Ausbau des klimafreundlichen, öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und ein Ende der Steuerprivilegien für den CO2-intensiven Flugverkehr.

3. Was werden Sie tun, um Bioengineering zu regulieren?

Andreas Schieder: KI und Bioengineering bergen große Chancen und Risiken. Als SPÖ werden wir uns dafür einsetzen, dass sich die EU nicht nur auf eigene strenge Regeln und Kontrollen einigt, sondern auch auf internationale Regeln und Übereinkommen drängt, um KI und Bioengineering notwendige Grenzen zu setzen. Eine Manipulation der kognitiven Fähigkeiten von Menschen kommt für mich nicht in Frage.

4. Was sollte im Bereich der künstlichen Intelligenz reguliert werden?

Andreas Schieder: KI und Bioengineering müssen reguliert werden. Eine rote Linie muss zum Beispiel das Verbot autonomer Waffensysteme sein, bei denen nicht mehr ein Mensch, sondern allein künstliche Intelligenz über Leben oder Tod entscheidet.

5. Wie sieht die Welt im Jahre 2050 aus? Was ist ihr Best- und Worstcase Szenario?

Andreas Schieder: Angst macht mir die augenblickliche Zunahme von Nationalismus und Extremismus, die den europäischen Zusammenhalt und den globalen Frieden bedrohen, weil sie Kompromisse ebenso verachten, wie Demokratie und Rechtstaatlichkeit. In einer zerbrechenden EU und ohne den Willen zur internationalen Zusammenarbeit wird es uns bis 2050 aber nicht gelingen, den Frieden zu erhalten, den Klimawandel zu verhindern und die wachsende Weltbevölkerung ausreichend zu versorgen. Ich will daher bis 2050 eine soziale und demokratischere EU, die es durch gemeinsame Anstrengungen geschafft hat, die Klimaziele einzuhalten und die nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen ist, um Energie zu gewinnen. In der Außenpolitik wird die EU bis 2050 mit einer Stimme sprechen. Sie wird sich erfolgreich für eine starke UNO eingesetzt und zur friedlichen Konfliktbeilegung in Osteuropa, Ostasien und im Nahen und Mittleren Osten beigetragen haben. 2050 hätten wir dann –auch dank der EU – eine handlungswillige und handlungsfähige internationale Gemeinschaft, die sich effektiv für Frieden, Sicherheit und Wohlstand einsetzt und sich den globalen Problemen wie Hunger, Armut und Umweltzerstörung stellen kann.