✨ AI Kontextualisierung

Es ist EU-Wahl. Der renommierte Historiker Yuval Noah Harari hat fünf weltbewegende Fragen formuliert, die man Politikern abseits des tagespolitischen Hickhacks stellen sollte. Zu diesen Fragen gehören, wie sich ein Nuklearkrieg vermeiden lässt, wie man den Klimawandel stoppt, welche Regulierungen für AI und Bioengineering nötig sind und wie die Welt im Jahre 2050 aussieht.

+++Das EU-Programm der Parteien für Österreichs Startups+++

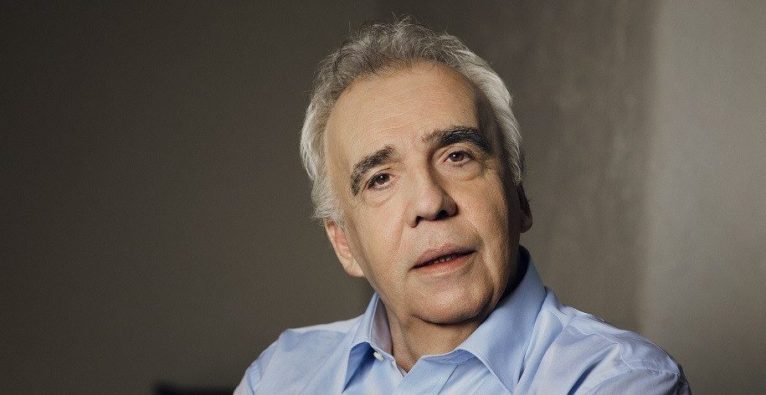

Der Brutkasten konfrontiert daher die österreichischen Spitzenkandidaten im Vorfeld der EU-Wahl mit genau diesen Fragen. Der zweite auf unserer Liste ist Werner Kogler von den Grünen, der eine Verkehrs- und Agrarwende anstrebt und die Großindustrie damit als Relikt in der Geschichte zurücklassen will. Bereits erschienen sind Interviews mit Claudia Gamon (Neos) und Johannes Voggenhuber (Liste Jetzt).

Klimaschutz ist ja ihr Lieblingsthema. Was werden Sie tun, um den Klimawandel zu reduzieren? Ist Innovation dahingehend die einzige Lösung?

Werner Kogler: Die vom Menschen verursachte Klimaveränderung ist die größte Herausforderung unserer Generation. Wir Grüne setzen uns wie keine andere Partei für Umwelt- und Klimaschutz ein. Europa muss beim Klimaschutz die Führungsrolle übernehmen und das Pariser Abkommen aus dem Jahr 2015 in die Tat umsetzen. Ein europäisches Klimagesetz mit verbindlichen CO2-Budgets soll rechtlich den Weg ebnen, um die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken und bis spätestens 2050 treibhausgasneutral zu sein. Der Anteil erneuerbarer Energie muss bis 2050 100 Prozent erreichen. Außerdem kämpfen wir für eine radikale Agrar- und Verkehrswende: Weg von industrialisierten Großbetrieben hin zu regionaler, ökologischer und gentechnikfreier Produktion, und weg vom Flugverkehr hin zu modernen Hochleistungsstrecken der Bahn, ab 2030 nur mehr abgasfreie Autos zulassen.

Ein Harvard-Präsident schrieb 1951 an seinen Nachfolger: „Es sind viele, die einen dritten Weltkrieg innerhalb eines Jahrzehnts kommen sehen“. Wir waren also wirklich mal ganz knapp davor. Wie lässt sich ein nuklearer Krieg vermeiden?

Werner Kogler: Seit die USA und Russland aus dem INF-Vertrag ausgestiegen sind, ist die Gefahr eines Atomkrieges wieder gestiegen. Als überzeugte VerfechterInnen des europäischen Projekts als Ort des Friedens und Zusammenarbeit werden wir alles daransetzen, dass unsere Enkel und Urenkelinnen in einer atomwaffenfreien Welt leben können. Wir brauchen dringend einen Atomwaffenausstieg der EU. Der UN-Vertrag zum Verbot atomarer Waffen muss von allen EU Staaten unterzeichnet werden. Dazu werden viel Überzeugungskraft und diplomatisches Geschick notwendig sein.

Was werden Sie tun, um Bioengineering zu regulieren? Immerhin kann man damit Menschen wie Gemüse gentechnisch präparieren. Wäre das für Sie vertretbar, dass man damit die Sinne und kognitiven Fähigkeiten des Menschen verbessert?

Werner Kogler: Wir brauchen demokratisch ausverhandelte Regeln und ethische Einschränkungen für sämtliche Risikotechnologien, angefangen von Nanotechnologie über – alte und neue – Gentechnologien und andere Bioengineeringmethoden. Grundlage dafür muss das Vorsorgeprinzip sein, das in den Verträgen der EU verankert wird. Entsprechend dem Vorsorgeprinzip ist frühzeitig und vorausschauend so zu handeln, dass Belastungen für Umwelt und Mensch vermieden und entsprechende Risiken erkannt werden. Wir stehen dazu, dass die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ein zentraler Wert demokratischer Verfassungen ist. Ihre Grenzen liegen in der Menschenwürde, bei tierethischen Prinzipien und dort, wo hohe Umweltrisiken entstehen. Die Grünen wenden sich seit Jahren gegen die Agrargentechnik. Züchtung muss, wie seit Jahrtausenden, ein Open-Source-System bleiben. Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht, und damit darf es keine Patente auf Pflanzen und auf Tiere geben. Zugleich fordern wir ein dauerhaftes Verbot des Klonens in der EU.

Was sollte im Bereich der künstlichen Intelligenz reguliert werden? Immerhin kommt diese immer mehr zum Einsatz. In China gibt es dahingehend schon ein vollständiges Überwachungssystem und Social-Screening. An AI-Waffen mit automatisierter Tötung wird akribisch gearbeitet. Wo zieht man bei solchen Technologien die Grenze?

Werner Kogler: Wir Grüne fordern eine europäische Debatte mit dem Ziel, Haftung aber auch Ethik sowie die europäischen und humanistischen Werte in Regeln für die Gestaltung der technologischen Revolution einfließen zu lassen. Wir fordern, dass Forschung und Technologie zum größtmöglichen Nutzen aller integriert werden und potenzielle unbeabsichtigte soziale Auswirkungen vermieden werden, insbesondere wenn es um neue Technologien geht. Roboter dürfen nicht dazu bestimmt sein, Menschen zu töten oder zu verletzen. Ihre Nutzung muss im Einklang mit den garantierten individuellen Rechten und Grundfreiheiten erfolgen.

Wie sieht die Welt im Jahre 2050 aus? Was ist ihr Best- und Worstcase Szenario?

Werner Kogler: Stoppen wir nicht sofort die Klimakrise, so erwartet uns 2050 schlimmstenfalls eine Erderwärmung von mehr als drei Grad und somit ein Ausmaß an Naturkatastrophen, die wir uns lieber nicht vorstellen wollen: Hitzestress, Dürre und starke Überflutungen, Bienen- und Insektensterben sowie enorme Luft- und Wasserverschmutzung. Dieses Szenario müssen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern. Denn wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Wir wollen für die Zukunft unserer nächsten Generationen eine ökologische und soziale Friedensrepublik Europa, die die Umwelt schützt und die Demokratie, Menschenrechte und den Frieden verteidigt.