✨ AI Kontextualisierung

PluriBot ist ein Wiener Startup, das leicht bedienbare 3D-Drucker für Werkstücke aus Metall entwickelt. Die Geräte verwenden als Ausgangsmaterial Draht und erreichen die Präzision konventioneller Pulverbettdrucker.

PluriBot: Idee zum Startup aus „reiner Faulheit“

Eigentlich ist Lichtbogenschweißen eine zuverlässige und erprobte Technik zum Verbinden von Metallen durch Schmelzen mit Strom. Draht durch Schweißen zu Werkstücken für CNC-Fräsen zu verarbeiten, ist eine übliche Methode in der Verfahrenstechnik. Etwas weniger bekannt ist das Schweißen als Methode für die additive Fertigung, also den 3D-Druck.

Das Verfahren von PluriBot erlaubt diese Anwendung im 3D-Druck, sodass digitale Objekte präzise direkt in Metall geschweißt werden können. Nachträgliches CNC-Fräsen oder Sintern wird vermieden, was Kunden einen Arbeitsschritt erspart, so der Claim des PluriBot-Teams.

Die Idee zum Startup entsprang eigentlich aus reiner Faulheit, war aber bereits 2019 Thema der Masterabeit des Gründers: „Ich wollte Metall zuverlässig im Lichtbogen abschmelzen (Plasma kam erst später), ohne eine Materialzufuhr justieren zu müssen“, sagt Co-Founder Paul Hayden gegenüber brutkasten. „Am Ende war die ‚getting it to work‘-Arbeit natürlich exorbitant mehr, als ich an Justierarbeit gespart habe.“

Wege zur Finanzierung gesucht

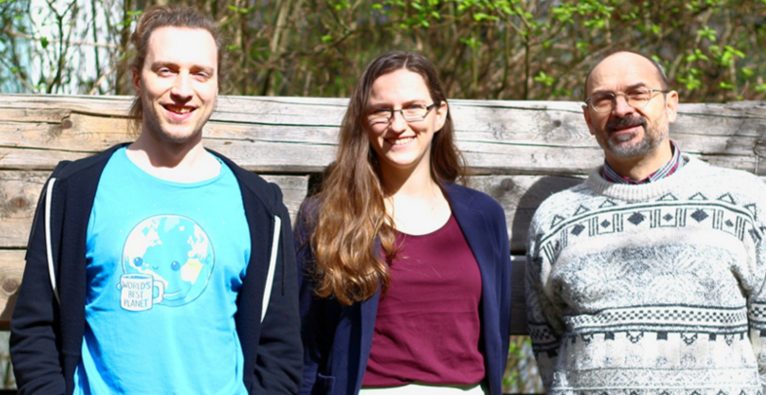

Allerdings sah Hayden, dass die Möglichkeiten an universitärer Forschung bzw. der Finanzierung schnell erschöpft waren und er andere Wege finden musste, das Projekt voranzutreiben. „Also haben wir uns als Team (Anm.: mit Armin Faltl und Katharina Roth) zusammengefunden und eine Firma gegründet, um ein Vehikel zu haben, das weiter Forschungsgelder aufsammeln kann“, sagt er. Das war im Jänner 2022.

Heute besteht der USP von PluriBot aus „einfacher Bedienbarkeit“, wie der Gründer erklärt: „Keine andere Technologie erlaubt einen so kleinen, leichten, sicheren und allumfassend benutzerfreundlichen Metall-Drucker wie unsere. Das schlägt sich im Preis unseres Druckers, in Wartungskosten und in Arbeitszeit nieder. Genauer gesagt, die meisten Metall-3D-Drucker verwenden Metall-Pulver. Das ist an sich teuer, aber auch massiv gesundheitsschädlich und daher muss in jedem Arbeitsschritt die Abschottung der Nutzer vom Pulver gewährleistet werden. Arbeitsrechtlich ist in Österreich noch ein jährliches Lungenröntgen für alle Arbeiter im Kontakt mit dem Gerät vorgesehen, um Fibrosen zu erkennen. Unsere Technologie aber verwendet Draht. Alle Gesundheitsbedenken fallen damit weg“, betont er.

Auch sei eine Rolle Draht nachzulegen einfacher, als einen Sack Pulver einzuleeren, wofür Atemmaske, Schutzkleidung, spezial-Raumluftfilter, Spezial-Staubsauger, usw. notwendig sind.

Investor:innen gesucht

Zu den nahen Zielen des Startups gehört es, den ersten eigenen Brenner zu bauen – dazu entwirft man aktuell drei „primitive“ Prototypen. Auch der baldige Produkt-Launch steht im Fokus, wozu noch Investor:innen zum Aufbau einer Produktionsstraße angeworben werden sollen.

„Wir haben prinzipiell einfache Präzisions-Schweiß-Technologie und wollen über unseren eigenen 3D-Drucker hinaus wachsen“, erklärt Hayden die große Vision des Teams. „Das heißt, mit Firmen zu kooperieren, die unsere Technologie anderweitig einsetzen können oder einfach 3D-Drucken mit sehr speziellen Anforderungen wollen. Hier wollen wir Spezialanfertigungen anbieten können mit unserem Druckkopf als Herzstück, den wir mit unserem Verfahren gerade entwickeln und uns in der Design-Phase befinden.“

PluriBot: Auch ohne Prototyp gefördert

Für die Startphase des Wiener Unternehmens zeigte sich die aws-Prototypen- und Pressed-Förderung als „unentbehrlich“, wie CEO Hayden erklärt. „Die aws hat unserem kleinen Team eine echte Chance gegeben, obwohl wir noch nicht einmal einen Prototyp vorzuweisen hatten. Der Antragsprozess selbst war für uns ein wichtiger Schritt zu einer robusten Strategie und hat uns Struktur gegeben, unsere Pläne zu konkretisieren“, sagt er.

Und ergänzt: „Die aws ist die einzige österreichische Förderstelle, die mit Startups umzugehen versteht sowie auf die Situation und Bedürfnisse eines Unternehmens, in dem die Idee im Vordergrund steht, eingeht und zumindest in unserem Fall exzellentes Berater-Matching betreibt.“

*Disclaimer: Das Startup-Porträt entstand in Kooperation mit der Austria Wirtschaftsservice (aws)